微信扫一扫

内容页通栏

池上村庄系列之四十四——紫峪

紫峪

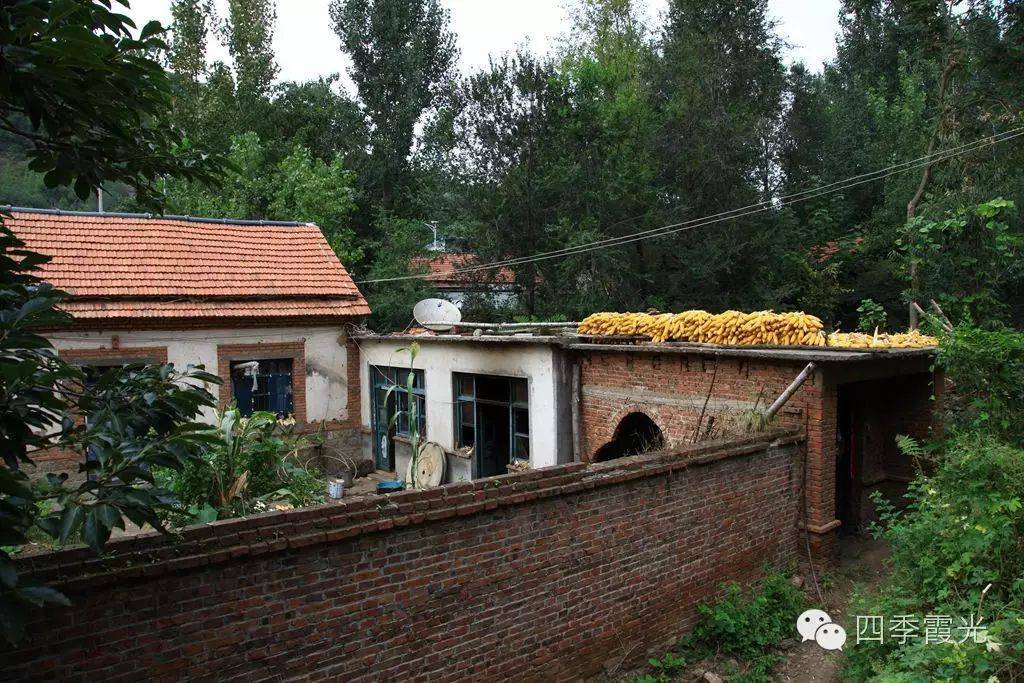

紫峪位于池上镇政府驻地东北9公里。地处该镇边缘。地势较高,山岭纵横。处雁门寨之东麓、太平山之西,北邻淄川区峨庄乡。共149户,522人。耕地665亩,主产玉米。林业发展较快,经济树有山楂、桑、杏、柿子、软枣等。

《李氏族谱》载:“始祖蓝庭公,自明初由枣强县徙居山东青州府益都县孝妇乡李家窑。明嘉靖年问,又徙居紫峪。”

据村中老人讲,该村所处山坡,系紫色砂砾土质,故得名“紫峪”。

雁门寨前边已经说得很多,这里就不说了。

太平山海拔900米,主峰位于池上镇新峪村北,紫峪村东南,是博山、淄川、沂源三区县的界山,所以也叫“三县山”。《续修博山县志》载:“菩萨顶,县东南九十里,一名太平山,在紫峪庄东南。”民间传说当年泰山奶奶曾驾临此山,踩了一脚,山顶矮了不少,也平坦了许多,故名“泰平山”。人们希望天下太平,也就叫做“太平山”了。

登上太平山顶,四周视野开阔,西面的油篓寨、雁门寨,东南方向的鏊子顶、鞭皮顶尽收眼底。齐长城主线自西侧的油篓寨、雁门寨蜿蜒而来,经太平山向南,过鞭皮顶、大崮,往沂山方向迤逦而去。

登上太平山顶,四周视野开阔,西面的油篓寨、雁门寨,东南方向的鏊子顶、鞭皮顶尽收眼底。齐长城主线自西侧的油篓寨、雁门寨蜿蜒而来,经太平山向南,过鞭皮顶、大崮,往沂山方向迤逦而去。

太平山顶原有碧霞元君庙一座,建于20世纪30年代初期。现在该庙只有残存的根基和碑座,还有一口用于蓄积天然水的石砌水井。村中老人讲,该庙所用石块等材料,均从他山运来,山高坡陡,搬运极其困难,几间山庙,耗时费工长达三年之久。该庙被毁年代,一说毁于“文革”期间;一说是在20世纪30年代末期,土匪翟如鉴率众在庙堂安营扎寨,时常到邻近村庄绑票,敲诈勒索,赶走翟匪后,村民们就将此庙拆了。

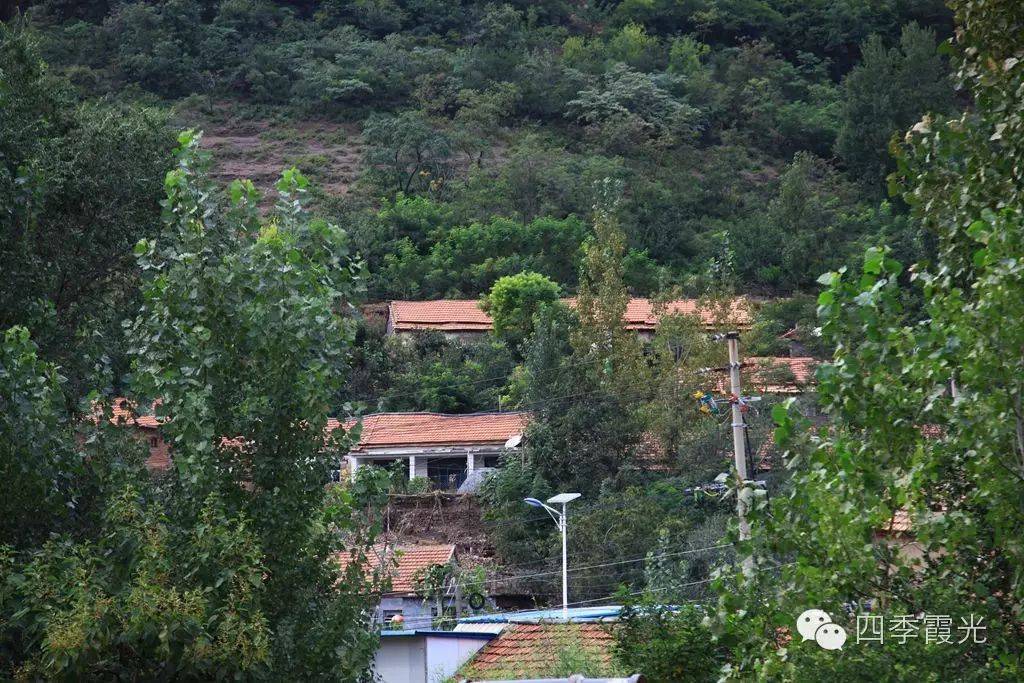

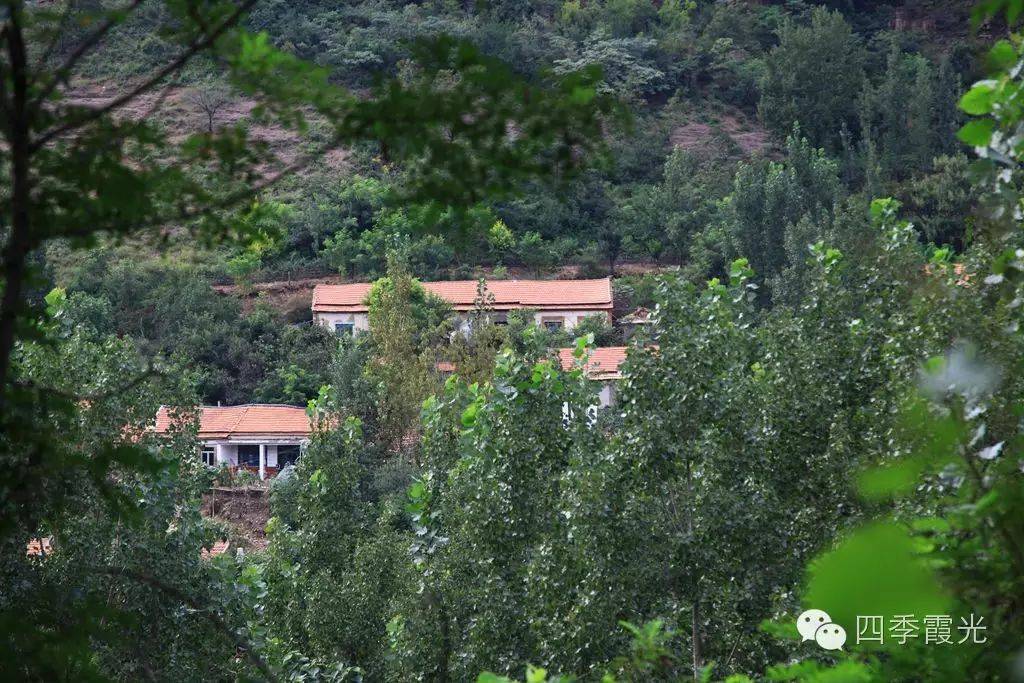

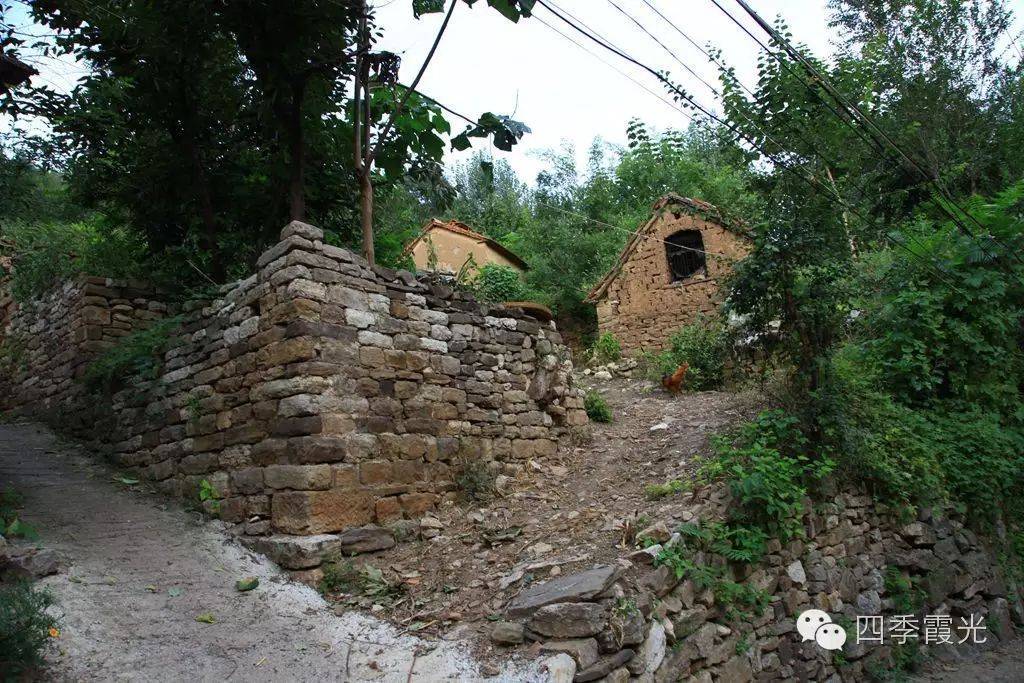

远远地,看到村庄的影子了。

远远地,看到村庄的影子了。

停车于此。先去西边看看吧。

停车于此。先去西边看看吧。

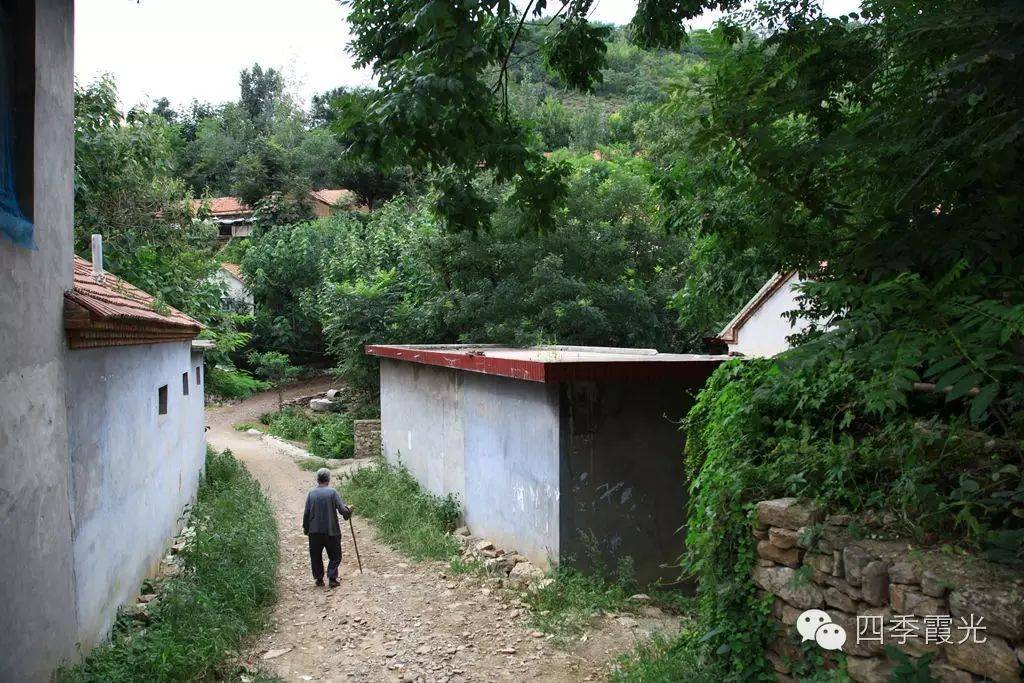

这是一位从村东去村西走闺女家的老人。我走走停停,竟然始终赶不上她的脚步了。

这是一位从村东去村西走闺女家的老人。我走走停停,竟然始终赶不上她的脚步了。

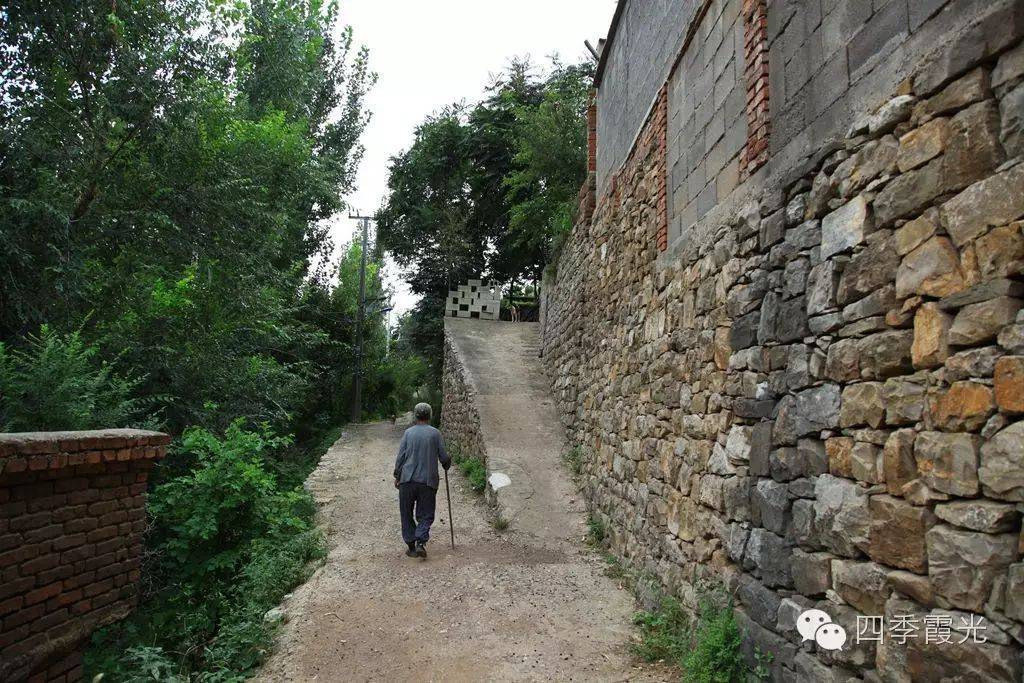

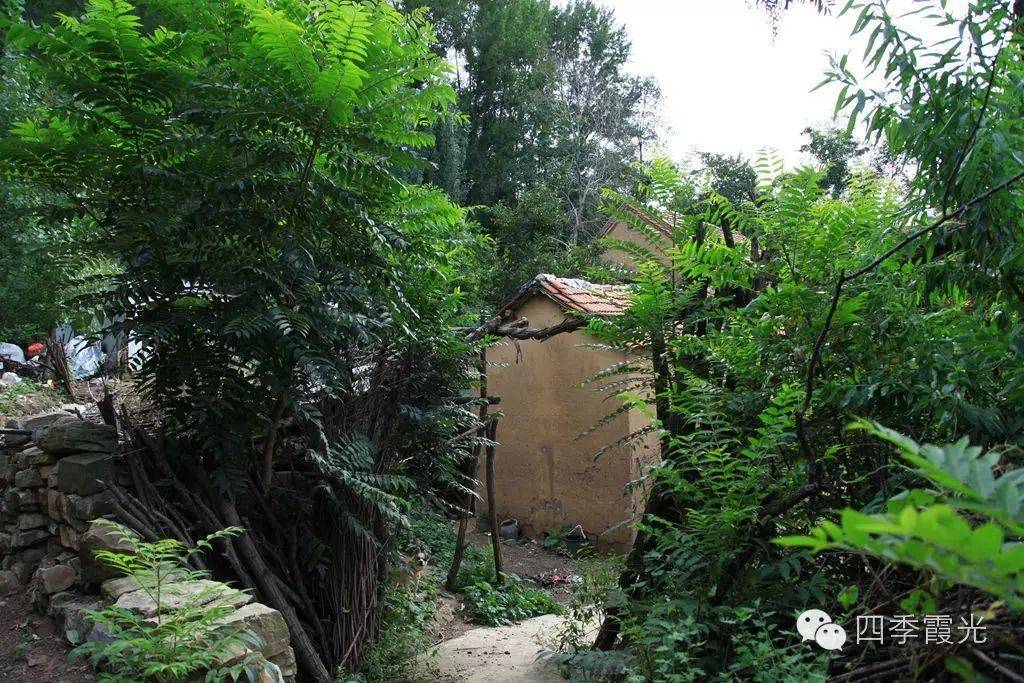

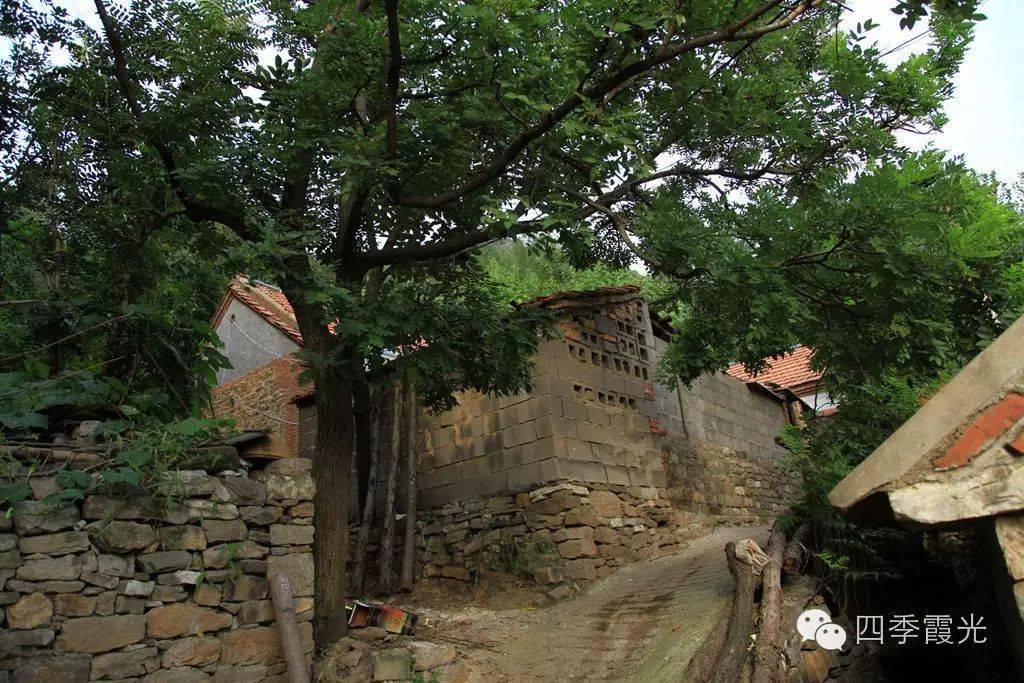

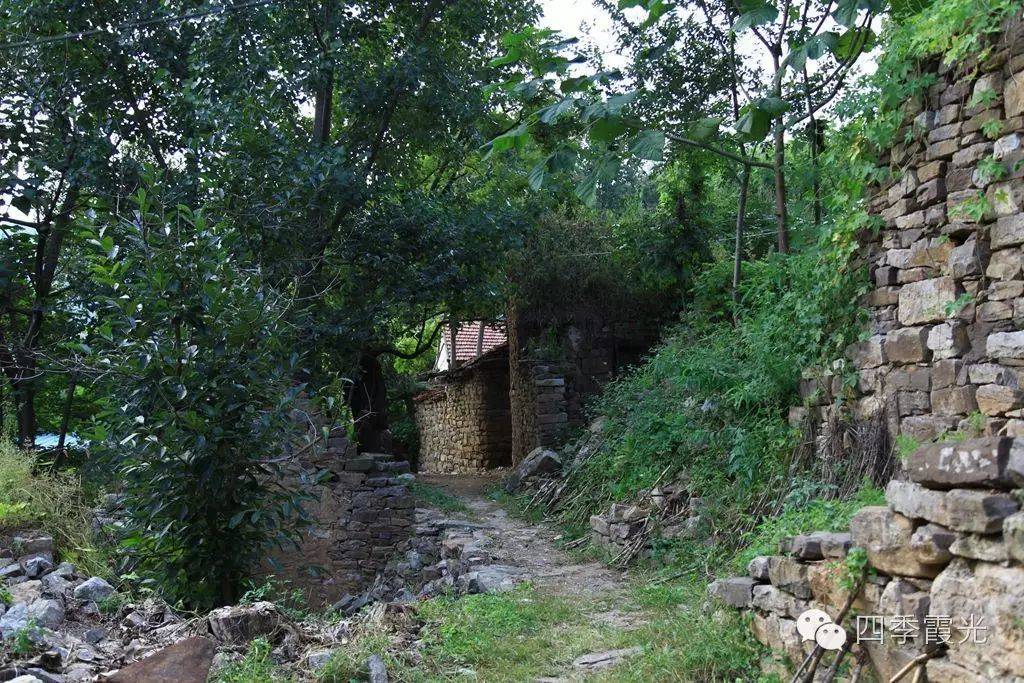

转到这里,找不到环村路,不得不原路返回。却,总感觉去时景与来时景总是大不一样的。

转到这里,找不到环村路,不得不原路返回。却,总感觉去时景与来时景总是大不一样的。

回到车子处,再去东边看看。

回到车子处,再去东边看看。

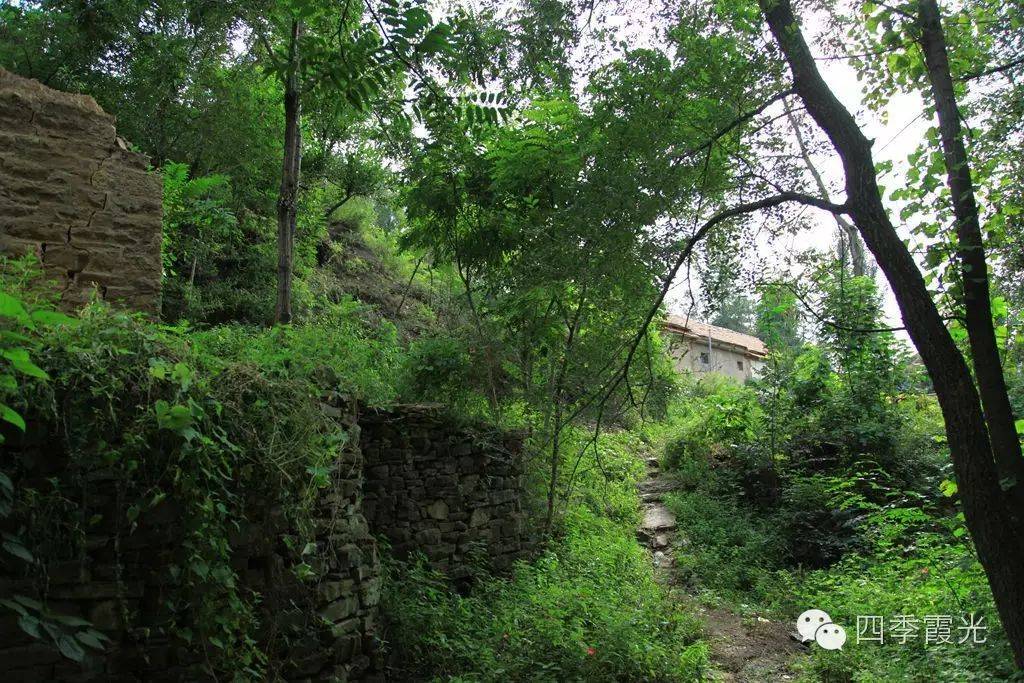

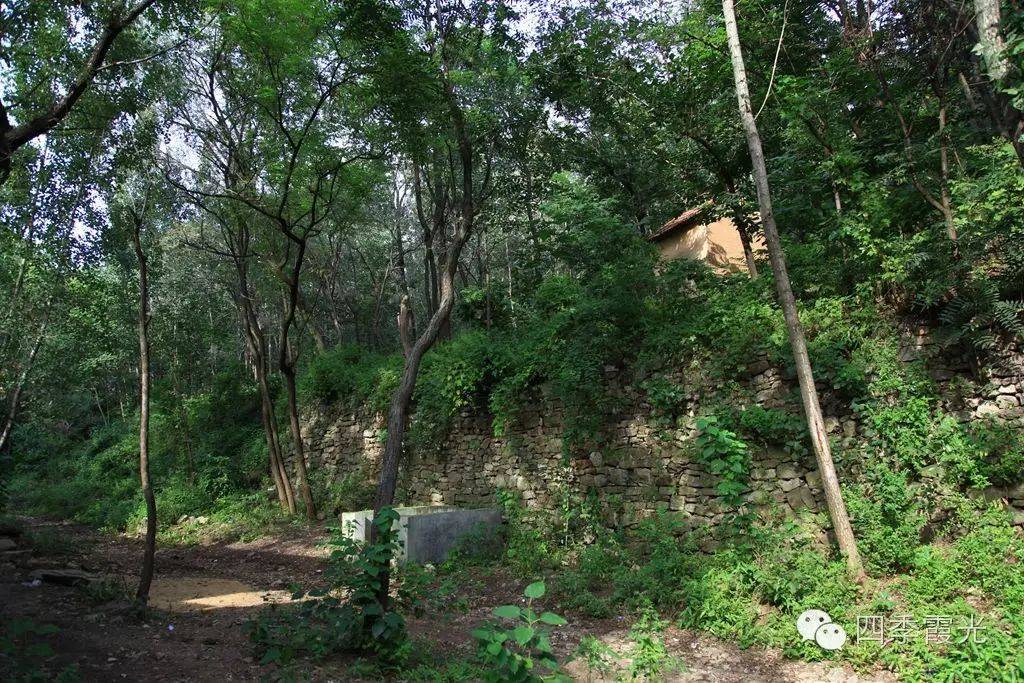

沿着这条小路来到半山腰,却始终看不清楚村子的全貌。

沿着这条小路来到半山腰,却始终看不清楚村子的全貌。

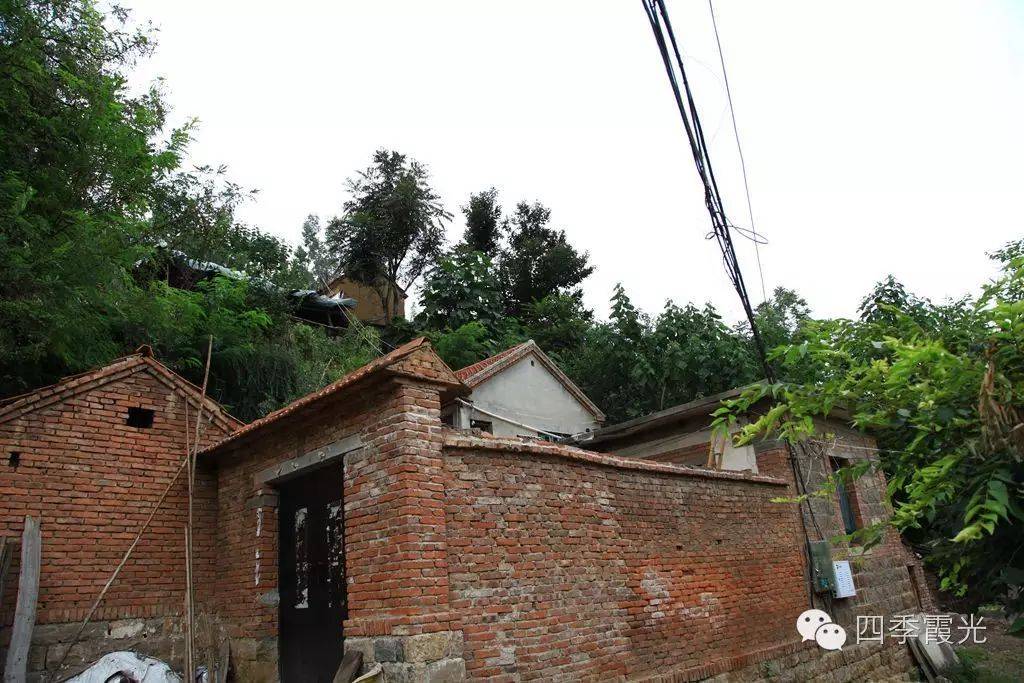

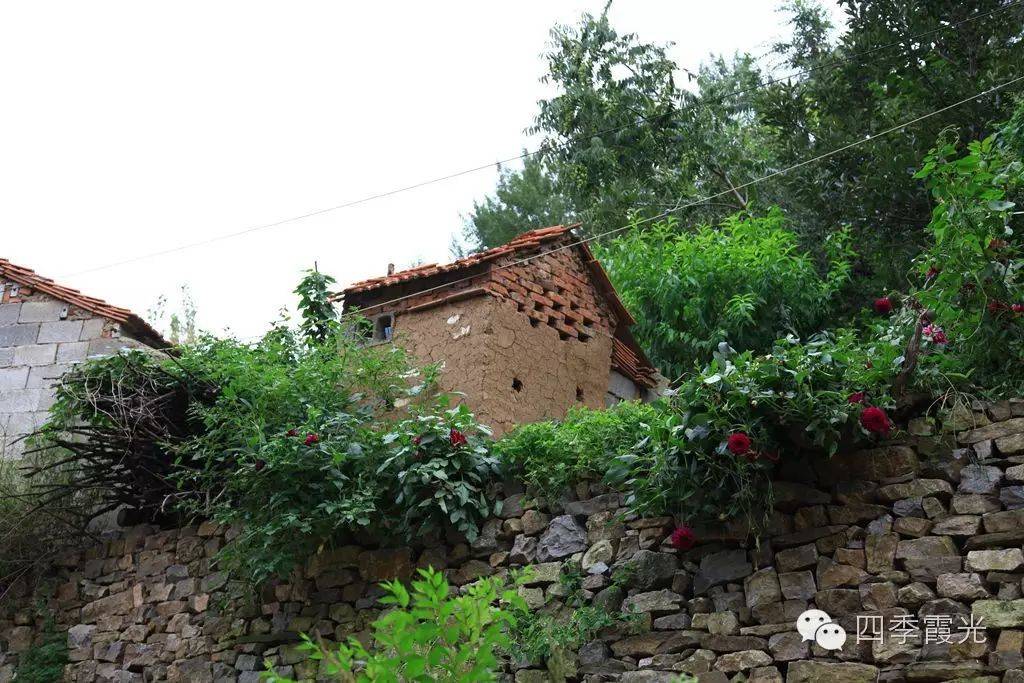

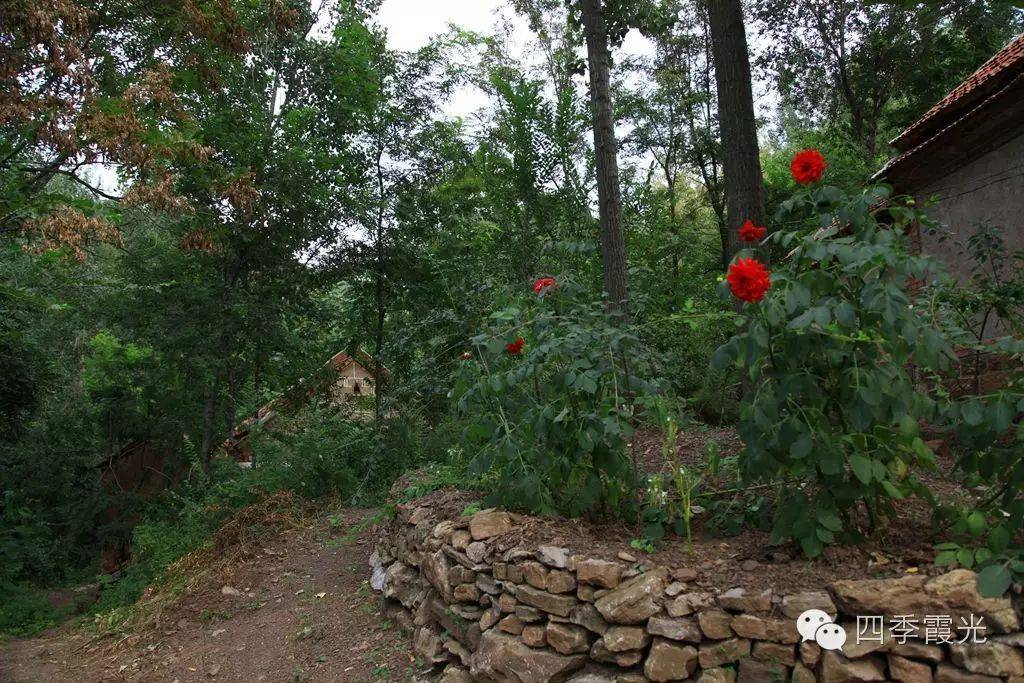

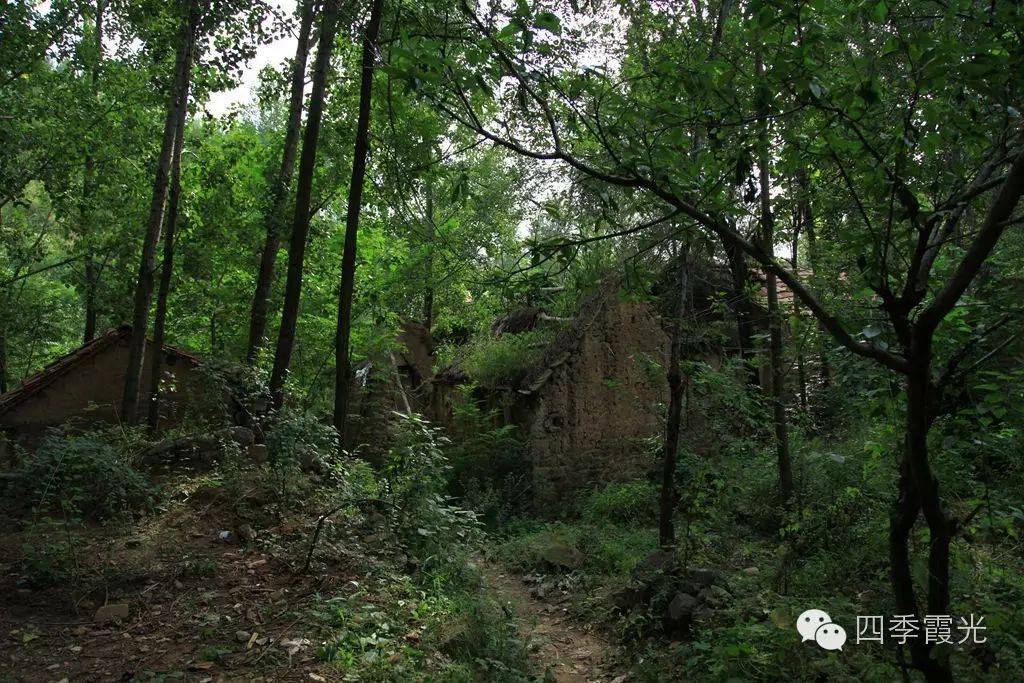

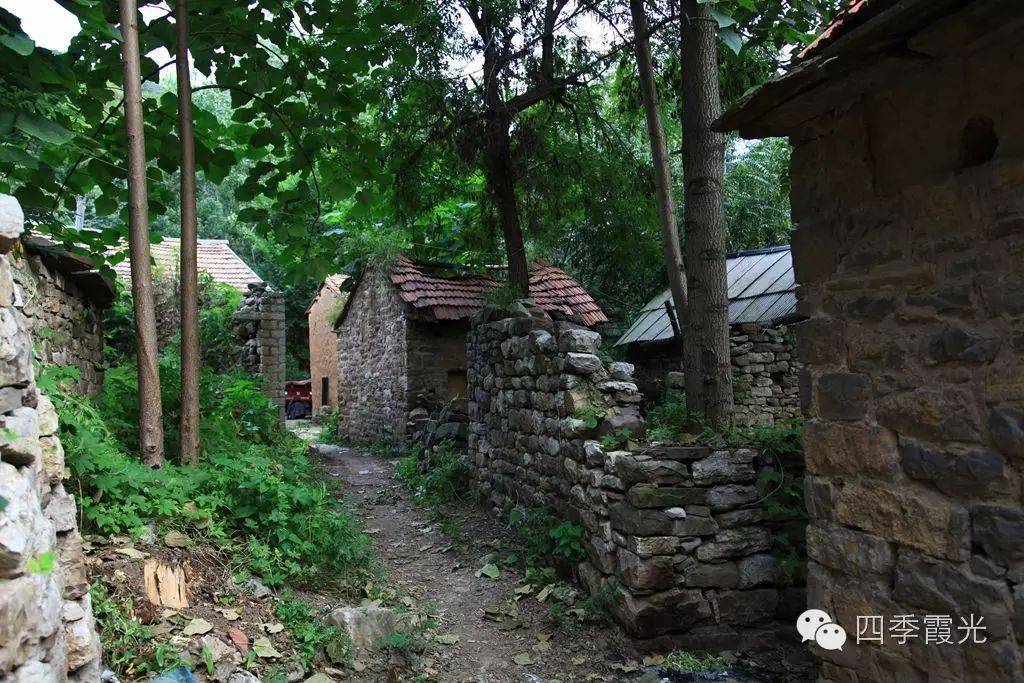

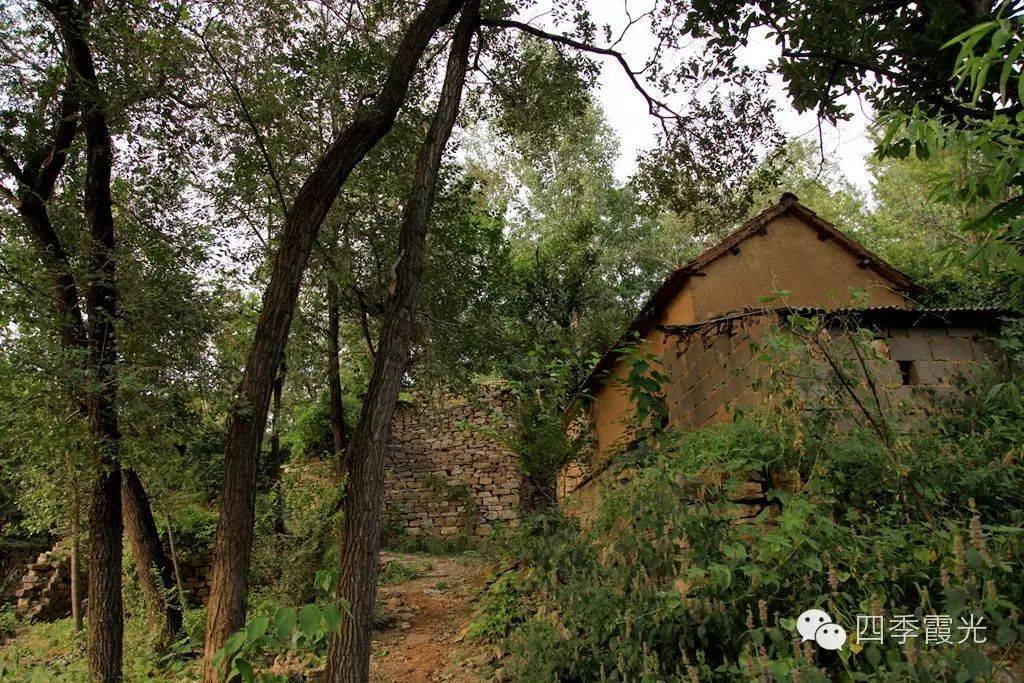

只感觉,树木掩映,仙境一般。

只感觉,树木掩映,仙境一般。

下山……来到谷底,看到了叉沟泉。

下山……来到谷底,看到了叉沟泉。

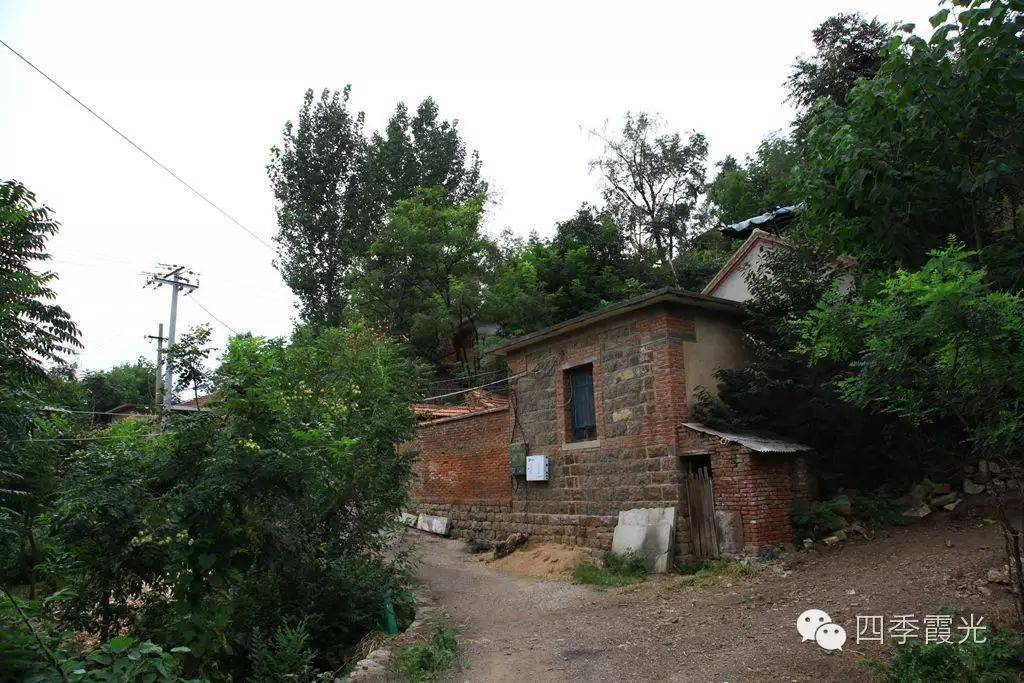

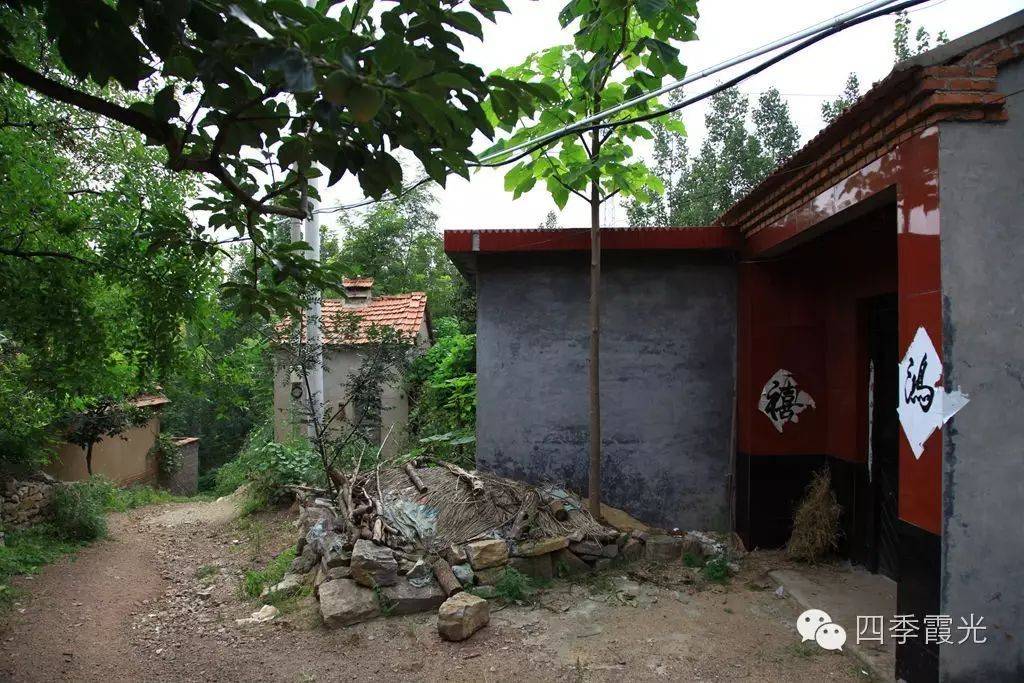

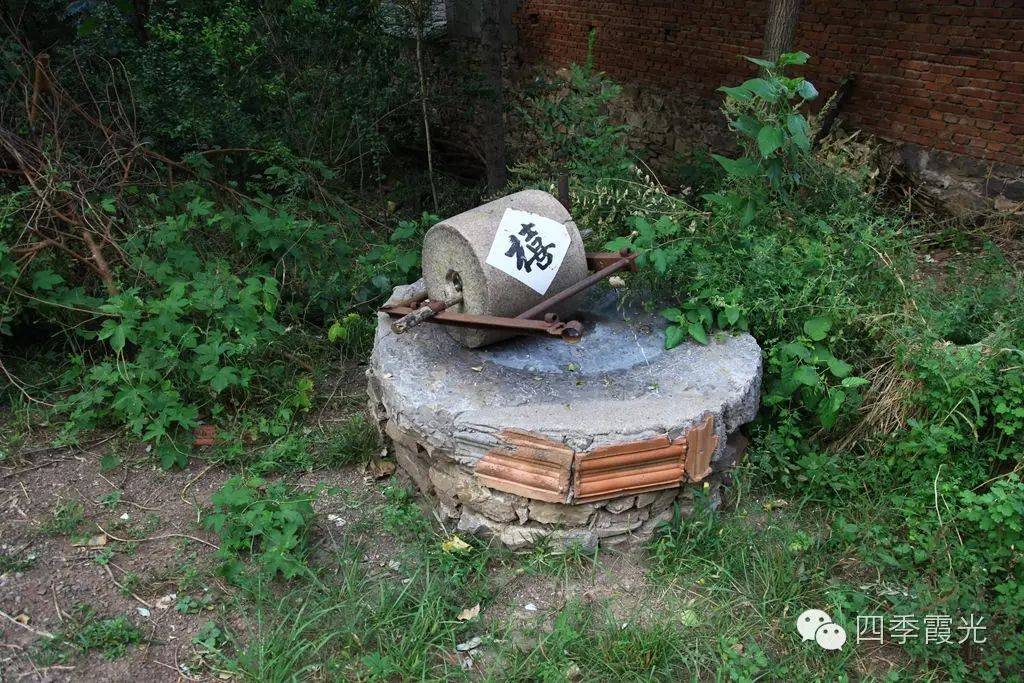

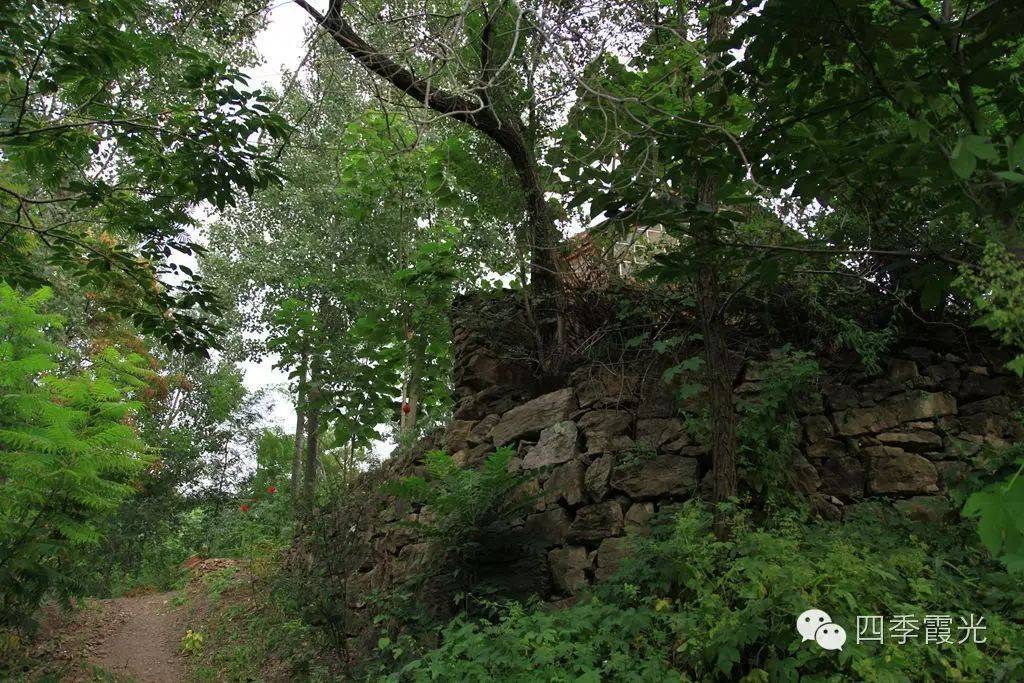

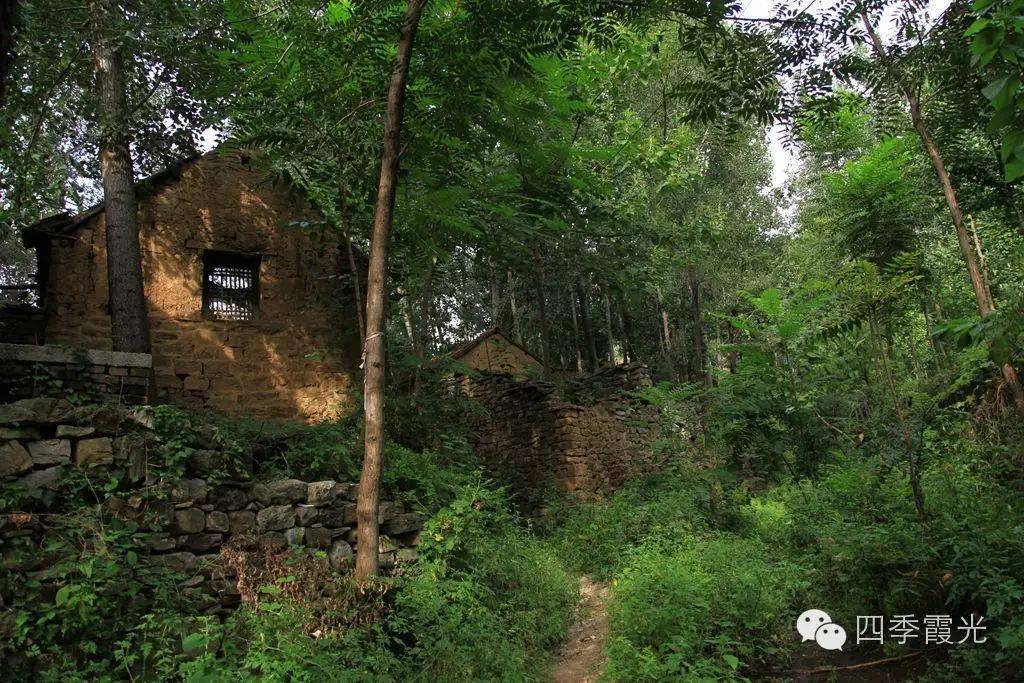

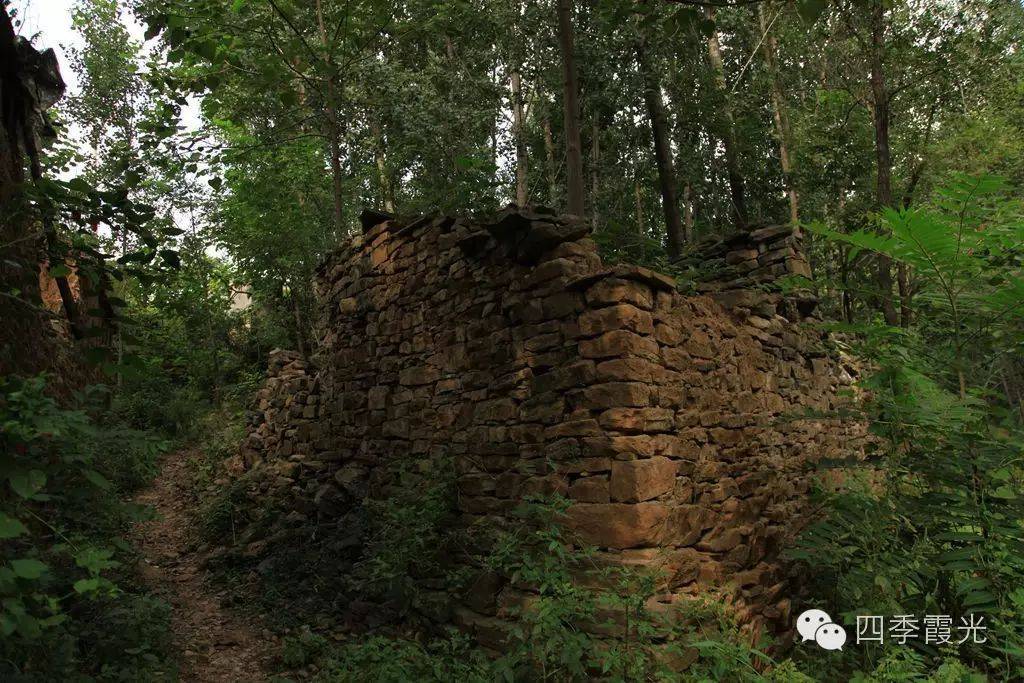

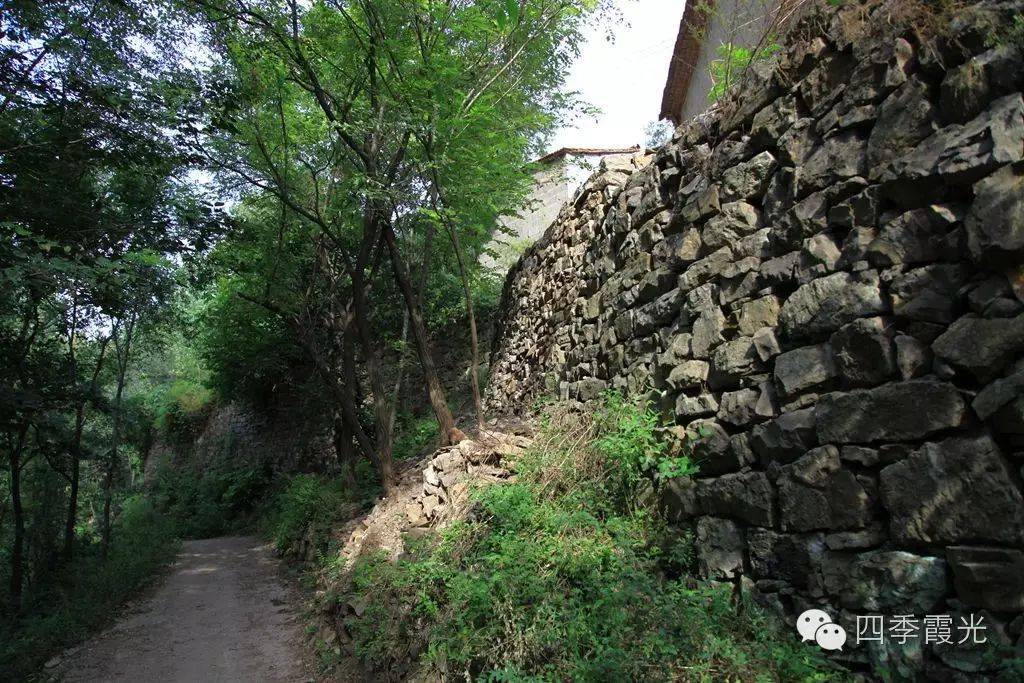

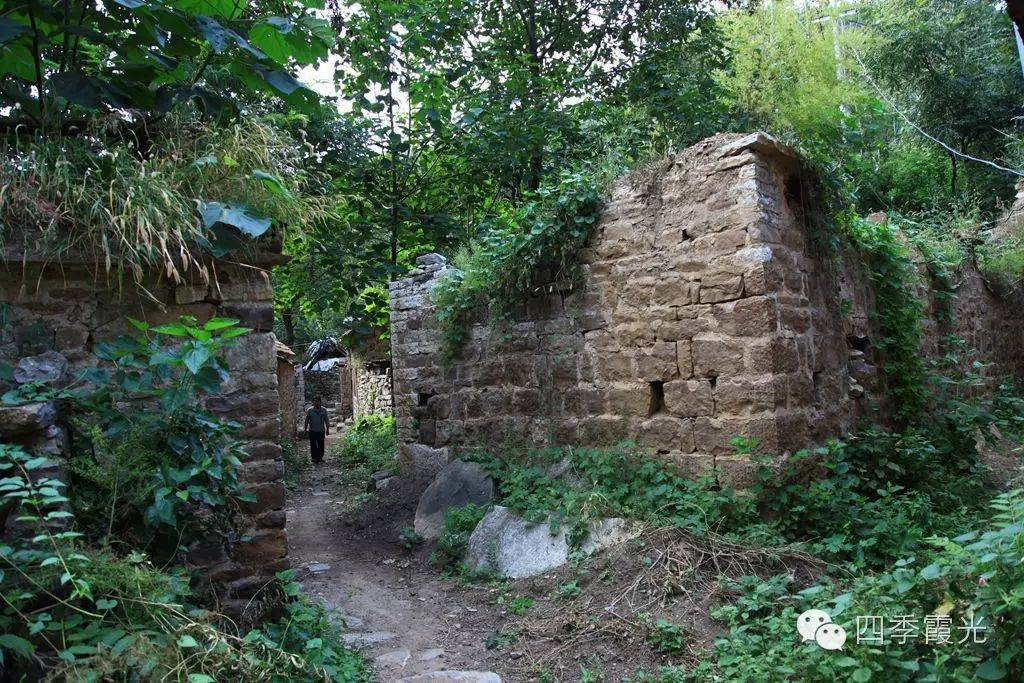

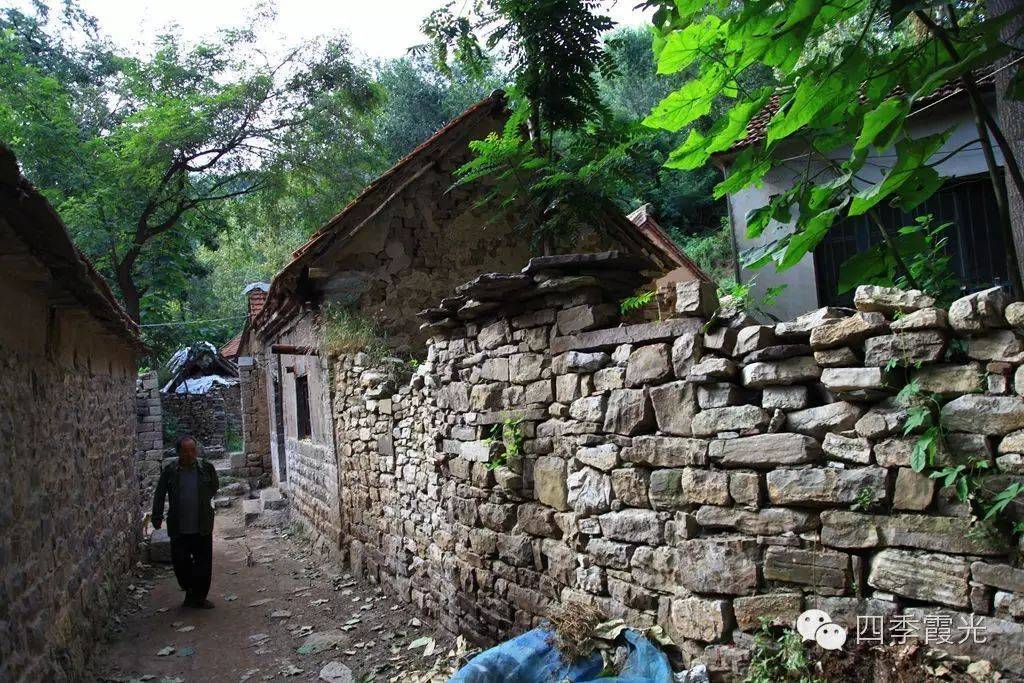

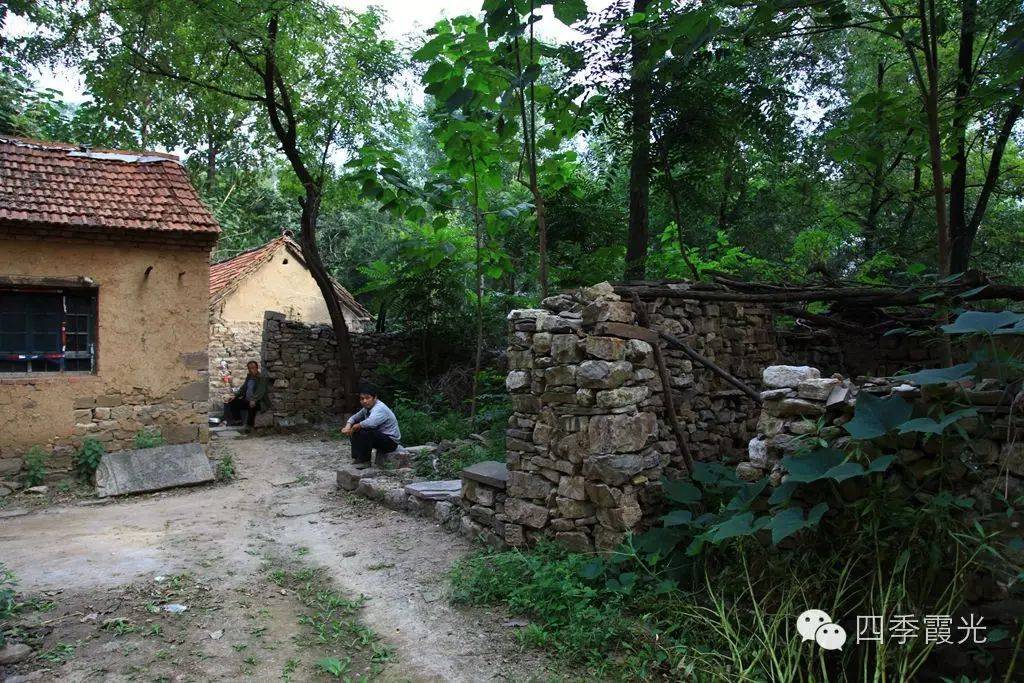

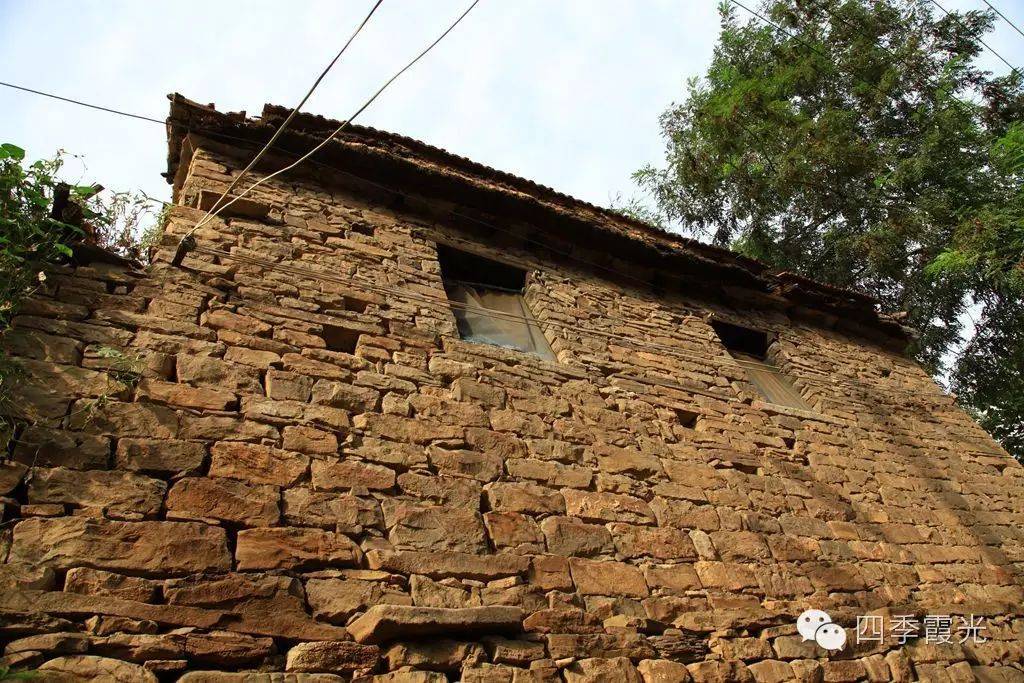

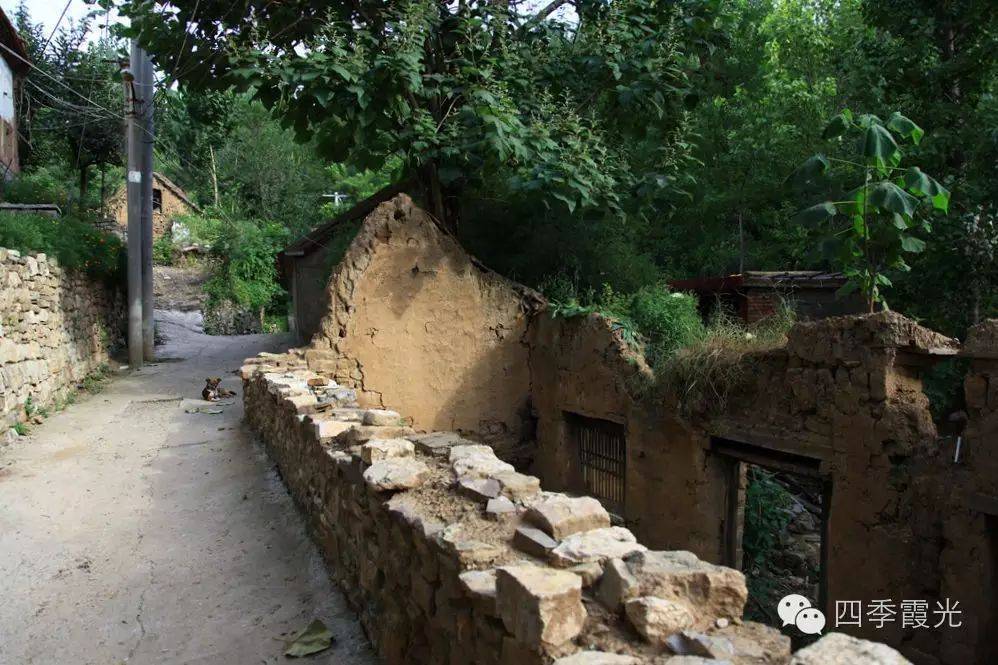

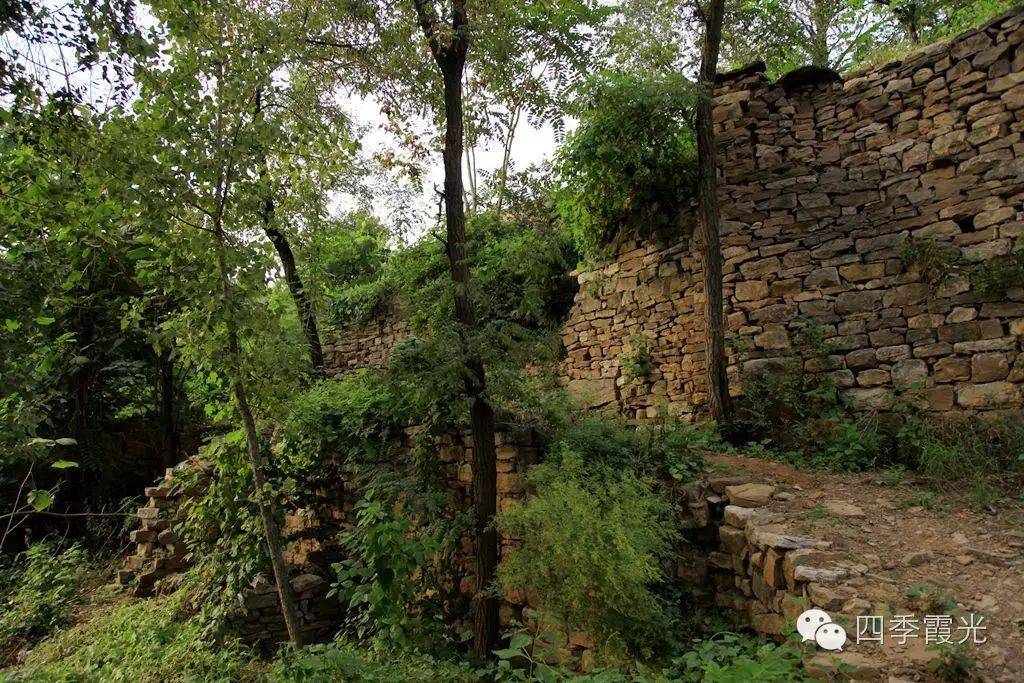

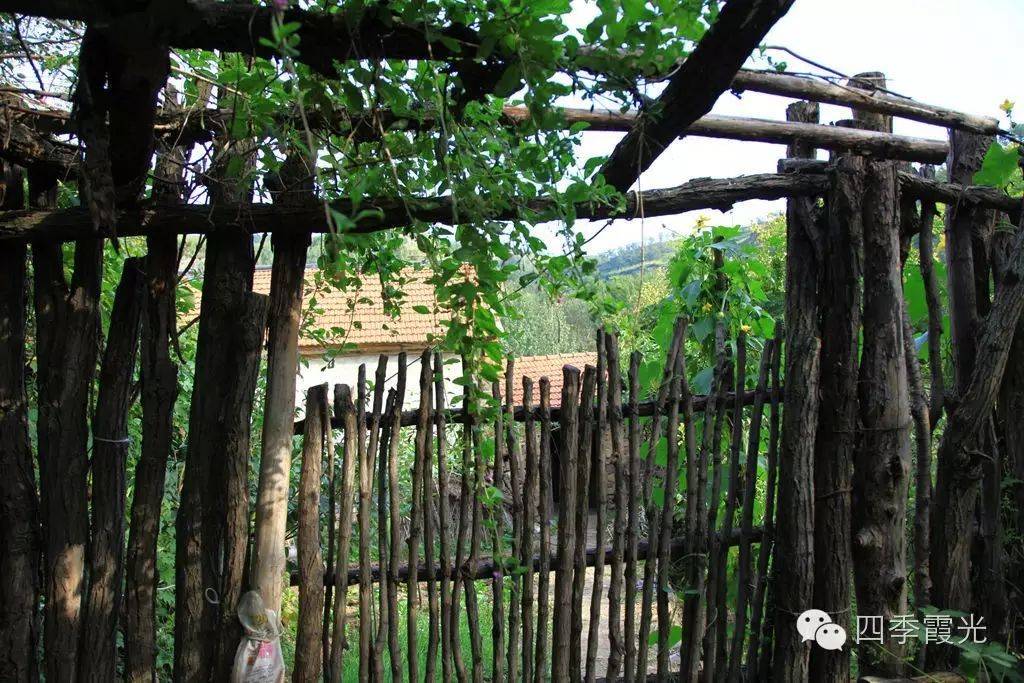

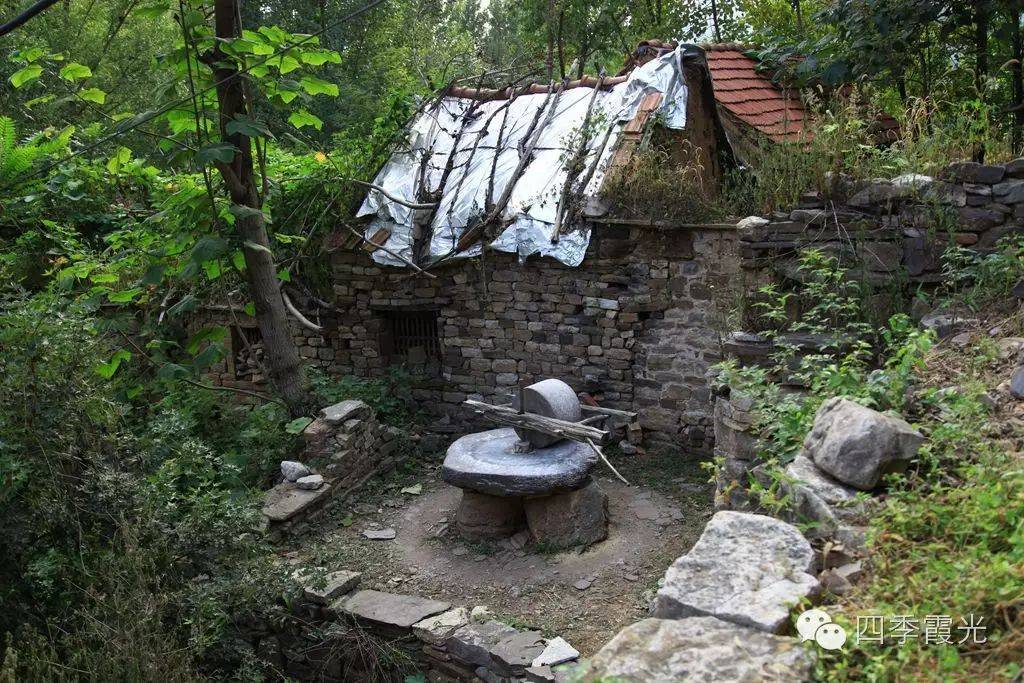

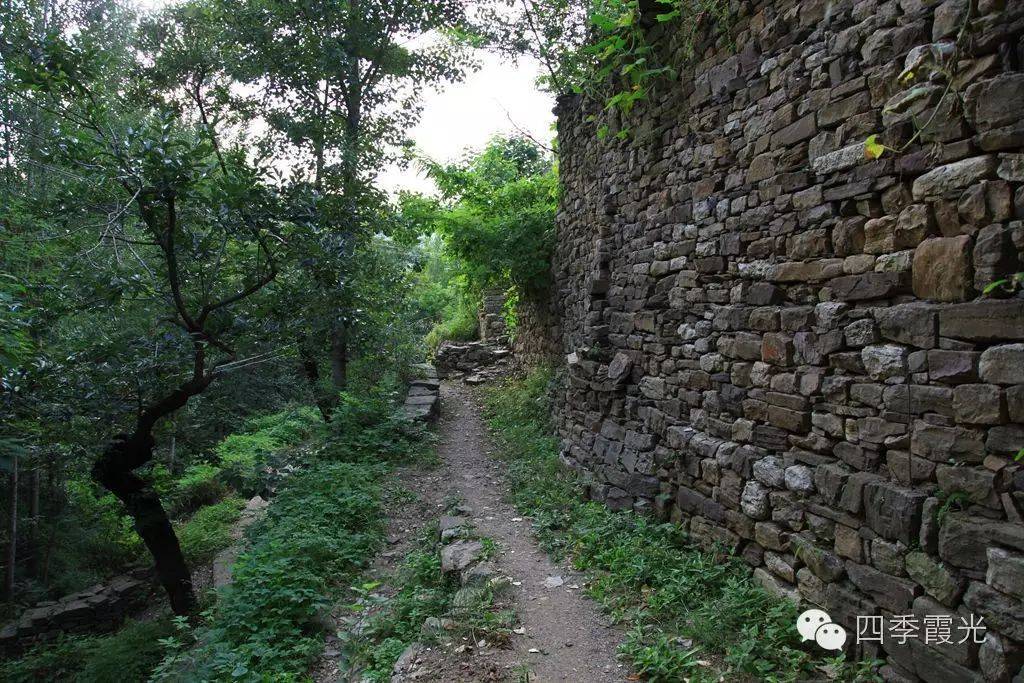

从泉水处北折,便是去沟西的路,路两边的房子很古,可是坍塌的多。

从泉水处北折,便是去沟西的路,路两边的房子很古,可是坍塌的多。

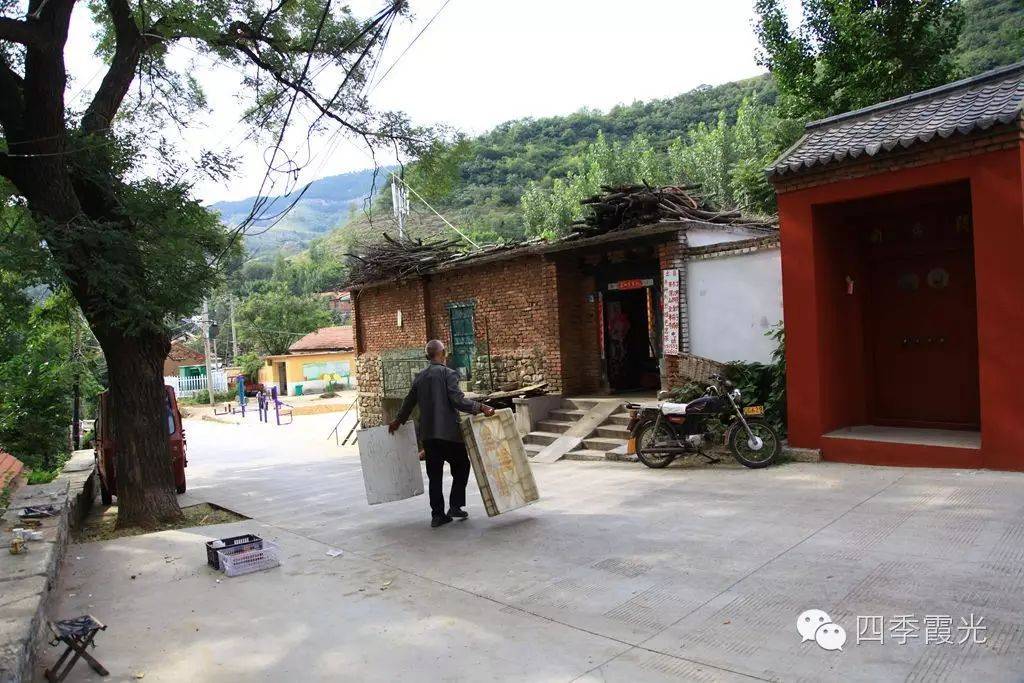

转到大路上,就来到了村广场。

转到大路上,就来到了村广场。

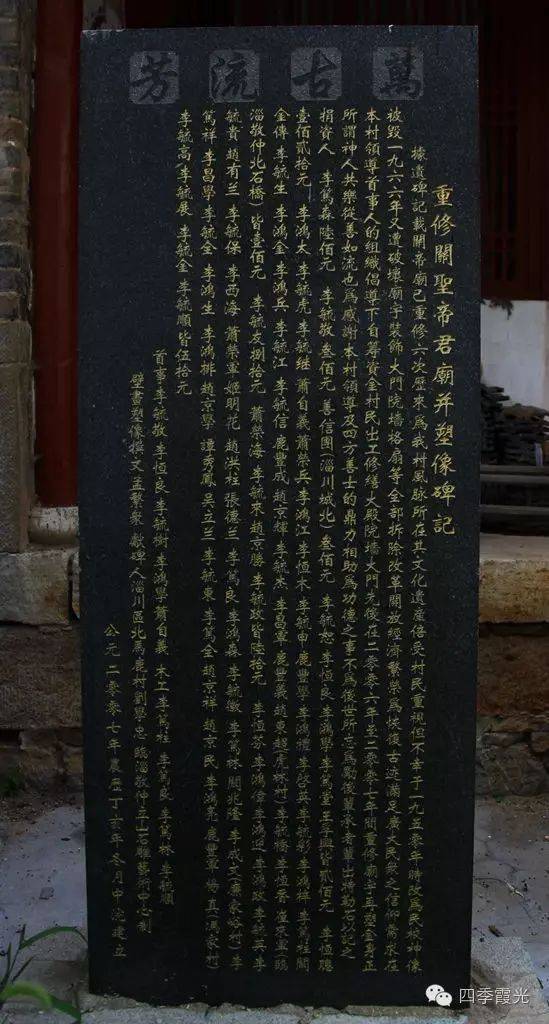

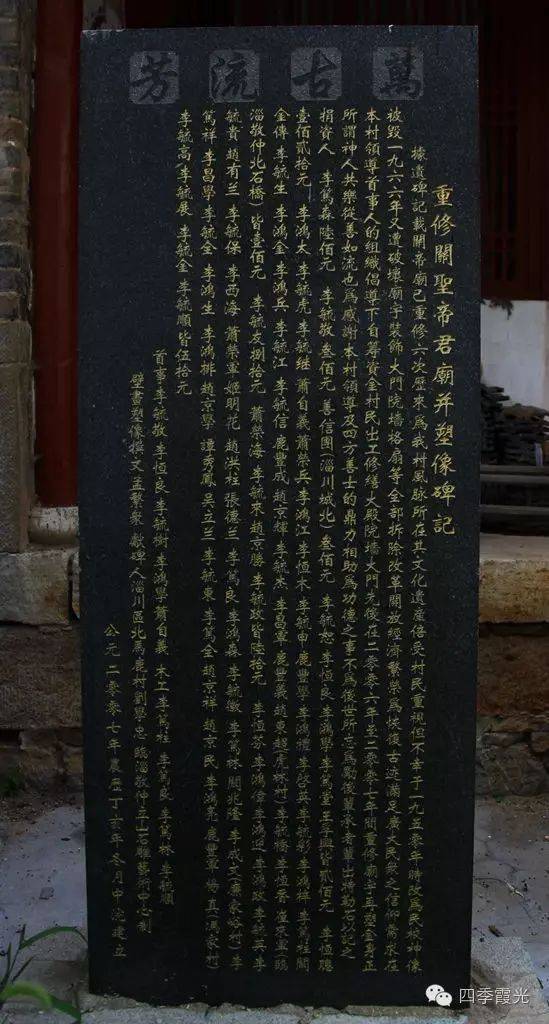

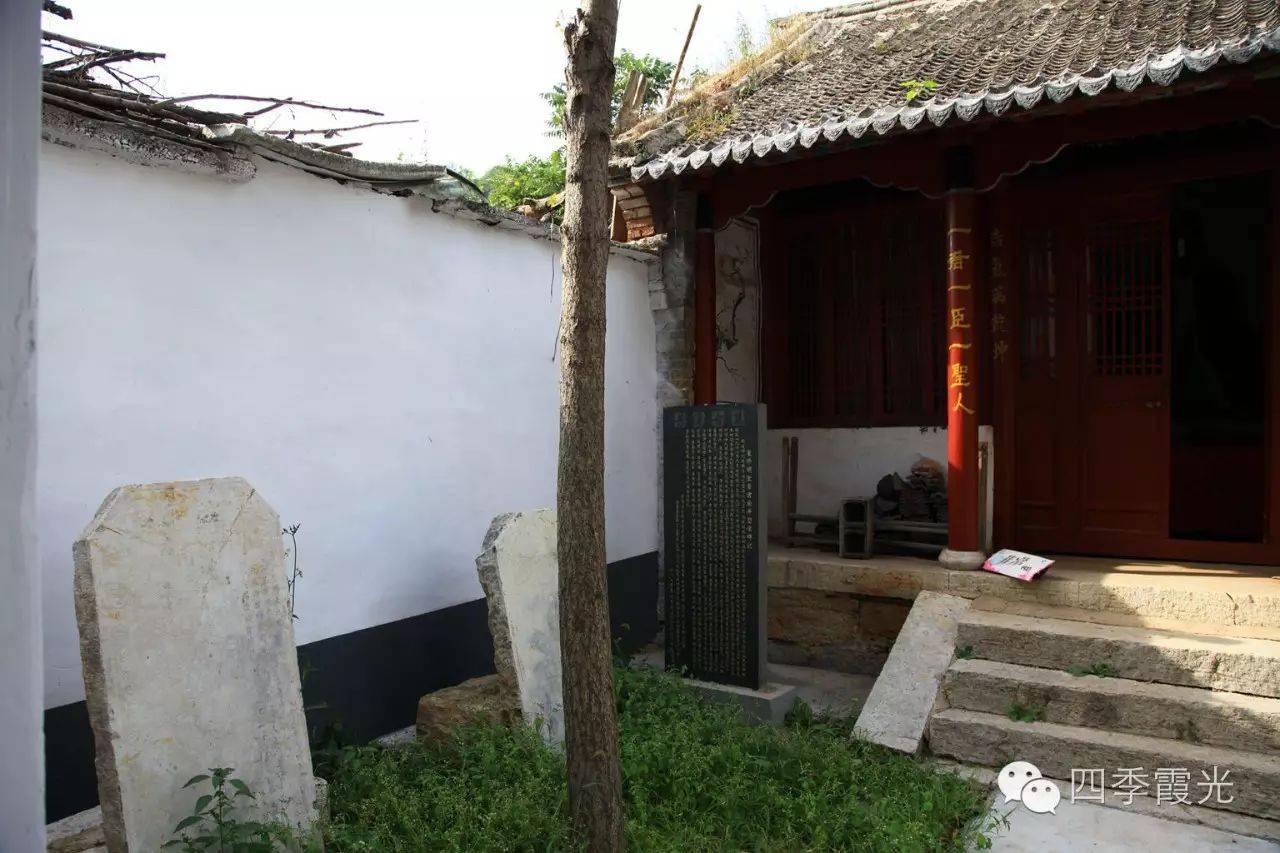

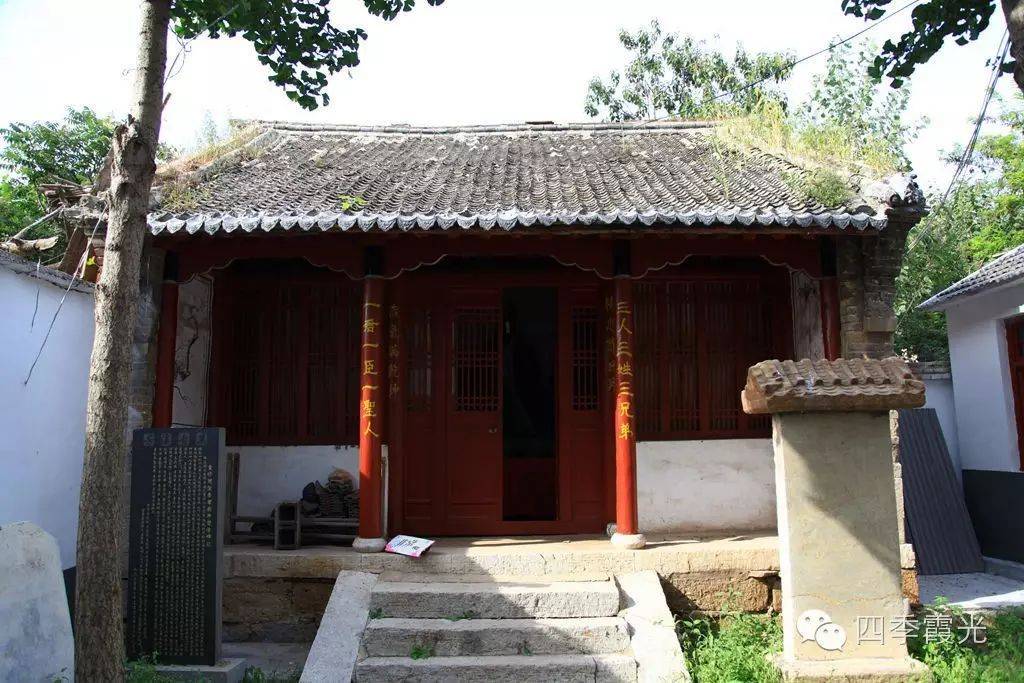

这里有一棵树龄七八十岁的国槐。正对国槐的是关帝庙,由一间北大殿和一间东偏殿组成的小小四合院。院内有两块古碑。额题各为“永垂不朽”“流芳百世”。碑体完整,文字清晰。记载了大清同治七年和民国十二年重修关帝庙之事,并附首事及捐资善信题名。

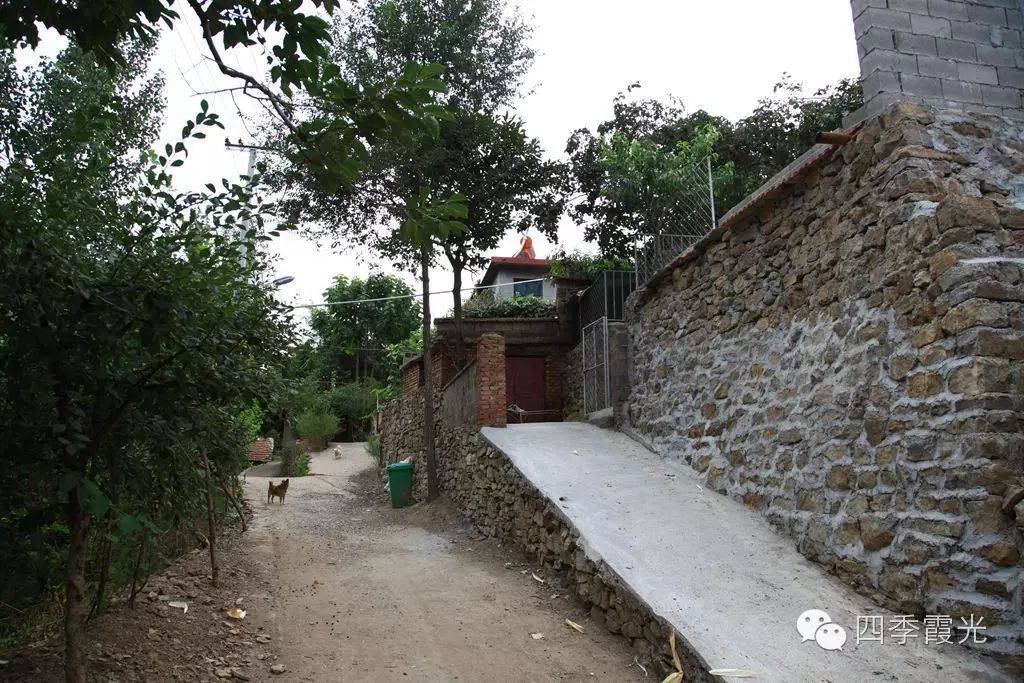

出庙门,往前走。自农家乐前边的路西折,再去村西看看……

出庙门,往前走。自农家乐前边的路西折,再去村西看看……

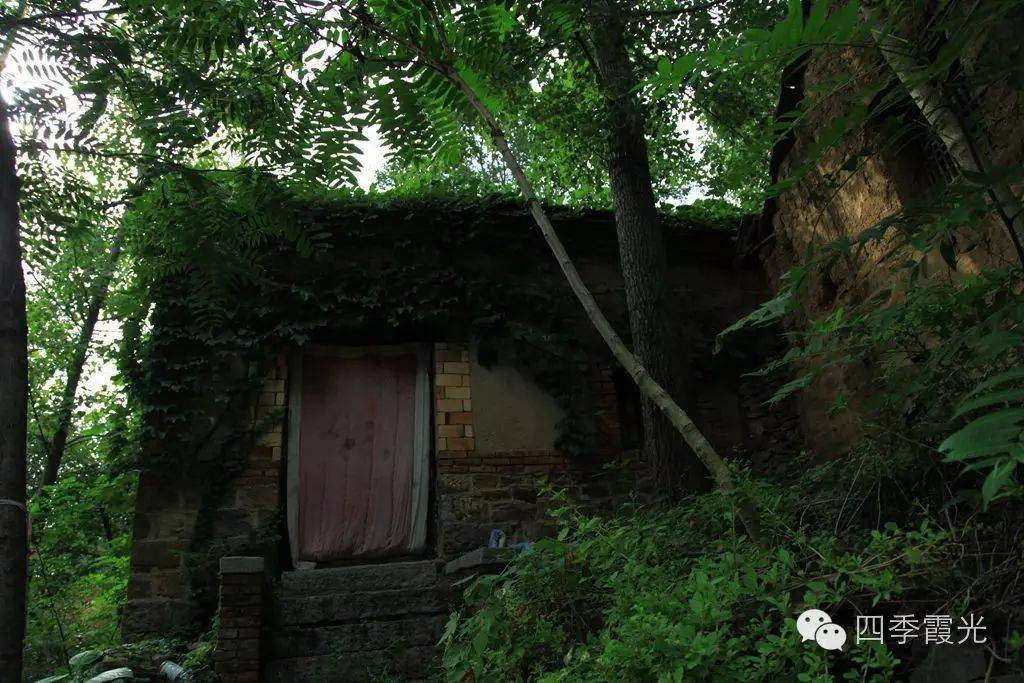

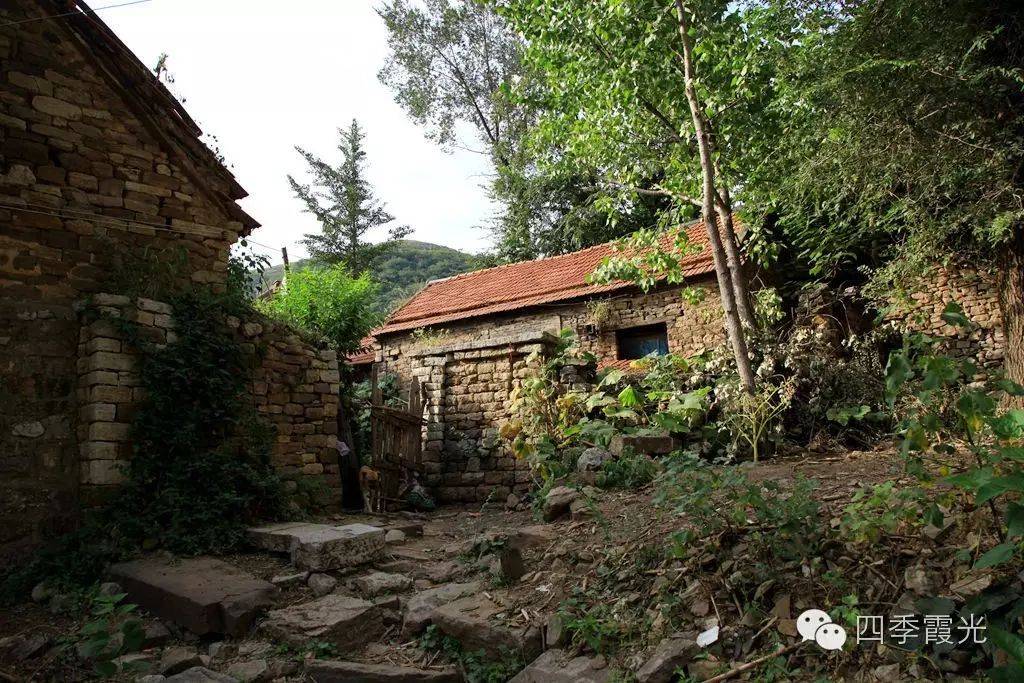

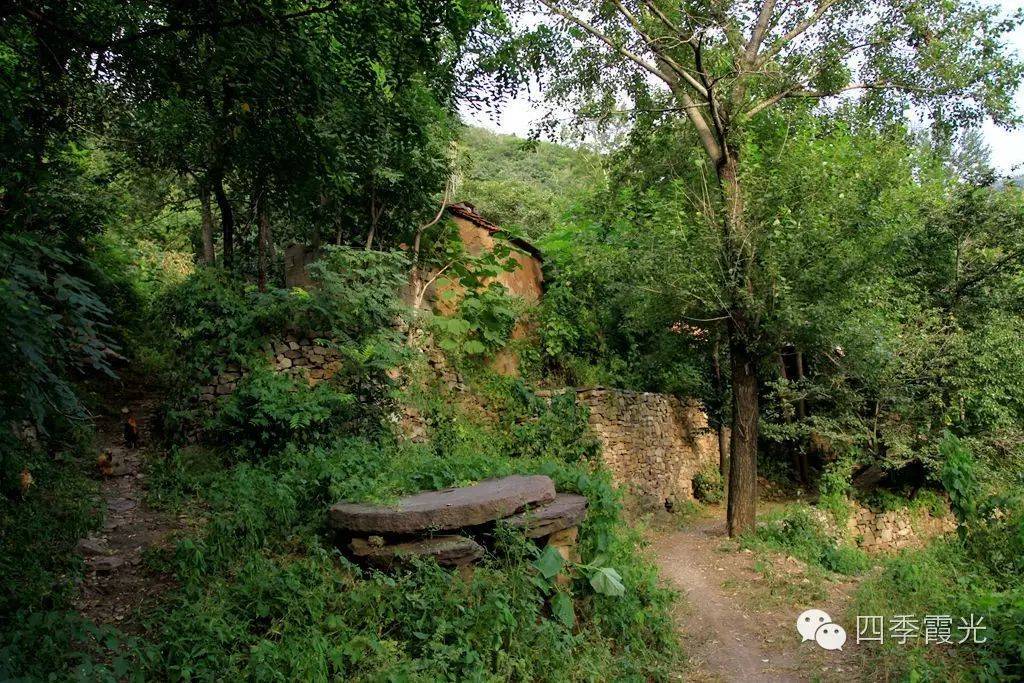

到了无路可去的时候,转回来。不过桥,继续往前走……这才发现,路西的老村子就在这里呢。

到了无路可去的时候,转回来。不过桥,继续往前走……这才发现,路西的老村子就在这里呢。

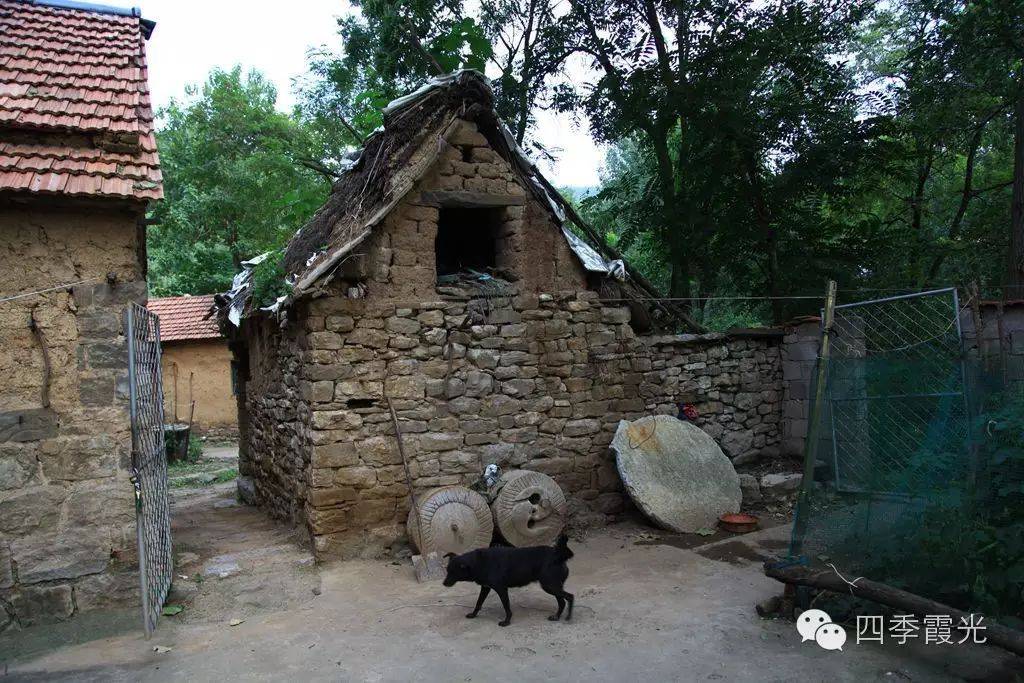

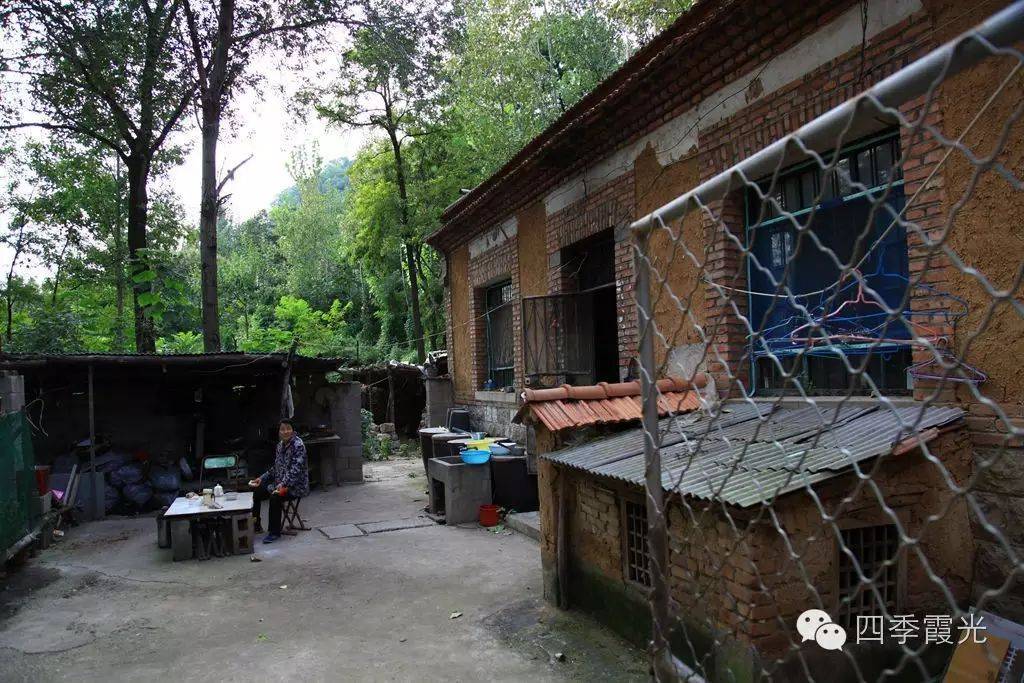

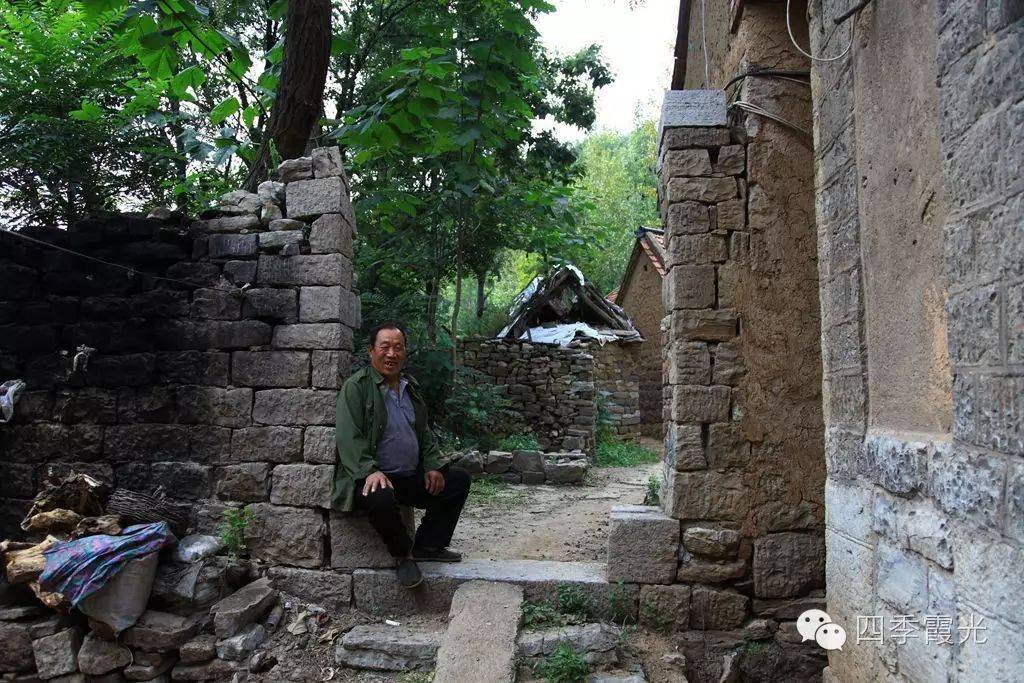

这是这一片居住区最南面的一个院落。主人听到狗叫声,过来热情地打招呼,给我开门,给我拿开水。交谈得知,大叔是退休教师,我们还是同行呢。

这是这一片居住区最南面的一个院落。主人听到狗叫声,过来热情地打招呼,给我开门,给我拿开水。交谈得知,大叔是退休教师,我们还是同行呢。

告别大叔,告别外面的两位大哥,原路返回大路。

告别大叔,告别外面的两位大哥,原路返回大路。

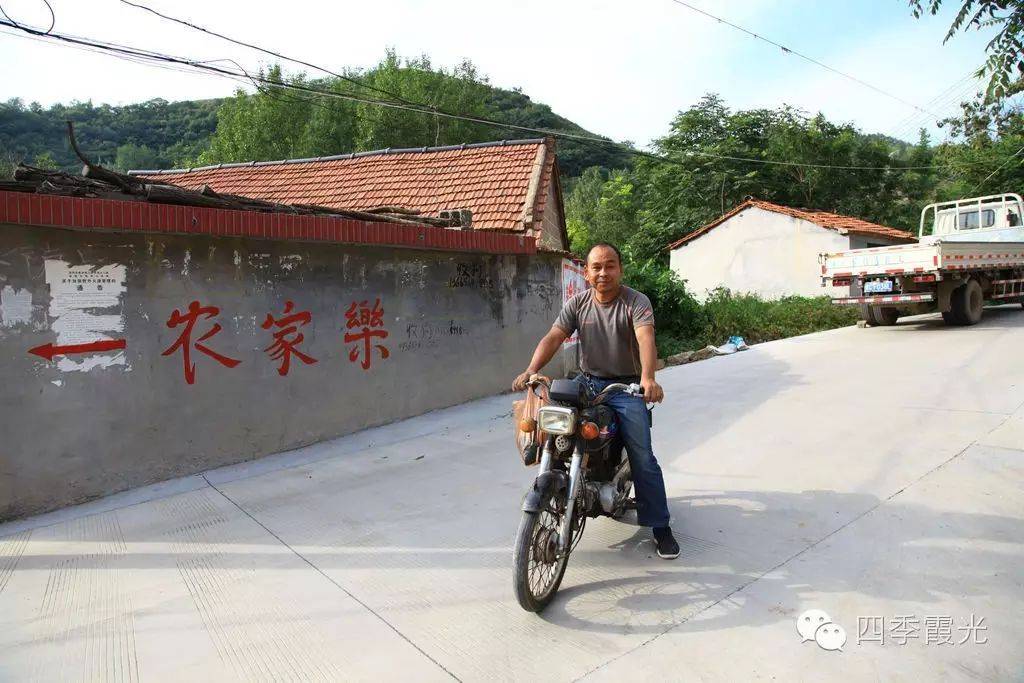

这家农家乐的主人很热情。前年我来探访泉子的时候,他带我找到东泉、下泉,还找到了老槐树。

这家农家乐的主人很热情。前年我来探访泉子的时候,他带我找到东泉、下泉,还找到了老槐树。

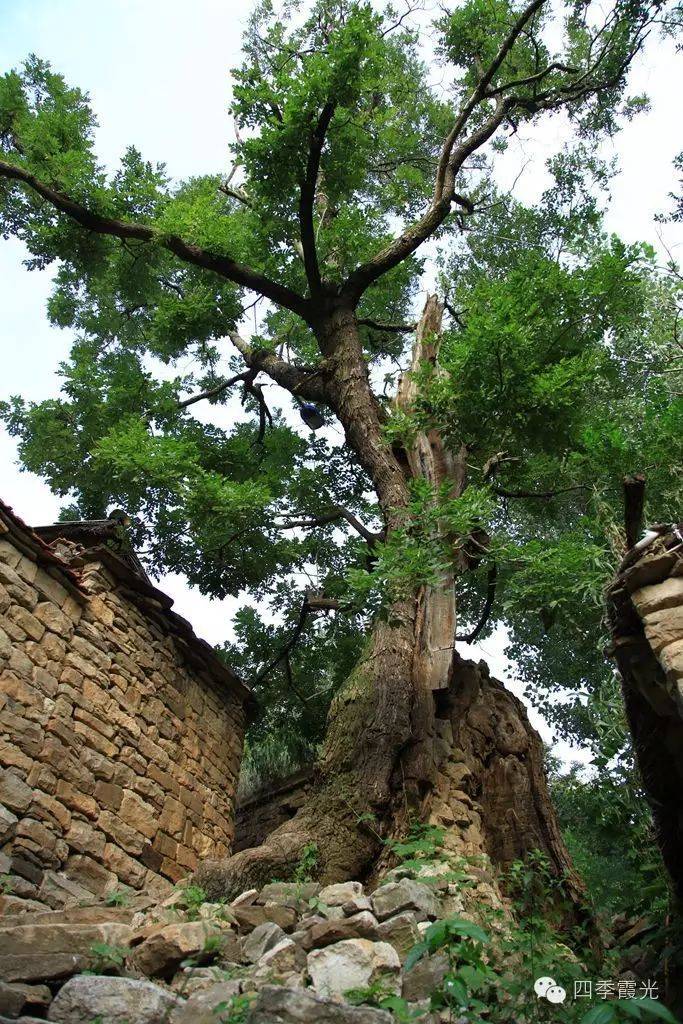

正要沿着这条小路东折,去村东最后的一片看看,大路上自上而下来了一位骑车的大哥。他听到我电话里说要去村子里转转,就停下来,跟我交谈……我才知道,那棵老槐树我过于低估了它的树龄,它应该有七八百岁了。

正要沿着这条小路东折,去村东最后的一片看看,大路上自上而下来了一位骑车的大哥。他听到我电话里说要去村子里转转,就停下来,跟我交谈……我才知道,那棵老槐树我过于低估了它的树龄,它应该有七八百岁了。

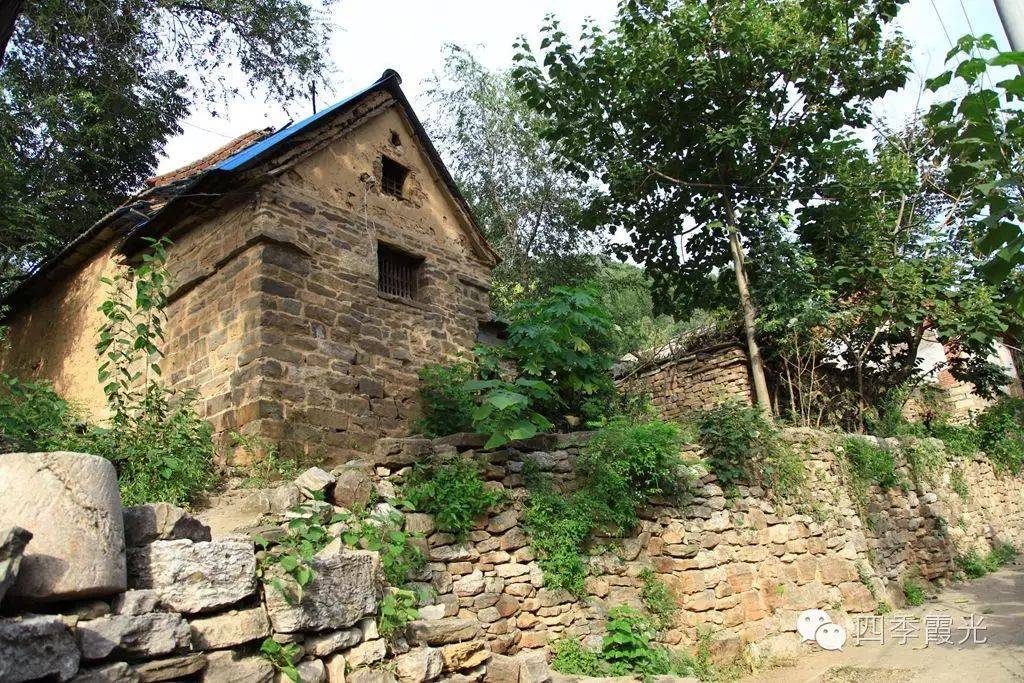

为了感谢大哥,告别时又给他拍了一张正面照作纪念。告别大哥,沿着小胡同往里走,一眼就看到了另一处保存完好的老房子。

为了感谢大哥,告别时又给他拍了一张正面照作纪念。告别大哥,沿着小胡同往里走,一眼就看到了另一处保存完好的老房子。

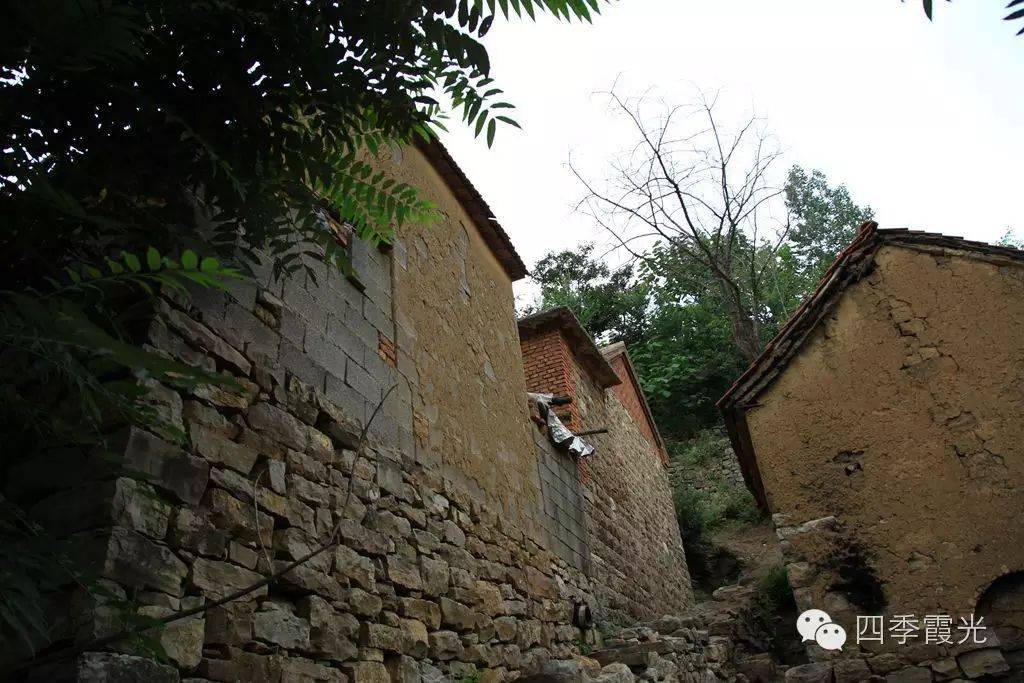

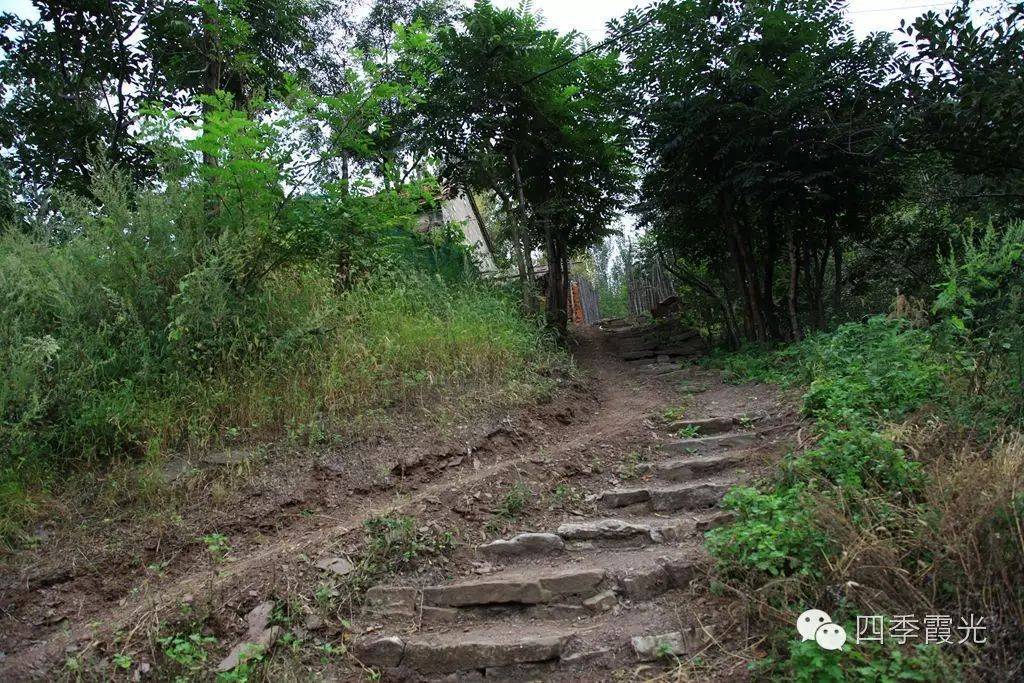

自这条胡同北折,上山吧。

自这条胡同北折,上山吧。

从这个高度东折,是一条比较平坦的小路。

从这个高度东折,是一条比较平坦的小路。

可是,这个院子就是这条路的尽头了。不得不原路返回,寻找新的下山路……就从这里下吧。

可是,这个院子就是这条路的尽头了。不得不原路返回,寻找新的下山路……就从这里下吧。

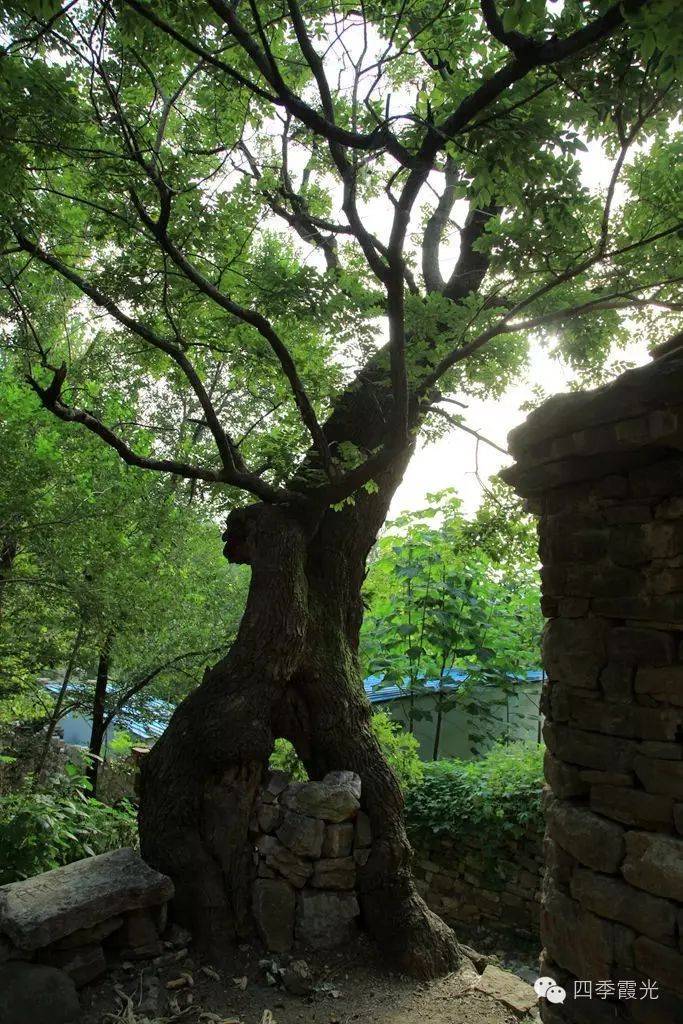

在这里,看到了那棵树龄七八百岁的古槐。古槐植根于石堰中,高10米,胸径1.25米,冠幅6米,生长旺盛。

在这里,看到了那棵树龄七八百岁的古槐。古槐植根于石堰中,高10米,胸径1.25米,冠幅6米,生长旺盛。

从这里东折,就是去东泉的路了。

从这里东折,就是去东泉的路了。

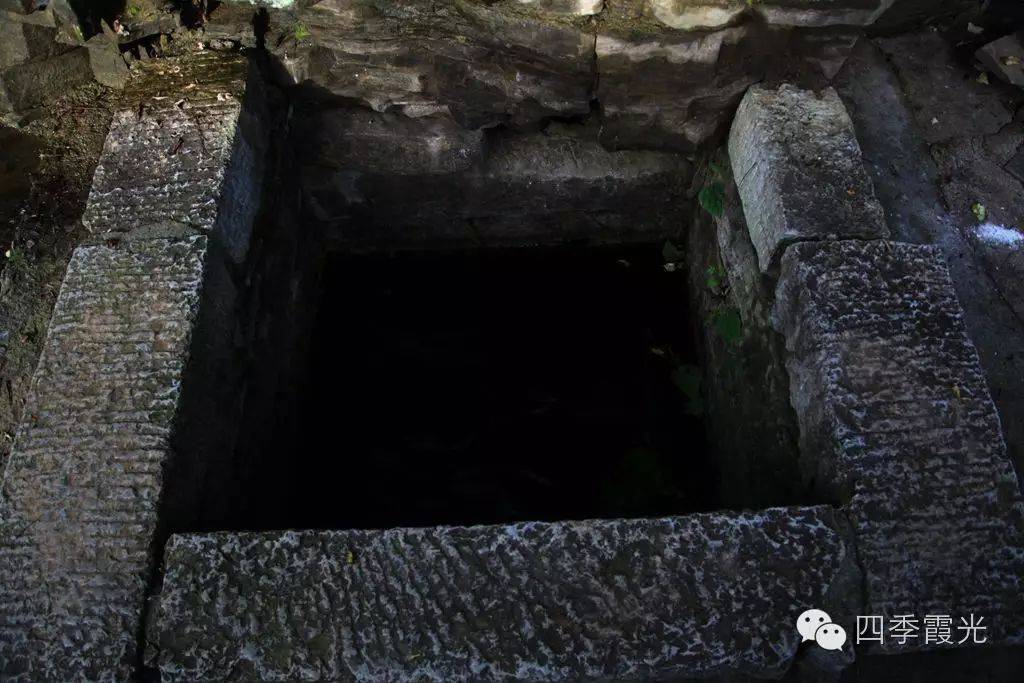

东泉也叫圣泉、老泉。此泉青石砌池,池壁有泉眼,常年有水,水量大,水质好,是饮用水。目前,紫峪村村民多长寿,80岁以上有16位,90岁以上有5位。据村民介绍,与长期饮用老泉泉水有密切关系。

折下山,寻找那下泉去。

折下山,寻找那下泉去。

从这个软枣树处下去,就是下泉了。

从这个软枣树处下去,就是下泉了。

返回软枣树路,西折出去,就回到了大路。

返回软枣树路,西折出去,就回到了大路。

回到大路,也就到了说紫峪再见的时候了。

回到大路,也就到了说紫峪再见的时候了。

紫峪人民欢迎您

-

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

三公里派出所对面

域城镇0㎡| 4室2厅 0元 面议 -

龙泽园社区

城西64㎡| 2室1厅 350元 面议 -

西寨小区

城西140㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

白塔医院小区

白塔镇85㎡| 3室1厅 800元 面议 -

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

亭园小区

域城镇74㎡| 2室1厅 650元 面议 -

泰和花园(中心路)

城西97㎡| 3室1厅 900元 面议 -

英雄路金色港湾小区

城西88.9㎡| 2室2厅 0元 面议 -

大辛庄农行宿舍

城西106㎡| 3室2厅 800元 面议 -

博山数字经济产业园

域城镇100㎡| 1室1厅 100元 面议 -

润泽园小区

夏家庄镇0㎡| 2室2厅 500元 面议

-

圣地佳缘

域城镇94.26㎡| 2室2厅 43万 面议 -

税务街小区

城西69㎡| 2室2厅 21万 面议 -

新博园

山头88.47㎡| 3室1厅 28万 面议 -

团山小苑

山头60.38㎡| 2室1厅 13.6万 面议 -

城东新建四路

城东78㎡| 2室1厅 22.8万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

鼓浪屿东苑

城东106㎡| 3室2厅 46万 面议 -

钢厂宿舍

城西70㎡| 2室2厅 16万 面议 -

新泰山花园

城西58㎡| 2室1厅 14万 面议 -

西冶街小区(南片)

城西0㎡| 2室1厅 20万 面议 -

峨眉新村社区

城东60㎡| 2室1厅 0万 面议

内容页尾部广告

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号