微信扫一扫

内容页通栏

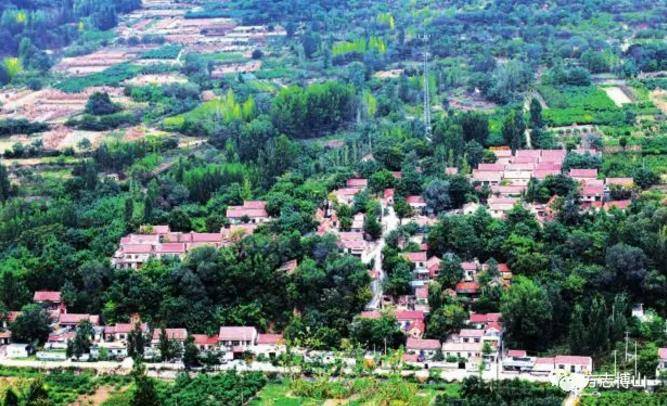

【传统村落记忆】营子村

营子村距镇政府驻地东3.5公里,地处黑虎寨东南麓,地势北高南低。东与戴家村相邻,西同冯家村接壤,博李公路自村前由西向东直过,公路南是宽阔的淄河上游河床,隔河南与南炮楼遗址相望。

据《赵氏族谱》载:“始祖思贤,明洪武初由直隶枣强迁山东青州府益都县孝妇乡泉河头。十四世祖成兴,字子久,后居营子庄。”清乾隆《博山县志》载正东路“营子”村。据此,明末清初已有此村。据村民张立增讲:该庄因北方有一大片土地,为张家茔地,曾取名“张家茔子”。后人因“茔”字不吉,故改名为“张家营子”,后又简称“营子”。

请点击此处输入图片描述

营子全景

史载,元至元二年属青州府益都县孝妇乡;明万历十七年,张氏碑文记为益都县怀德乡冯家社张家营子;明万历三十五年,张氏祠碑记为山东青州府益都县怀德乡冯家社张家营庄;清康熙九年《颜神镇志》载村名为营子;清雍正十二年属博山县正东路;1917年属第五区遵化乡;1944年属池冯区;1958年属池上人民公社;1963年属李家人民公社;1984年属李家乡;1995年撤乡并镇属池上镇。

营子村前临南炮楼, 为1940年后吴化文伪军新编四师副官李记明部驻扎建造,此人经常下山欺男霸女,强取豪夺,骚扰百姓。乡人畏其淫威,怕招屠村之祸,未敢轻易动手。1942年,遭遇自然灾害,炮楼里的匪兵一见炊烟,便下山抢粮,弄得百姓叫苦连天,争相闯关东,四处逃难。如今,南炮楼现早以坍塌,留下的只是那段令人难忘的历史岁月。

请点击此处输入图片描述

古楼(建于清末)

村内有一座建筑别致的三层古楼,是陈姓大户陈来(字自顺)建于清乾隆三十七年。整楼通间,长约7米、宽4.3米,高近10米。一层为地下室,做菜窖用,第二三层供人居住。楼基均以石料砌成,楼身辅以少量青砖,楼顶四道主梁,以枝条编席作笆,小青瓦盖顶。

村内有两棵古槐,据传说是明代建村时栽植。一株长在地势低洼处的陈家楼楼边路南,老树斑驳陆离,已成为十余厘米厚,不足一米宽的一棵树皮树。前几年老树根上又萌发了一株小树,人们称为母子树。另一株古槐在地势较高的赵氏场院以北,挺拔高大,冠幅有五米多,高有十几米。20世纪80年代,因在大树上面架设电视天线遭雷击,有一大半从根部到基干顶部树皮脱落,显得很是沧桑斑驳。

沿着陡坡似的街道向上依次是关帝庙、土地庙和张家楼阁。关帝庙,坐落在赵姓场院的南边,与北边的古槐相对,建筑面积有10余平方米,内有关帝、关平、周仓塑像,庙墙壁雕绘着关爷“擂鼓三通斩蔡阳”和“过五关斩六将”的故事。“文化大革命”时期遭破坏。残缺的光绪十年腊八前三日的《重修碑记》载该庙建于道光三年(1823)。如今庙后尚存有一株一人合抱有余的古柏。

村西原来建有土地庙,年代要比关帝庙早得多,庙不大,均用整石砌成,庙顶亦然。

请点击此处输入图片描述

营子陈氏民居(建于民国)

营子村北依黑虎寨,其主峰海拔859.2米。东北与油篓寨相连,西北与鹿角山相望,是博山与淄川的界山。山势呈东西走向,属青石山。此寨三面悬崖绝壁,唯有东北方向有一小路。锥形寨顶与房面形斜坡构成了黑虎寨特有的山形特征。山寨西侧,寨墙石屋已是一片废墟。该山因山石呈黑色故称黑虎寨。

撰文:张世学 戴书伦

摄影:杨霞光

审稿:王智新

-

民宿管家(综合服务岗)

2000-3000元 其他详情五险工作餐淄博红叶柿岩文旅产业发展有限公司 -

诚聘视频主播经验不限

5000-8000元 视频主播详情淄博海赢艺术文化传媒有限公司 -

诚聘普工经验不限

5000-8000元 普工详情五险工作餐山东特普森陶瓷科技有限公司 -

诚聘裱花师和裱花学徒

3000-5000元 其他详情博山区麦与禾烘焙店 -

中国人寿招售后服务啦!周休1.5天,工作轻松

面议 保险顾问详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘保险顾问经验不限

3000-5000元 保险顾问详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘文员经验不限

3000-5000元 文员详情五险淄博旭达陶瓷原料有限公司 -

诚聘助教经验不限

2000-3000元 助教详情博山区德道校外托管中心 -

诚聘秘书/助理经验不限

2000-3000元 秘书/助理详情五险博山区德道校外托管中心 -

诚聘招生/课程顾问经验1年以上

3000-5000元 招生/课程顾问详情博山区德道校外托管中心 -

中国人寿长白班周末休息客服专员

5000-8000元 售前/售后服务详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘普工经验不限

3000-5000元 普工详情五险淄博德信智能科技有限公司

内容页尾部广告

-

上一条:【博山山水】八陡小福山

-

下一条:岁暮和茶汤

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号