微信扫一扫

内容页通栏

最有争议的兵部尚书---博山大庄孙之獬

boshan1于 2016/10/25 08:42:50 发布

IP属地:未知

来源:美食博山

作者:姑妄言斋

12037 阅读

0 评论

8 点赞

boshan1于 2016/10/25 08:42:50 发布

IP属地:未知

来源:美食博山

作者:姑妄言斋

12037 阅读

0 评论

8 点赞

孙之獬大庄人士,在清朝时期,大庄为淄川县,博山的接官亭,在北域城北侧(北域城原为北胡城),即现在颜北路段,此处为博山人出城迎接外来官员的地方。接官亭以北为淄川地界,所以那时的大庄归属淄川。

孙之獬是大庄孙的代表人物,孙廷铨为大街,两家并无血脉关系。

孙之獬为翰林孙光辉之孙。万历十五年(1615年)中式乙卯科举人,天启二年(1622年)考中壬戌科三甲进士,选翰林院庶吉士。馆试后授检讨。不久,告假回乡,为父养老送终。

孙之獬,在明末清初历史上,在汉民族的痛苦记忆里,是个占据重要位置的人物。据说,是他上书清廷推动了“剃发易服”政策的施行,汉民族在随后的反抗风潮中,遭到满清政权的惨烈屠杀。而他自己的下场也很惨烈,在淄川城里被谢迁起义的义军给活活肢解了。

下面,我试图通过史料勾勒出孙之獬的人生轨迹。

孙之獬,字龙拂(音bì,通弼),白塔镇大庄村(原属淄川县)人,约生于明万历十九年(1591年),卒于清顺治四年(1647年),享年56岁。他于明万历四十三年(1615年)中举人,明天启二年(1622年)成进士,授翰林院庶吉士,因馆试第一,升任翰林院检讨。不久回家奔父丧,期满除服后,升任翰林院侍讲。

--孙启新(淄博市委宣传部)《孙之獬事功述评》:

从上述文字看,孙之獬所走的是一条典型的中国古代读书人的道路。24岁中举人,31岁中进士,在明朝官僚体系内,累升至翰林院侍讲,正六品。职位大致相当于社科院的排名靠后的副院长。正六品如果是在地方上就相当于地级市的排名靠后的副市长。

剃发易服

朝为田舍郎,暮登天子堂。读书人的梦想,在孙之獬这里,差不多算是实现了。将来还有什么更远大的前程在等待着他?他又怀揣着怎样的梦想来迎接这未来?汗青竹简,是无暇探究、记录一个人的思想的,多少影响历史的大事,也不过赢得史书里冷冷的几笔。但是历史,还是不经意间透出些消息,来满足好事者的好奇心理:

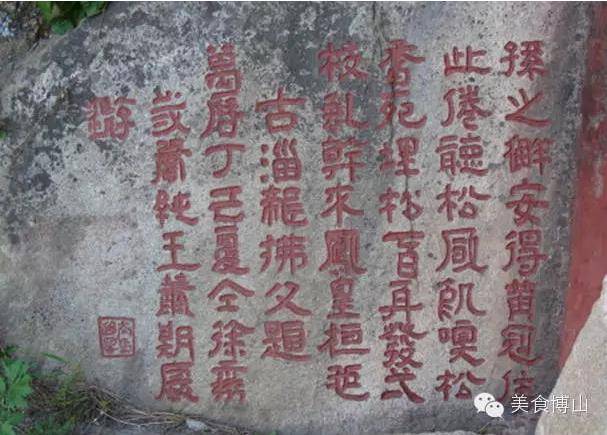

泰山后石坞元君庙门口南边山崖上有孙之獬的题刻,内容为:

孙之獬安得黄冠住此,倦听松风,饥嗅松香,死埋松间,再发一枝虬干,来凤凰桓也;古淄龙拂父题;万历丁巳夏同徐灵哉、萧纯、王萧、期庆游。

万历丁巳年,即1617年,孙之獬时年26岁,刚刚中举人两年,游学齐鲁,结纳文朋。登泰山之高,发出世之想,驱捻文字,畅快淋漓。若照此路头走下去,孙之獬之名绝不会在历史长河中泛一鳞爪,让四百年后我辈来品评了。然而,历史没有假设,历史是事实发生存在的集合。

崇祯初,忠贤既败,廷臣请毁《三朝要典》,之獬独诣阁痛哭力争,遂入逆案,削籍归。

--《清史列传•贰臣传•孙之獬传》

《三朝要典》,魏忠贤与东林党,风声雨声读书声,这一锅烂账说起来太挠头。总之这么说吧,皇帝哥哥(天启帝)死了,新皇帝弟弟(崇祯帝)来了。哥哥的办公室主任(魏忠贤)平时好挤兑人,要倒霉了,办公室主任主持制订的《企业文化手册》那是哪哪都不对啊。这个时候孙之獬同志站出来了,说老板!再怎么说《企业文化手册》也是老老板亲自拍的板,而且老老板在的时候,您也是这个公司里的员工来着。你怎么这么绝情!哇哇,我好心痛!

结果,公司同事们冷冷地看着孙之獬同志一个人表演,纷纷向新老板表示,这个孙之獬真不是个东西!他就是和魏忠贤一伙的!该死!

新老板心里门儿清,说算了算了,既然撕破脸了,开除就行了,能对我哥哥这样也不容易,别以为我不知道你们这些是些什么东西。

上面这件事发生在崇祯元年,1628年,孙之獬时年37岁。六年的公务员资历到此结束,不算退休,没有养老保险,只留了一条小命回到家乡。上述史实考证参见孙启新《孙之獬事功述评》。通过这件事,我觉得在孙翰林的头脑里,时刻坚定地站在老板一边是天经地义的事情,老板死了我也这样,至于具体事情的是非曲直(《三朝要典》是非、魏忠贤是非)倒不太在孙翰林的思想逻辑之内。唉,两个凡是害死人啊。但我想破脑袋也想不到的是,孙翰林的这点特性,竟在之后的某一天发扬光大,以至于深刻影响到中华民族的历史进程。

孙之獬,以谏焚《要典》削籍,家居二十年,日以文业课子孙族人,奖进后辈,多成名去。遇乡里有义举利民之事,必捐资首倡。如建修石城,独当一面。议复条鞭,为文刊石。明末,寇氛四起,城守之役首任其劳,以故淄城危而获安。

--乾隆《淄川县志•卷六•文学》页八十六~八十八

一句话,开除回家后的孙之獬是淄川城里的好乡绅。当然,这种同邑乡党写成的文字,听听就好,权作参考即可。这种状况一直持续到清顺治元年,满族人的铁骑踏破中原为止。

本朝顺治元年五月,侍郎王鳌永招抚山东,之獬率土归顺。值土贼王桢等纠众劫明永镇等处,之獬散家财,练乡勇,有守城功。贼平,山东巡抚方大猷奏其事,召入京。十一月,擢礼部右侍郎,赐鞍马。

--《清史列传•贰臣传•孙之獬传》

顺治元年,1644年,孙之獬时年53岁。16年乡绅生活之后,他要改换门庭,响应新朝的召唤了。在朝代更替的大时代下,文人知识分子的内心挣扎是怎样的?在朝的官僚洪承畴,被俘不屈,矢志殉国。几经周折,据说满族人还把皇额娘搭进去才劝降了洪承畴(这个我是不信的)。你一个在乡的富家翁,年过半百,衣食无忧,为什么还主动投献,去趟这趟浑水?想不通。投桃报李,大清朝送来的李子是礼部右侍郎(从二品),差不多文广新局、统战、宣传、教育部副部长吧。话说回来,孙之獬比洪承畴辈从气节上来说还好听点:洪是从明臣到清臣,叛徒一个。孙之獬是从明臣到百姓再到清臣,等于多年寡妇改嫁,年轻人少说风凉话,我熬得容易嘛我。

问题是历史还记下了这么小小的一笔:

铨降后与之獬、若琳皆先薙发,之獬家男妇并改满装。

--《清史稿.冯铨传》

剃发易服,用行为艺术的形式来表白爱情这种小事,在孙之獬本传里不提,倒是在同事的传记里随笔带了一下。这三位是汉人在新朝廷里与时俱进、改革开放的先进人物,其中,孙之獬同志的事迹犹为突出,不但自己搞,还动员家属一起搞,满族人表示我服了你们汉族人了,(真够贱的)。不过我们还是表示欢迎啊,鼓掌鼓掌!

我真是想不明白,这老爷子脑子进水了?节操真是碎了一地。那个当年在泰山之巅想要“倦听松风,饥嗅松香”的古淄龙拂父哪儿去了?是人心变化了还是世界颠覆了?想到了汪精卫。少年时意气风发行刺摄政王,狱中写下“慷慨歌燕市,从容做楚囚;引刀成一快,不负少年头。”中年之际,在与蒋氏的权斗中竟不惜引入外敌挣个汉奸高帽。比较下来,孙之獬与汪精卫真是有些神似。

上面还是个人节操问题,后面的事情就不好玩了。顺治二年(1645年)六月,清政府在攻下南京后,宣布在全国范围内强制推行剃发易服政策。由此引发的全国性的特别是长江下游一带的汉民反抗及随之而来的残酷镇压,造成大量汉民死亡。江阴十日、嘉定三屠就是发生在这个阶段。这一番折腾下来,有骨气的汉人都被杀光了,活着的都是顺民了。几千年汉家衣冠自此而绝,汉族成了唯一没有民族服装的民族,要追想汉家衣冠的风采,只有从韩服、和服中去领略一二了。还好,满族人留下来方块文字没有一并禁掉,让我们这些铁蹄下顺民的后代,还能从历史的故纸堆里,搜找出文天祥、史可法这些民族英雄的事迹,才知道这个民族曾经还是有些骨气的。

有人说,这场祸事,缘起于孙之獬的上书请求。因为此事不见于正史(《清史稿》、《清史列传》)而见于民间笔记,所以说起来也是众说纷纭,底气不足。我也来论证论证。

此议初见文献:

明末清初江苏太仓人王家祯《研堂见闻杂记》曰:我朝之初入中国也,衣冠一仍汉制。……有山东进士孙之獬阴为计,首剃发迎降,以冀独得欢心。乃归满班,则满人以其为汉人也,不受;归汉班,则汉以其为满饰也,不容。于是羞愤上疏,大略谓:“陛下平定中国,万里鼎新,而衣冠束发之制,独存汉旧,此乃陛下从中国,非中国从陛下也。”于是削发令下。而中原之民无不人人思挺螳臂,拒蛙斗,处处蜂起,江南百万生灵,尽膏野草,皆之獬一言激之也。原其心,止起于贪慕富贵,一念无耻,遂酿荼毒无穷之祸。

又:浙江海宁人谈迁《北游录》记述了他1653年到1656年去北京期间的经历见闻,其中说:

甲申五月三日。摄政王入京。下令辫发。六月。许官民服发如故。乙酉六月淄川孙之獬、李若琳各上章请辫发如国俗。之獬言臣妻女并辫发。遂拜兵部右侍郎。

谈迁同志还说孙之獬投降过李自成:

甲申降李自成。起官翰林院。胥吏窃语。孙厉声曰。我亲未葬。子又穉。不得已为此。

真是生动活泼,有鼻子有眼。但这个真是有点扯,孙之獬从淄川跑到北京投靠一个流寇?谈迁同志自诩遗民,六十多岁还搞北漂这些年轻人玩的玩意,爱国损友们酒酣耳热之际,说些十年前的旧事,有点影子差不多吧。

还有个重要人物:江苏昆山人顾炎武。当孙之獬被谢迁农民军残害后,兴高采烈写下了《淄川行》:

张伯松,巧为奏,大纛高牙拥前后。

罢将印,归里中,东国有兵鼓蓬蓬。

鼓蓬蓬,旗猎猎,淄川城下围三匝。

围三匝,开城门,取汝一头谢元元。

诗解:张伯松即张竦,王莽时人。叔伯兄弟里有人反王莽失败。作为叔伯兄弟,张竦同志自感不安,就跑到王莽那里请罪,王莽不株连他。他回来就写了篇奏章这个拍啊,王莽一看,够贱有前途,封你个淑德侯。

顾诗取张伯松巧言悦上获取爵禄之意。说明“取汝一头谢元元”和“巧为奏”是密切关联的。为什么听说杀了你头我那么高兴?是因为你的奏章水平高,哄的满族人杀我江左多少万不愿剃发的百姓!

以上三人,都是明末清初江南人士,与孙之獬同时代,对剃发之祸耳闻目睹,有切肤之痛。他们三人的言论,起码证明在当时民间已基本共识性地认为是孙之獬的上书直接引发了这场祸事。加之孙之獬领先剃发易服,还有他礼部侍郎的职责所系,上书推动剃发一事基本是可以推知的。至于死那么多人,或许是他未曾想到的,更未曾想到的是,他算是永远活在汉民族心中了。白铁无辜铸佞臣,活该。

再后面其实不那么重要了。他加兵部尚书去江西招抚,招抚成功却被人搞来搞去功变成了过,结果又是一个开除回家。这是顺治三年(1646年)的事,这一年孙之獬55岁。其实,这个结局早就定好了。想你剃发满服站朝,“乃归满班,则满人以其为汉人也,不受;归汉班,则汉以其为满饰也,不容。”谁都不待见,恨不能踹死你呢,你太先进了。真是那句话叫:你现在流的泪,都是你当年脑子进的水。

写到这里,我真的是感慨命运啊。一环扣着一环,有时候是如此紧密,前面那一环如果不是那个扣法,后面的环是不是就是另个模样?

顺治丁亥,巨贼谢迁哨聚,东山邑令延公入城守,复值禁弓矢器械之议起,虽未奉旨,而地方已先行追夺,乃率众以白挺御侮焉。至六月十三日,贼已伏,有内应夜半垂绳而上城,遂溃。公闻变,率家人为战计,力不敌,乃退入私第,衣冠拜阙,束帛悬梁,未尽间,贼众蜂涌入宅,解系拥至衙,甘言相诱。公以大义责其受抚,贼不听,遂请死,骂不绝口。贼怒,不即杀,使其腹党绊羁一室中,不食者五日,气益壮,贼愈怒,乃加以非刑拷,苦死而复苏,气益壮,贼愈怒,乃缚其四孙男兰滋、兰藂、兰薮、兰蔼于面前,加刃于颈以迫胁,公不为动,骂益厉。贼愈怒甚,至以针线穿缝两唇,祖孙五人同时饮刃死。惨哉!六月二十二日申酉间事也。公生平节槩如此。至德惠及人恩抚孤侄,赡养庶妹,周族人之婚葬,恤朋友之老孤,遗迹难以更仆数云。同时男琰龄妻袁氏,率两女赴井死,详载别传。

--《淄川县志•卷六•文学•孙之獬》

顺治四年(1647年),孙之獬被开除回淄川老家的第二年,谢迁义军围攻淄川。孙之獬帮助守城,失败被杀,家中子女男四人女三人同时遇难。其中四个孙子是在他面前一个一个杀掉的,孙之獬大骂不止,被缝嘴,肢解而死,享年周岁56岁。

这个时候的孙之獬,再一次展现了其倔强刚烈的性格,与争毁《要典》时虽千万人吾往矣的气概颇有神似。“北极朝庭终不改,西山寇盗莫相侵”,官之与贼,在这般高级知识分子眼里还是很清晰的。寇就是寇,豁上全家死我也不拿正眼瞧你们。

另:有传谢迁义军深恨其无耻,用锥子遍刺其身,插上头发,恨声不绝地骂道:“我为汝种发!”这个源头也是出自谈迁《北游录》:

(之獬)为土寇所执。土寇詈之曰。尔贪一官。编天下人之发。我当种尔发。锥其颠。插发数茎。惨死。

谈迁还说孙之獬投了李自成呢,这种北漂老头,在孙之獬死去十余年后,在北京的小酒馆里,段子手们互相交流,骂起汉奸来真是痛快淋漓啊,听听就好。

接下来是朝廷议恤:

山东巡抚张儒秀为请恤,下吏部核议。侍郎陈名夏、金之俊谓之獬抗贼遇害,应复原衔,循例予恤;侍郎马光辉、启心郎宁古哩谓之獬既革职为民,不应予恤。得旨,陈名夏、金之俊议恤非例,不准行。

--《清史列传•贰臣传•孙之獬传》

他奶奶的,满族人太不厚道了,孙之獬说到底是为了你朝廷守着这淄川城。全家给祸害成这样,连个说法都不给。话说回来,易服邀宠这事儿做得太过了,被拍的那个也起鸡皮疙瘩,真是够瘆人的。我想静静,离我远点。孙之獬算是白这么轰轰烈烈死过一回了,估计地下有知,也是咬牙切齿:WHY?

这让我想起顾炎武的国家天下之辩:

保国者,其君其臣,肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。

朝代更迭,君君臣臣,老百姓过自己日子,你们爱怎么折腾怎么折腾;天下兴亡,涉及到每个人,匹夫亦有责也。这里天下的概念,差不多就是今天所谓文化、文明的概念,文化被外来者打断了脊梁,每个人都要起来反抗。

孙之獬的头脑里有国家(朝代)无天下(文明),所作所为,令人齿冷,即使在满族人眼里也是笑话一个。你死了?OK。

还没完事,羞辱继续。乾隆皇帝在乾隆41年提出编纂《贰臣传》,他发布御旨说:(对投降汉臣)“于应入《贰臣传》诸人,详加考核,分为甲乙二编,俾优者瑕瑜不掩,劣者斧钺凛然。”贰臣里还分个甲乙,孙之獬传列于《贰臣传》乙编,也就是“劣者斧钺凛然”的那种。

作者: 姑妄言斋

内容页尾部广告

-

上一条:布袋鸡,整鸡出骨如何解剖!

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号