微信扫一扫

内容页通栏

博山菜的奠基人是谁?

1、历史

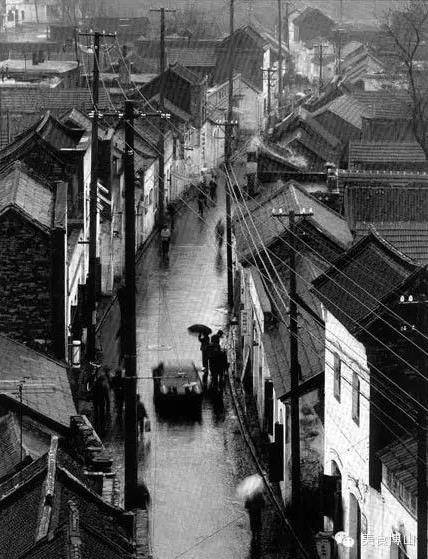

博山,古称颜神。据《金史·九域志》载:“淄川,镇三:金岭、张店、颜神店”,说明金代此地属淄川县,称“颜神店”。当蒙古人尚未建立元朝的前至元二年(1265年),蒙古人已实际控制了华北、中原一带原金国的地盘。在其对南宋用兵的同时,即在此地置颜神镇,归属益都县管辖,“颜神镇”之名自此始。而设县则是在颜神镇的乡耆士绅及广大民众,经几代人长达近二百年的酝酿和不懈的争取,才得以实现。据民国26年(1937年)成文出版社出版的《山东省续修博山县志》记载:博山旧为益都之颜神镇自清雍正间改设县治并割淄川莱芜两县地以属之……。

另据国家图书馆馆藏的1666年刊印的《颜山杂记》和1670年刊印的《颜神镇志》记载,早在明末清初,博山就是山东最早的古镇之一,而《颜神镇志》是中国最早的镇志,当年山东虽然有众多的古镇,但只有颜神、景芝、张秋有古镇志,因此,三镇被有的史家称为“山东三大古镇”。

据此可以得知,当年的颜神(今博山)一定是市场繁荣,人们生活富足安定,不然文人们怎会有闲情逸致来撰写一个镇的历史呢。要知道,我们的历史传统是国家编史,府州县修志,乡镇村志很少而且出现很晚。正因为有了这样一批优秀的文人,在博山建县六七十年前就有了《颜神镇志》和具有志书特征的《颜山杂记》,才使得博山历史记载向上溯及了百多年,使得我们对清初以及明朝的博山有了比较全面的了解。

2、起源

首先,餐饮烹饪离不开火,丰富的煤炭资源为大厨们煎炒烹炸提供了良好的物质基础;

其次,南来北往的商贾买卖过程中少不了迎来送往、推杯换盏,一大批食客、美食家也为老博山菜和宴席规制的形成,做出了巨大的贡献。

三,一大批有影响的历史名人,诸如孙廷铨等从宫廷带回了菜谱和理念,使的博山菜既有鲁菜的传统风味又具宫廷、官府之霸气。

四、当年聪明灵秀、勤奋好学的博山厨师,把在北京、济南学到的厨艺带回家乡,引进名馆大菜,改造创新原有的宴席规制,形成了具有百年历史的老博山“四四席”,直到今天仍然受到广大消费者的欢迎和专家的关注。

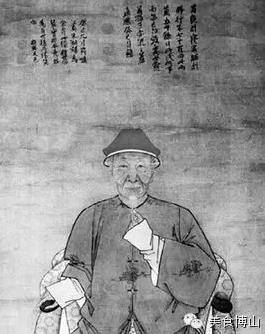

说到博山菜的成长与发展不得不说说孙廷铨,孙廷铨,生于1613年,卒于1674年,淄博博山人,明崇祯十二年考中举人,翌年中进士后担任兵部尚书、户部尚书、吏部尚书等职,身处国老地位,声望显赫,故人称孙国老。

康熙元年任内秘书院大书士,不久告病还乡,闭门谢客,蜗居家中,焚香著书,写成《颜神杂记》,留传后世。还有传说,当年,孙国老还乡时,将皇帝御膳房的菜谱带回,并结合博山当地菜料和人们的口味,进行了精心改造,遂成今日之“博山菜”之精髓。

-

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

三公里派出所对面

域城镇0㎡| 4室2厅 0元 面议 -

龙泽园社区

城西64㎡| 2室1厅 350元 面议 -

西寨小区

城西140㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

白塔医院小区

白塔镇85㎡| 3室1厅 800元 面议 -

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

亭园小区

域城镇74㎡| 2室1厅 650元 面议 -

泰和花园(中心路)

城西97㎡| 3室1厅 900元 面议 -

英雄路金色港湾小区

城西88.9㎡| 2室2厅 0元 面议 -

大辛庄农行宿舍

城西106㎡| 3室2厅 800元 面议 -

博山数字经济产业园

域城镇100㎡| 1室1厅 100元 面议 -

润泽园小区

夏家庄镇0㎡| 2室2厅 500元 面议

-

税务街小区

城西69㎡| 2室2厅 21万 面议 -

新博园

山头88.47㎡| 3室1厅 28万 面议 -

团山小苑

山头60.38㎡| 2室1厅 13.6万 面议 -

城东新建四路

城东78㎡| 2室1厅 22.8万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

鼓浪屿东苑

城东106㎡| 3室2厅 46万 面议 -

钢厂宿舍

城西70㎡| 2室2厅 16万 面议 -

新泰山花园

城西58㎡| 2室1厅 14万 面议 -

西冶街小区(南片)

城西0㎡| 2室1厅 20万 面议 -

峨眉新村社区

城东60㎡| 2室1厅 0万 面议 -

山城明珠

城西145.89㎡| 3室2厅 85万 面议

内容页尾部广告

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号