微信扫一扫

内容页通栏

池上村庄系列之四十一——池埠

池埠

池埠位于池上镇政府驻地东池东南7公里。地处南坪之阴,倚山傍水。共134户,490人。耕地415亩,主产玉米。林业发展较快。

《崔氏世谱》载:“吾崔氏始祖讳汝正,自大元开国,祖居莱邑城北石马庄……十二世兴祖住匙蒲庄。”清康熙九年(1670年)《颜神镇志》、清乾隆十八年(1753年)《博山县志》,均载有“匙蒲庄”的村名。据此,崔氏当于明嘉靖年间在此定居。

据村中老人讲,相传早年村东有一片涝洼地带,地中有一较大的水池呈匙子状,遍地蒲草丛生,故村名为“匙蒲”。后演变为“池埠”。

池埠的南坪即人们常说的北坪——从南十村看,坪山在北,故称北坪。北坪极顶玉蟾峰(大蛤蟆崮堆)海拔857米。蛤蟆崮堆等诸附属山头自西向东,然后环北坪一圈。北坪是鲁山国家森林公园七大景区之一,在鲁山东北方向,被人们称为“山上之山、天上之天”。自鲁山主峰至北坪,直线距离10千米,沿盘山路前往足有35千米。北坪山植被茂密,自下而上多桃树、板栗、山楂、樱桃、松树、麻栎、落叶松、水杉、刺槐等树木,森林覆盖率达97%以上。如鲁山一样,北坪也是元明清三朝的养马场。景区中心,大面积的水杉林、竹林与镶嵌在陡崖深涧中的北坪双湖似飞龙之睛,让北坪顿显江南秀色,因而北坪又有“小江南”之称。北坪新栽的云杉、冷杉、沙木、银杏、玉兰等树木生长旺盛。其中的冷杉、水杉堪称淄博之最。北坪山环境优美,既无污染,又无干扰,犹如世外桃源。

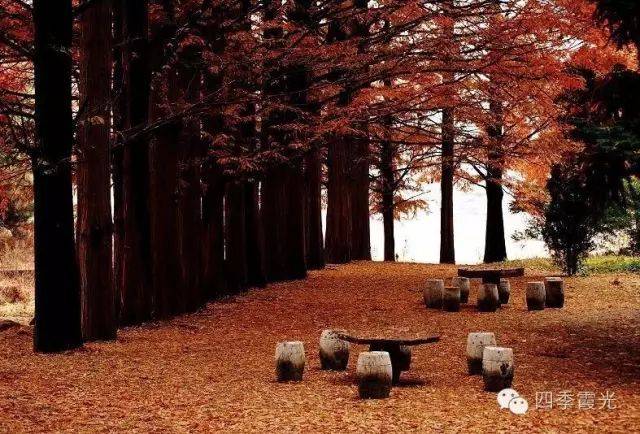

水杉林处于双湖之上比较宽阔的山谷口,是北坪的精华所在。1976年,鲁山林场在这里试种两排珍贵的稀有树种水杉。水杉是落叶乔木,中国独有的孑遗珍贵树种,第一批列为国家一级保护植物的稀有种类,有植物王国“活化石”之称。已经发现的化石表明,水杉在中生代白垩纪及新生代曾广泛分布于北半球,但在第四纪冰河期以后,属于水杉属的其他种类已经全部灭绝。而中国的川、鄂、湘边境地带因地形走向复杂,受冰川影响小,水杉得以幸存,成为旷世奇珍。几十年过去,此地种植的水杉已经长成直径80厘米,高20多米的参天大树,几十株水杉整齐排列,形成江北难得一见的水杉林。树下,有石桌石凳。林边,有二层楼房,一层是旅馆,二层是餐厅,可供游人饮食、休息或者住宿。

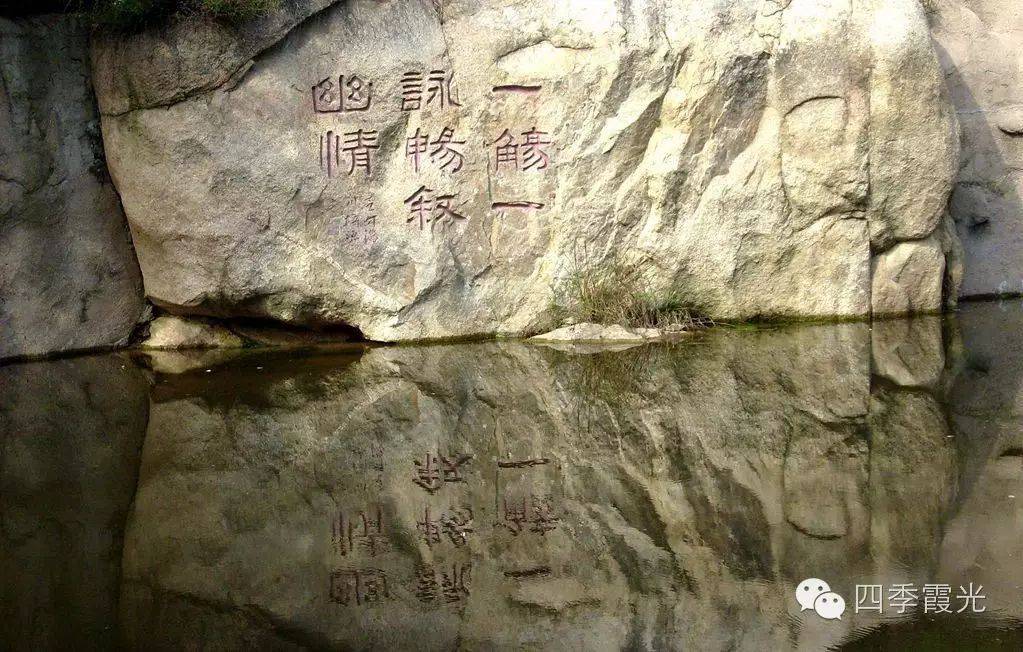

登天沟内芦苇丛生,林木遮天蔽日。在高落差的狭窄处,一条大坝矗立眼前,这是“高峡平湖”之一。登上坝顶,可以看到湛蓝的湖水尽头,还有一条大坝横亘其间,那是第二座“高峡平湖”。站在大坝上,透过狭小的山谷回望,远处的志公坪、毛公山、鲁山群峰如仙境映入眼帘。若站在高处看下去,两湖又如青山之中镶嵌的两颗明珠熠熠闪光。下湖两边,多是青松环绕,湖边有“燕点夕照”石刻;上湖两边,多有竹子、水杉、麻栎树种植。

风景秀丽处,有陈庆照、岳经一、王颜山、李梓源、王树长等淄博书法名人的“北坪记”“心经”等10多处石刻,大大增加了北坪的文化气息。

福山坐落在池埠西南。福山极像一只卧着的凤凰。相传,一只凤凰从远方飞来,又累又渴时发现一眼清泉从山间喷涌而出,凤凰从天而降,畅饮泉水,顿觉清凉,懒得飞起,化为此山。山南面是凤凰头,正对北坪“三换肩”(因此处陡峭,担柴夫下山须换三次肩方可下山,俗称“三换肩”)。离凤凰头不远处,有一清泉,就是当年凤凰饮水的地方。凤凰的左翅向东展开一直延伸到池埠村,右翅卧在嘴和脖子下面,未能展开,这就是山西面的层层石崖。其尾向北延伸与杨家村相连,其躯干就是主峰福山。人们说凤凰不落无宝之地,落则给山里人带来福气,故又名曰“福山”。

福山主峰原有一座古老的庙院,庙宇20多间。北殿是大雄宝殿,西殿是泰山奶奶殿,东殿是十大夫殿,南面是玉皇阁,各殿中均有塑像壁画。东殿塑有医圣张仲景、神医华佗、药王孙思邈等十大名医的塑像。在殿旁有一狐老师殿。传说狐老师是一位狐仙,道行高超。附近村民遇到疑难病症,都会前去求治,药到病除。若心存杂念,病人就不会好起来。

在庙院的北面原有一座无梁殿。据说,一位得道术士看出凤凰卧于此处,山下的杨家村会出治国安邦之人,于是顿生歹念,招来匠人在一夜之间盖起这座无梁殿,压住了杨家村的风水。后来,人们将无梁殿拆掉,山下的杨家村接二连三出了不少能人。如今,山后面还能隐约看到无梁殿的根基。

福山是道教基地,又是兵家必争之地。这里曾是清同治元年淄川农民起义领袖刘德培聚众起义的地方,福山也因此闻名遐迩。当时起义军曾在此屯兵驻守,杀富济贫,山下的池埠、杨家、北崖等十多个村庄,则是刘德培播下起义火种的第一个根据地。《续修博山县志》载:“复山,县东南九十里,今名福山,鲁山支阜也,上建庙宇,有石寨、古松,林木耸杂。同治元年淄川刘德培啸聚于此。”此山庙宇历经破坏,到20世纪50年代初,刘德培在墙壁上的题诗尚有十多首,可惜的是,有人仅凭记忆传下一首:“旌旗动处又催兵,鼓角轰鸣正五更。卧听满营人马喊,一钩残月挂荒城。”

刘德培坐福山,杀乡吏,求贤人,助捻军,震撼清廷,当地人民至今还流传着“刘德培坐福山——万无一失”的歇后语。

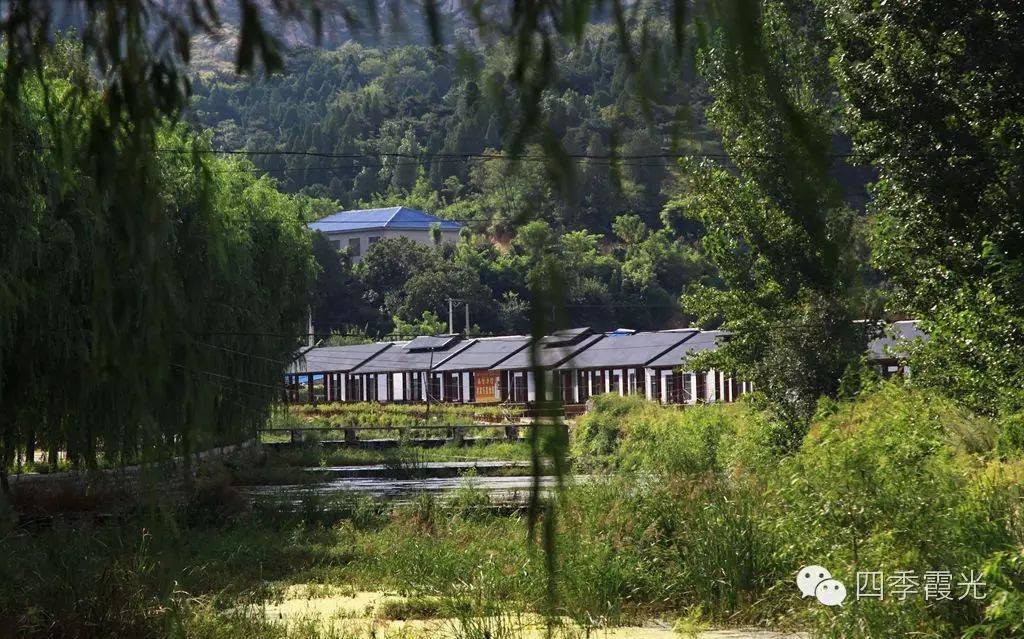

福山中学坐落在福山东面的半山腰处。1970年夏秋之交,李家公社结合教育部门提出的“社社有高中,片片有初中,村村有小学,校校有学工学农基地”的办学方针,在福山创办高中学校。福山中学(当时称农中)于1970年秋假开工,历时7年,学校建设初具规模。学校最盛时有高中班4个,初中班2个,还有“五•七班”1个,公民办教职工达24人,校外兼职教师5人。从1970年建校到1993年迁往李家乡中学新校址,福山中学历经23年,为推动山区教育事业的发展起了积极作用。如今的校舍只剩下小小的一部分,其他被当地人改建为养殖用房。 远远地,看到了池埠的木质大门。过大门,沿河的民居展现在眼前。

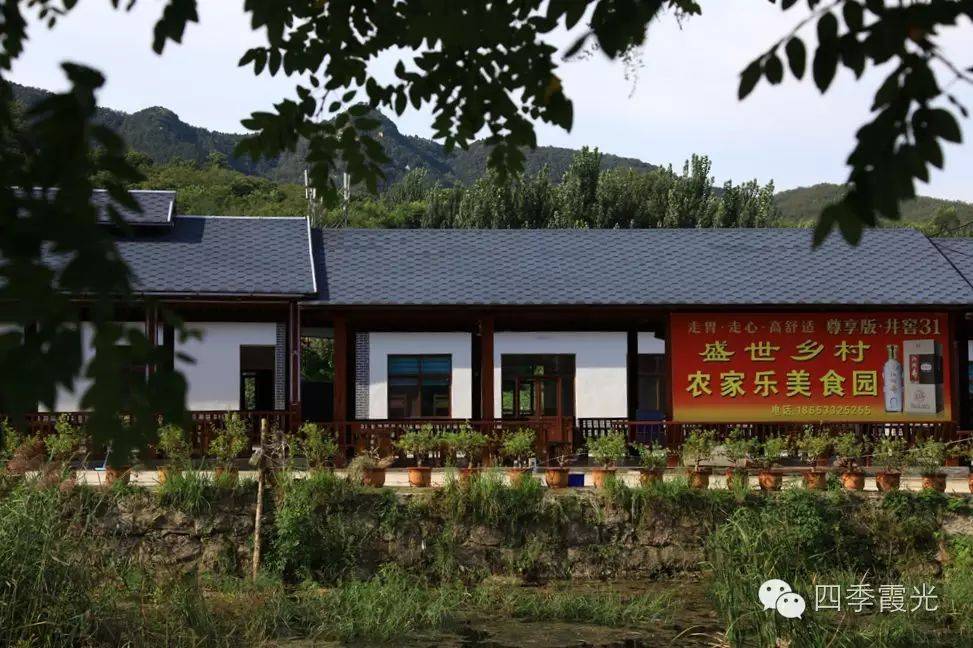

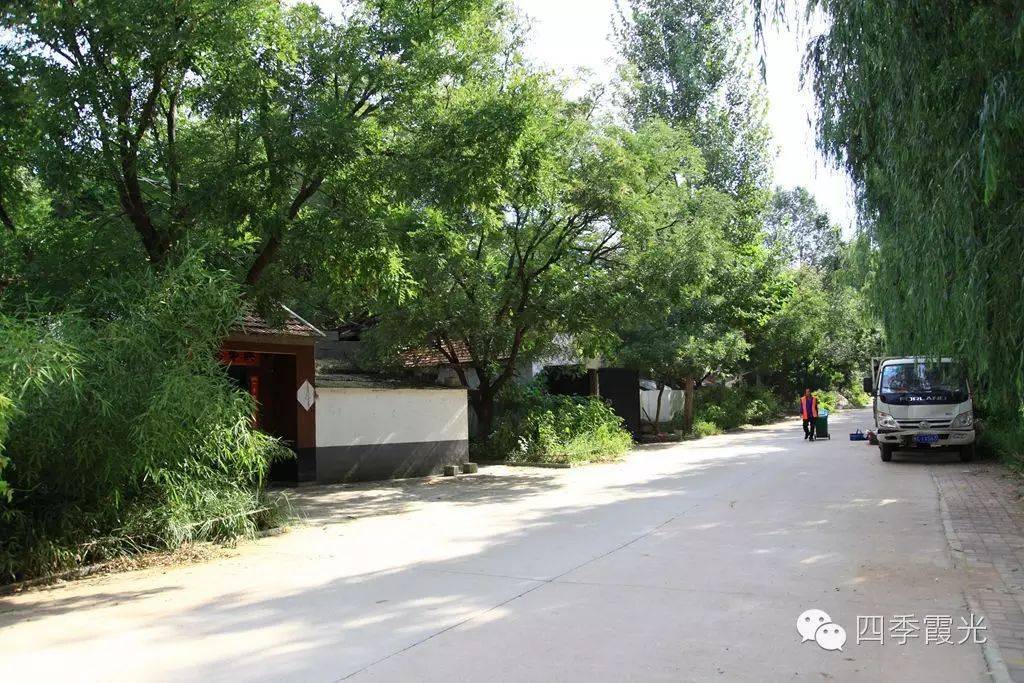

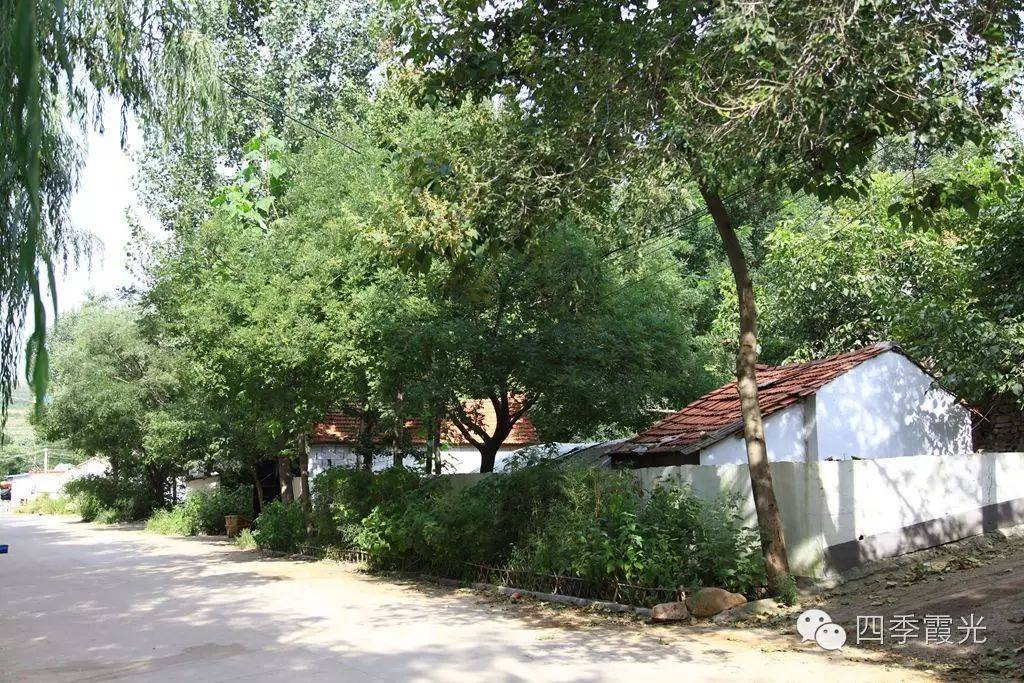

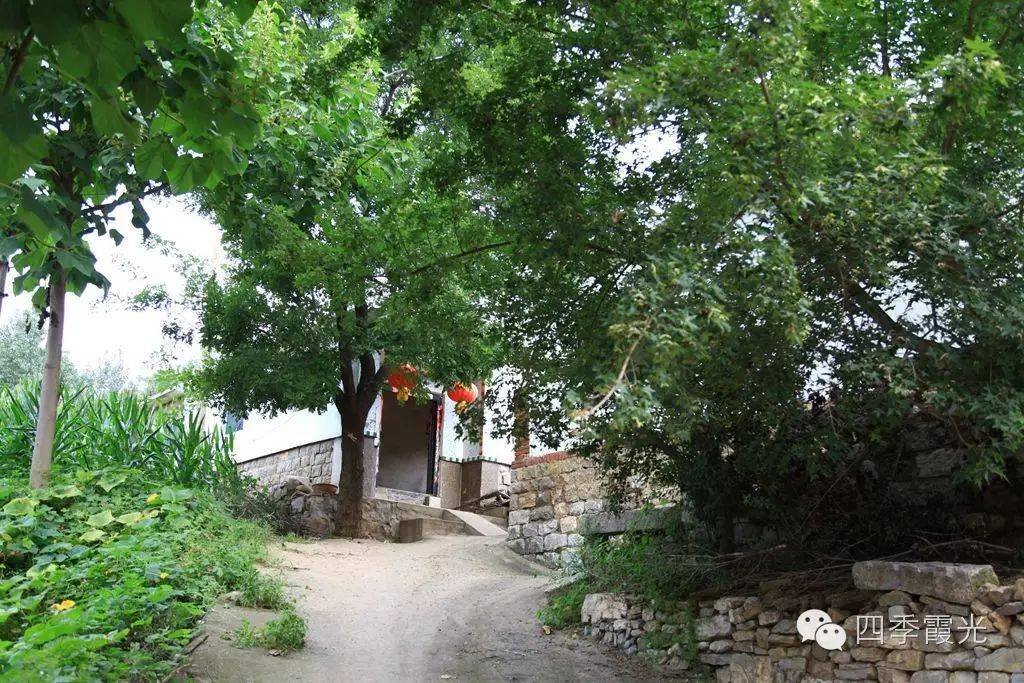

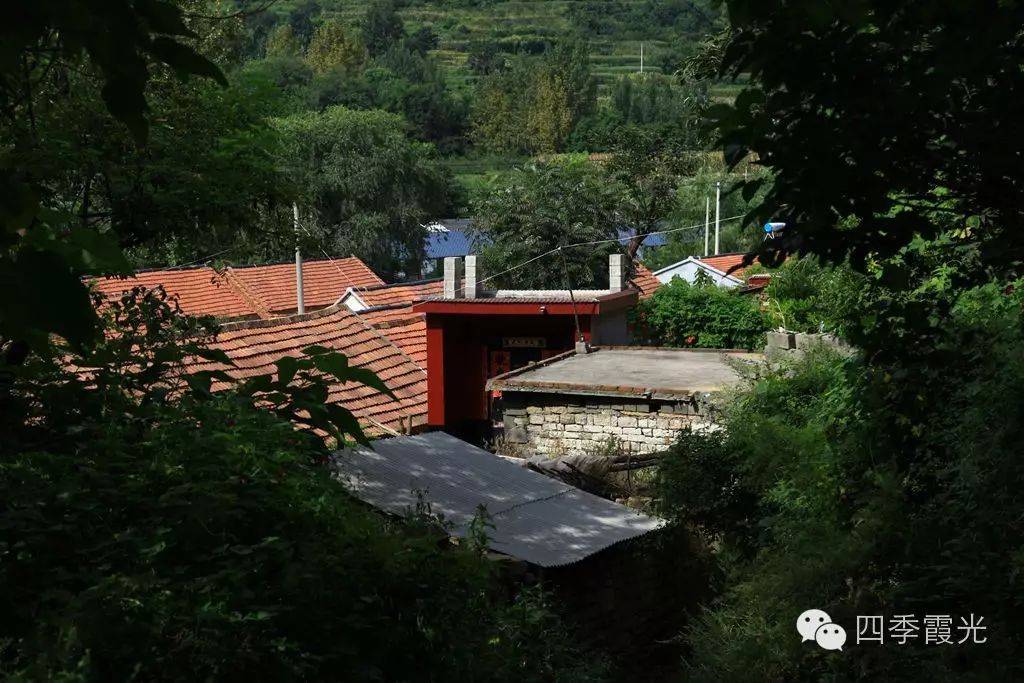

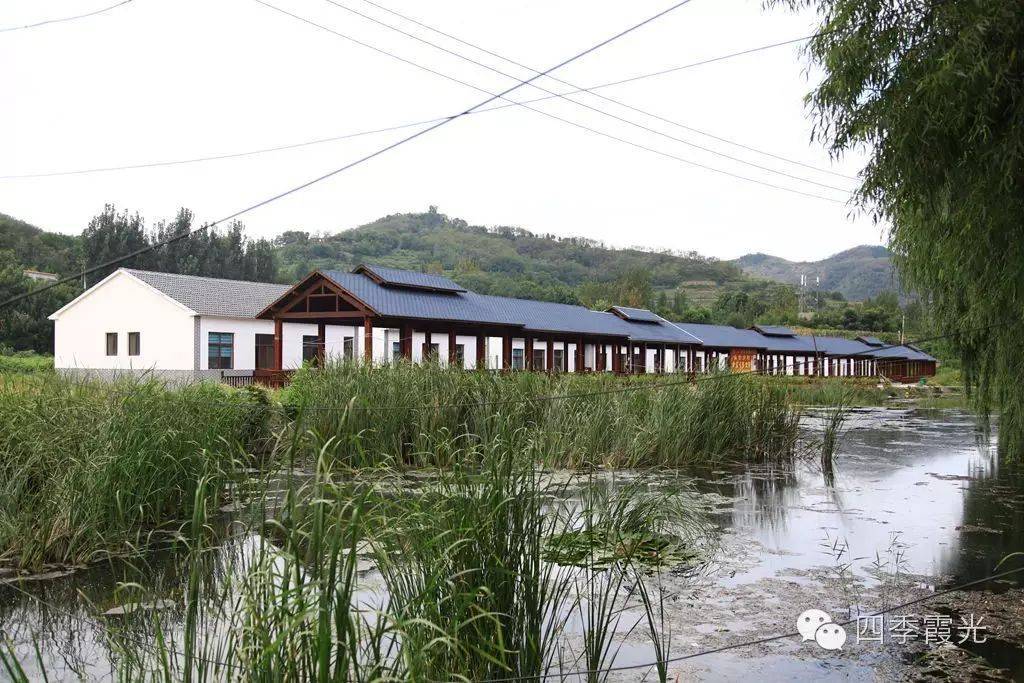

远远地,看到了池埠的木质大门。过大门,沿河的民居展现在眼前。

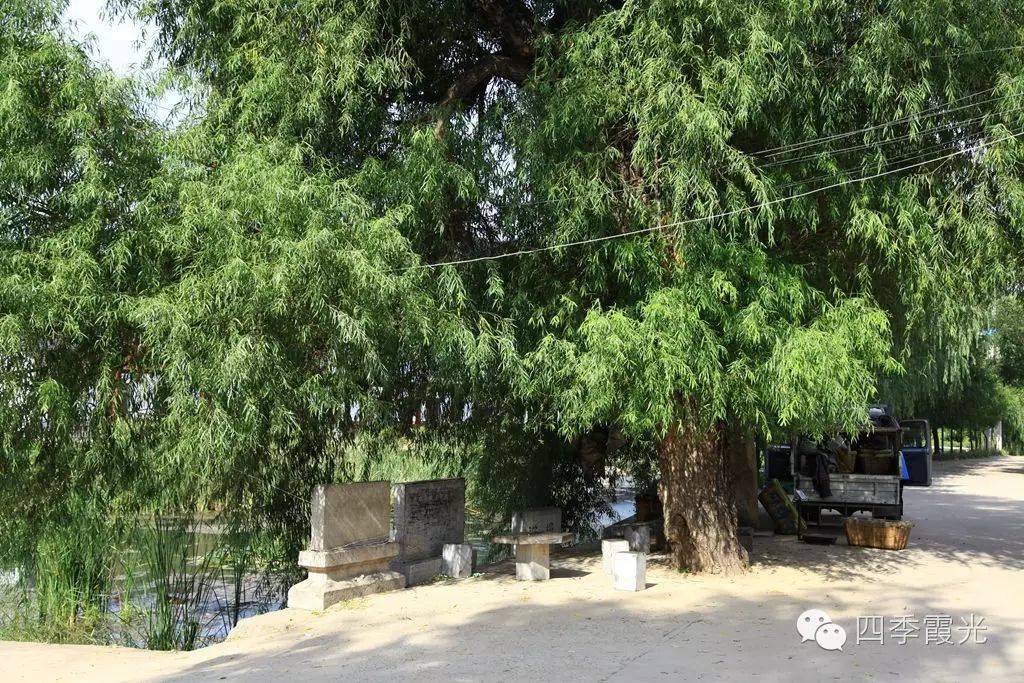

有村碑和刘德培起义纪念碑的地方是村子的中心。在这里放好车子,顺着沿河路继续往前走……

有村碑和刘德培起义纪念碑的地方是村子的中心。在这里放好车子,顺着沿河路继续往前走……

在这里,曾遇到一位村民问我:“你是记者吗?”我答:“是编外记者。但威力还是一样大的!”村民继续问:“你曝光什么东西吗?”我一听这位村民一定遇到了什么事,但我是以歌唱真善美为主题的,就回答:“我不曝光假丑恶的东西,只歌唱真善美。”他笑笑:“那怎么聘请记者曝光?”我心有戚戚,但还是说“说不清楚……”

在这里,曾遇到一位村民问我:“你是记者吗?”我答:“是编外记者。但威力还是一样大的!”村民继续问:“你曝光什么东西吗?”我一听这位村民一定遇到了什么事,但我是以歌唱真善美为主题的,就回答:“我不曝光假丑恶的东西,只歌唱真善美。”他笑笑:“那怎么聘请记者曝光?”我心有戚戚,但还是说“说不清楚……”

我懂得,面向太阳,眼前是没有阴影。但,阴影无时不在。就如眼前的路面一样,一边是阳光,一边是阴影。

至村口,折回来。

至村口,折回来。

沿着一条北上的路走走,却被这房前的佛手瓜架震撼啦。大门处,这户人家必须钻架而过,只有享受着佛手的爱抚才能回家。

沿着一条北上的路走走,却被这房前的佛手瓜架震撼啦。大门处,这户人家必须钻架而过,只有享受着佛手的爱抚才能回家。

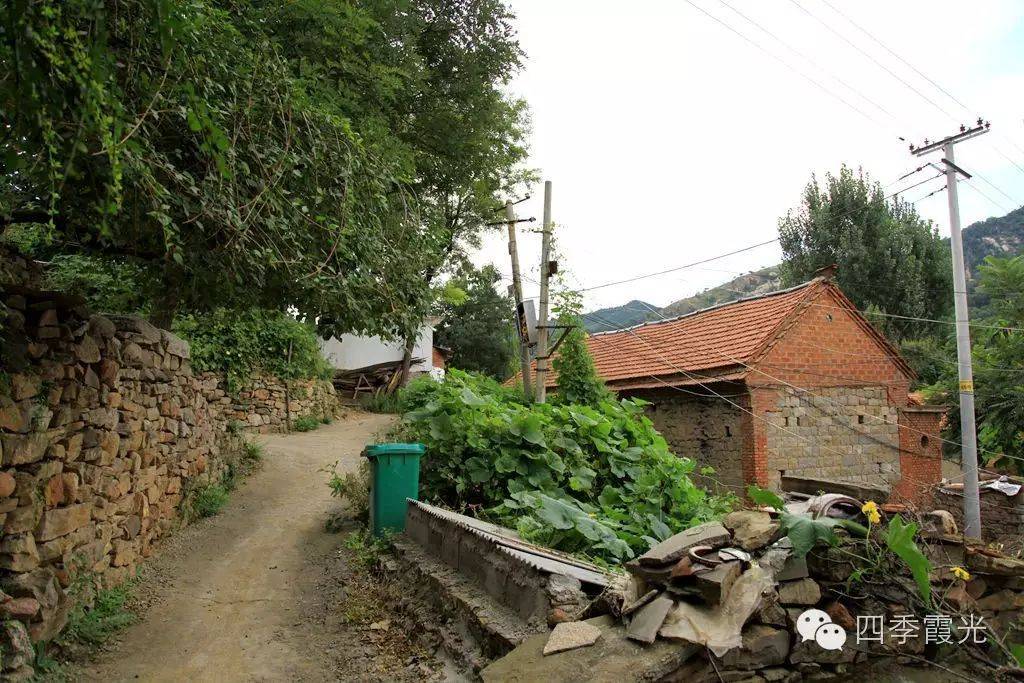

从这条路往上走,才是四通八达的。

从这条路往上走,才是四通八达的。

感觉这盘碾处环境好美。

感觉这盘碾处环境好美。

有一种感觉,池埠的花儿特别多,月季花、烧锅时花、南瓜花、牵牛花,还有菊花、韭菜花……

有一种感觉,池埠的花儿特别多,月季花、烧锅时花、南瓜花、牵牛花,还有菊花、韭菜花……

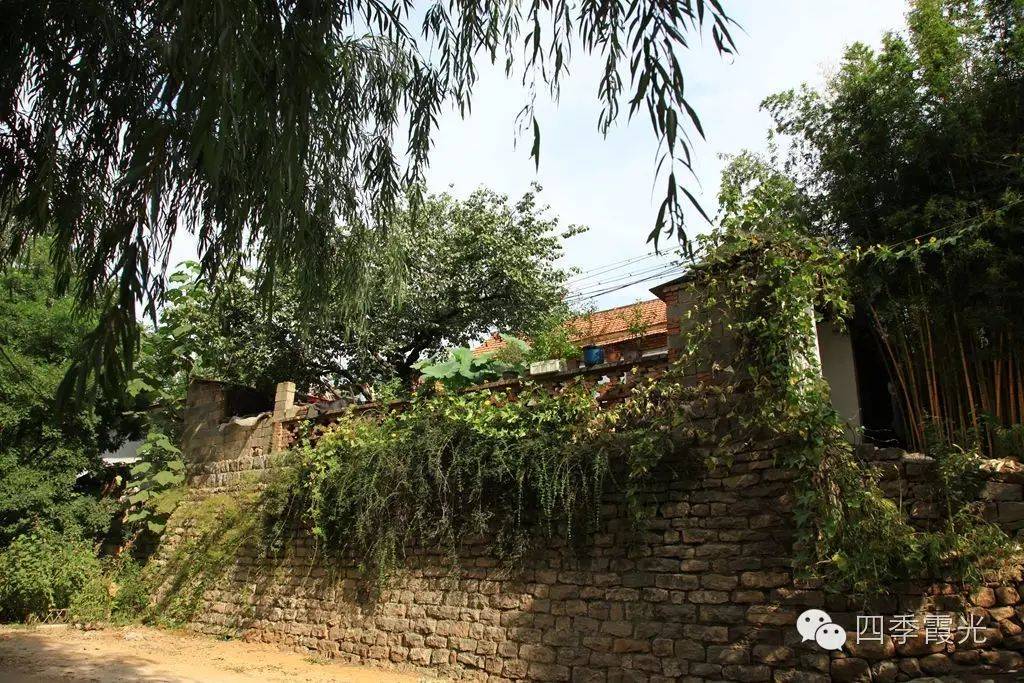

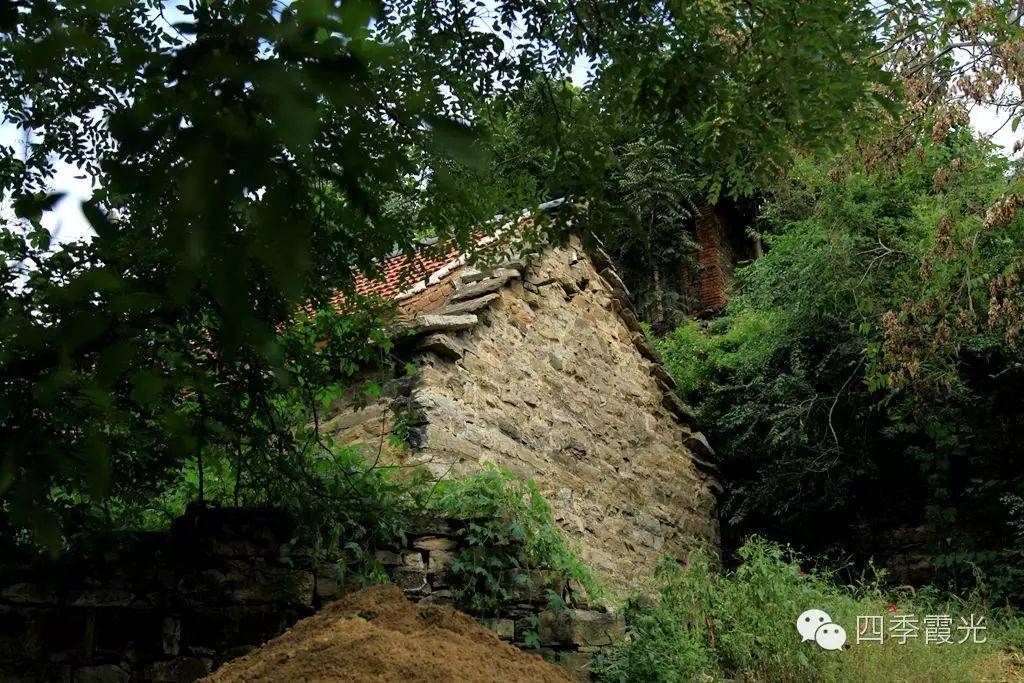

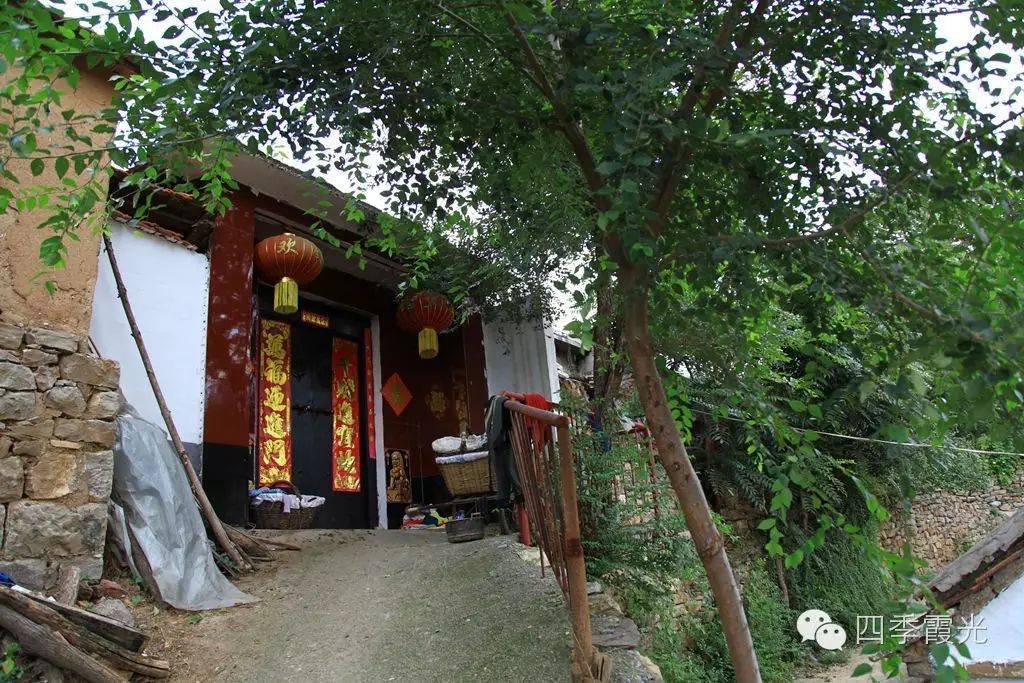

感觉这房子是池埠最古老的房子了。

感觉这房子是池埠最古老的房子了。

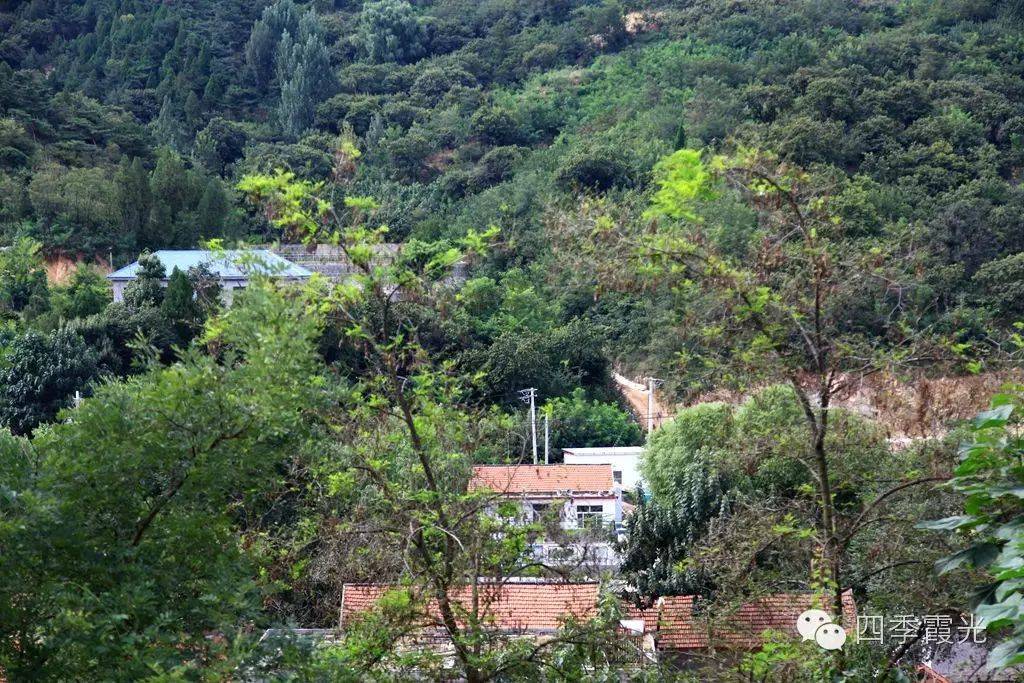

在这里,居高临下看沿河路那边。

在这里,居高临下看沿河路那边。

继续登山……

继续登山……

下山……

下山……

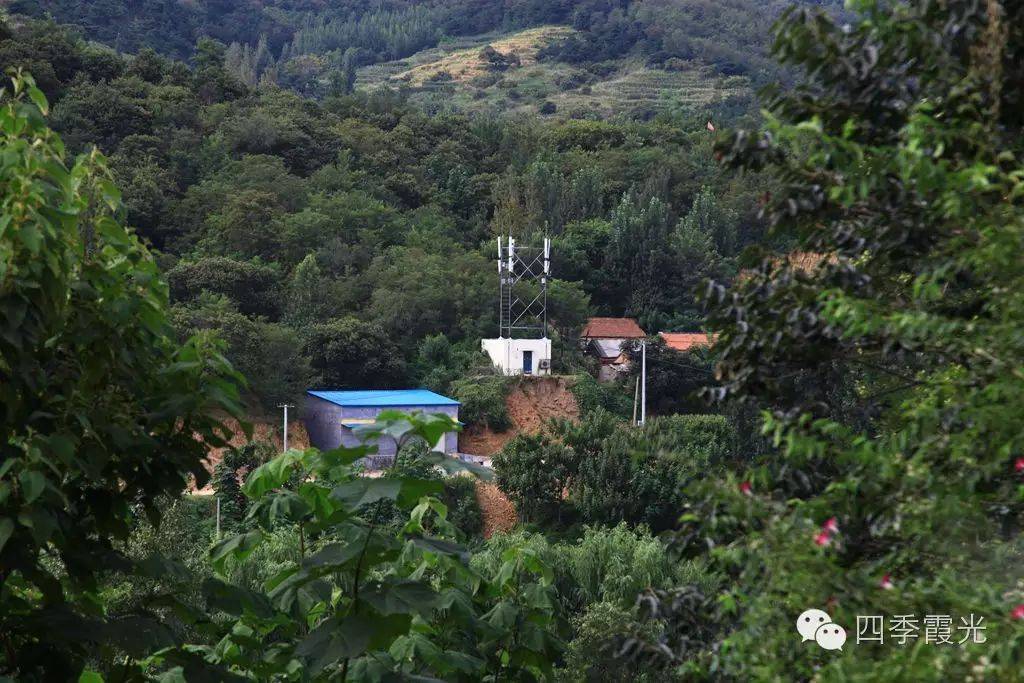

还可以远眺……

还可以远眺……

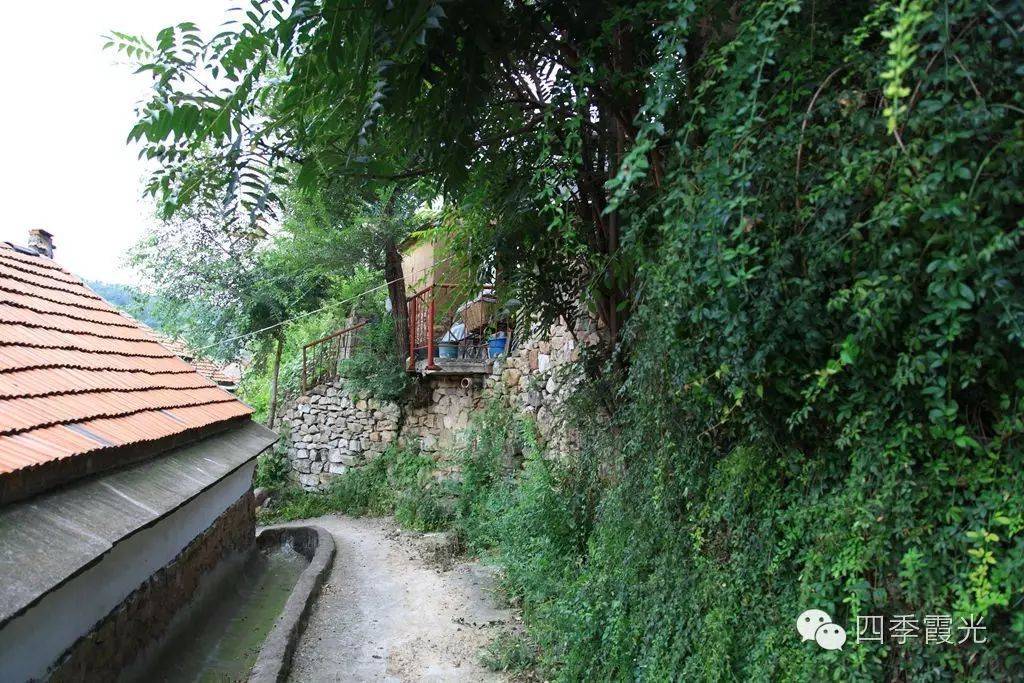

下山\西折\南折,就才来到沿河路的。

下山\西折\南折,就才来到沿河路的。

沿着这条胡同出去吧。

沿着这条胡同出去吧。

从村子中心处过桥,去南峪看看……

从村子中心处过桥,去南峪看看……

返回,也就到了说再见的时候了。

返回,也就到了说再见的时候了。

池埠人民欢迎您

内容页尾部广告

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号