微信扫一扫

内容页通栏

池上村庄系列之三十七——李家

(撰文 阚金富王永才杨霞光)

李家

李家位于池上镇政府驻地东北5公里。共138户,488人。耕地517亩,主产玉米。林业发展较快。经济树有桃、杏、山楂等。

1939年中国共产党领导的博山县抗日民主政府设此村。

《司氏墓碑》载:“吾始祖讳公,由大明初年自枣强县迁居于淄邑查王庄。因户口蕃盛,难以共耕,让祖又迁孝妇乡李家庄定居,已延至十世。”据此,明万历年间在此定居。清乾隆十八年(1753年) 《博山县志》、民国二十六年(1937年)《续修博山县志》,均载有“李家”村名。

据该村老人讲,该庄地处山溜中心,明代李姓先来定居,故名“李家庄”,后简称“李家。”

李家的旅游资源十分丰富。村内有古井、古树、博山县抗日民主政府旧址,村北有三教堂、雁门寨。

古井在中心街西头。明朝万历年间,村民在玄帝阁前东北侧开凿一眼饮水井,井深十余米,井筒用石头砌成。井水清澈、常年不干涸。据说,该井里的水源与雁门寨仙人洞相通。古人做过实验,傍晚从雁门寨仙人桥的石缝里撒下麦糠之类漂浮物,第二天早晨就能从山下古井里漂上水面。前人用绳拔水,天长日久,井沿口的石头上有多处井绳磨出的沟痕,足有两三公分深;井台上的石头也被人们踩得光滑明亮。这口古井不知养育了多少代李家庄人。

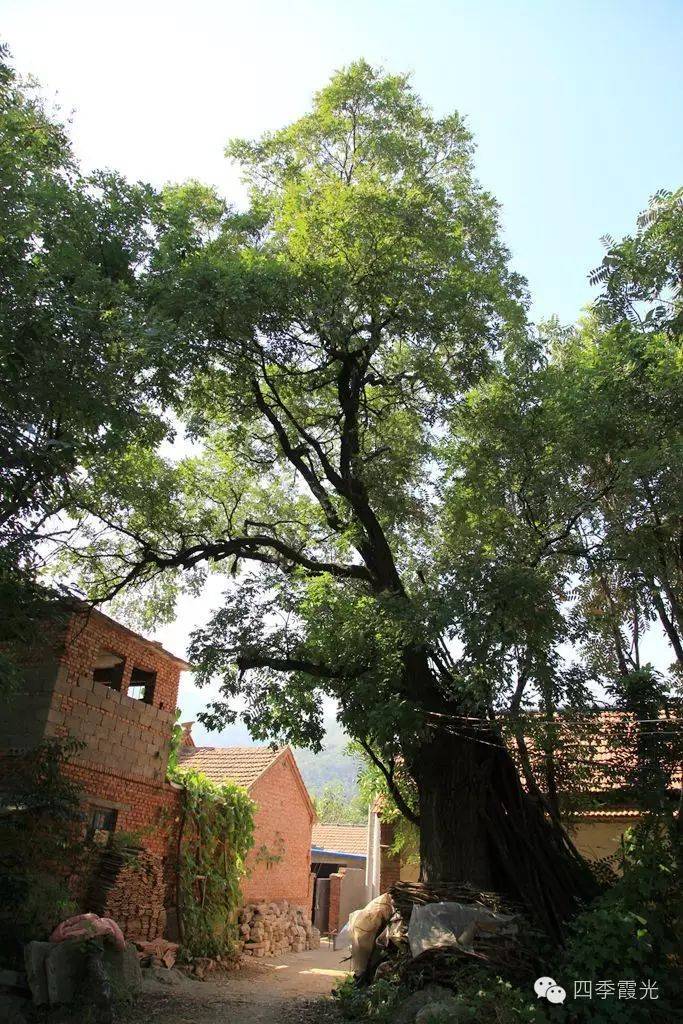

古槐树在村子西北角。明万历年间建村时栽国槐4棵。其中司家门前一棵在1947年被火烧毁,在街里“乱场”的一棵于1997年被大风刮倒,顾家门前的那棵在入社前被杀伐,如今只有村北后桥旁那棵,树干粗4米多,树高10余米,树冠20多平方米。树干中空,可见岁月沧桑。

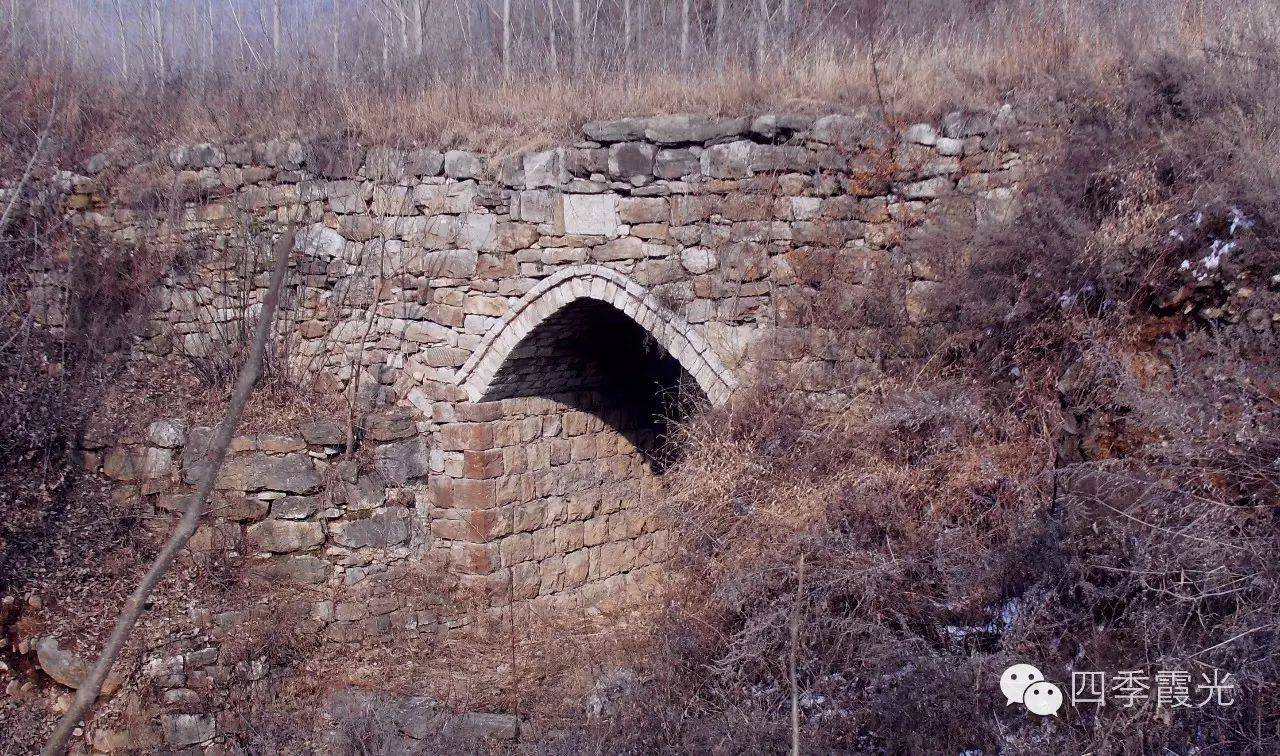

谷家桥位于村西北一里处,建于明朝(大约1628年)。该桥用石头砌成拱形碹,单孔桥。是李家、戴家两村界限,也是过去通往石臼溜各村的必经之路。1968年发大水冲毁,同年修复。

博山县抗日民主政府旧址位于村子中央。中共博山县委三县联办,于1939年9月16日,在五区李家庄正式成立博山县抗日民主政府。当时参加大会的有张敬焘、王寿卿、王子虹、左希温、阎荷亭、刘蒲村、夏新生以及来自部分乡镇的基层党员干部、开明人士等各界代表共计100余人。张敬焘为博山县抗日民主政府县长,他在会上讲话的主要内容是号召全县人民有钱出钱有粮出粮,团结一致,支援抗战,实行合理负担,改善人民生活,实行民主政治,广泛听取人民群众的意见,体现人民当家作主的权利。贯彻抗日民主统一战线政策,团结一切可以团结的力量,积极抗日,彻底打败日本侵略军。博山县抗日民主政府成立后,积极团结各界进步人士和力量,共同抗日,扩大了抗日民主战线,进一步巩固了政权,促进了博山地区抗战形势的进一步发展。

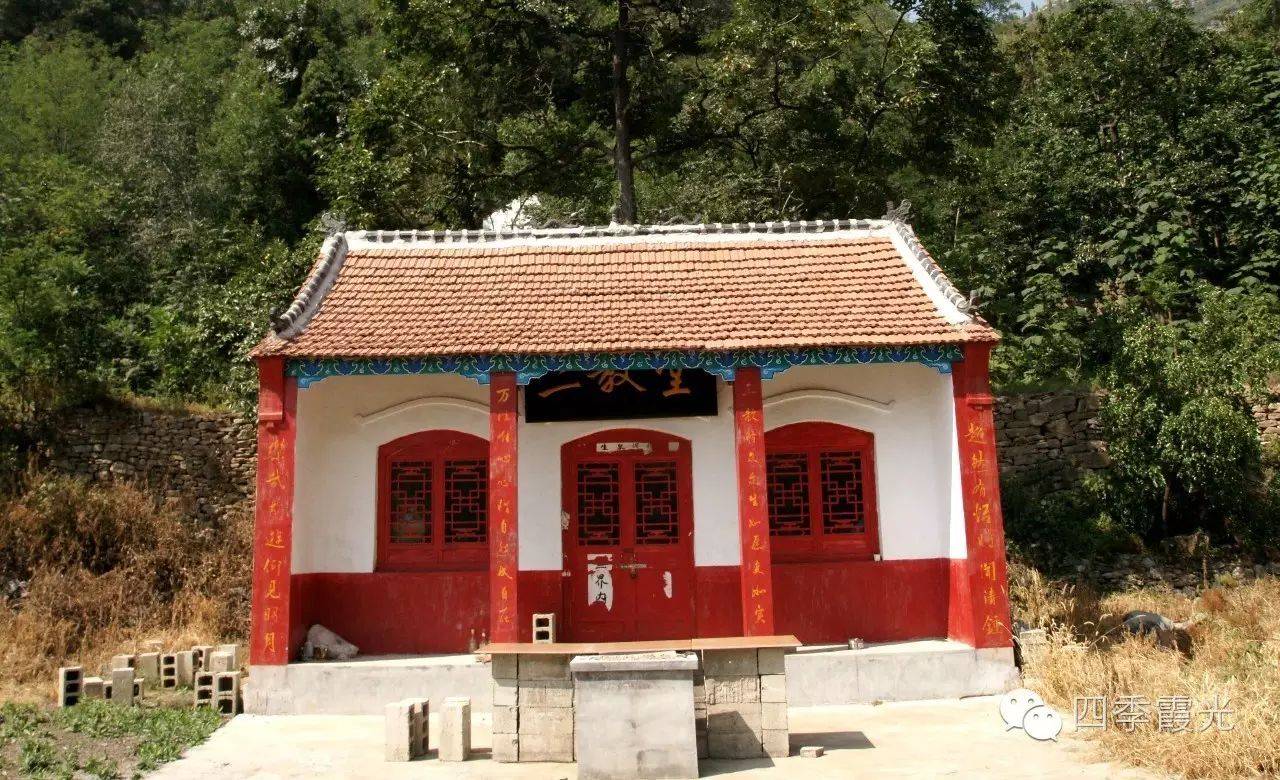

三教堂位于村北五龙山圣水峪,建于明朝(1425年)年间。有碑文记载,重修于明朝隆庆六年(1572年)。2013年8月由村民孟宪华承头第三次重修。三教堂主色调为红色,即红廊、红裙、红瓦,上有青瓦镶边。每逢农历三月三、八月二十二日有庙会。

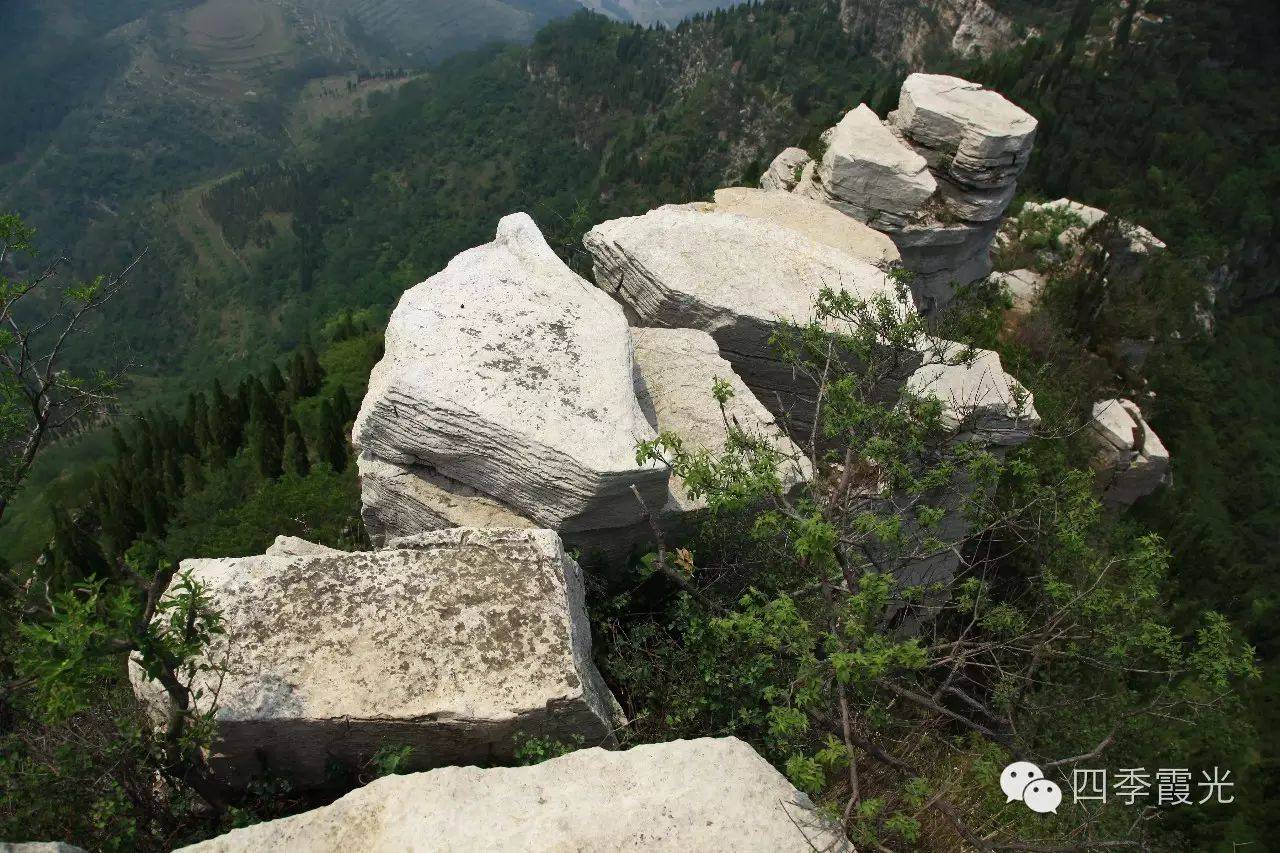

雁门寨位于李家村东北处。西与油篓寨相对,南望福山,北连蟠龙山,东为紫峪岭。主峰海拔937米,山势高峻挺拔,四面悬崖峭壁,犹如刀削。东西走向,是淄川、博山两区分界山中最高的一座。

雁门寨名称的由来,与它的山形特征相关,主峰与西面狼牙状山头之间,有一段东西长达100多米的坳口,每年秋天,南飞的雁群都在这个山口停息,继而南飞,有些年老体弱的大雁便永远留在山口,飞不起来,被关在门里,故又称雁门关。明朝隆庆六年碑称之为“掩门寨”。

当地人对山上的“掀人桥”无所不晓。在雁门寨主峰上有一条石缝,宽约两米多阴森无底,凡人无法跨越,只有“仙”才可借助一块夹在石缝中间的长石飘然而过,故称“仙人桥”。雁门寨一向以地势险要而闻名。它三面层层绝壁,仰望寨顶,犹如神柱,只有西面可沿羊肠小道通往山顶,但狭窄如脊,走在上面,如踩钢丝,狭窄处不足一米。从西边一望,陡峭的斜坡被两层悬崖绝壁截断又连接直插谷底阴森可怕,令人毛骨悚然。

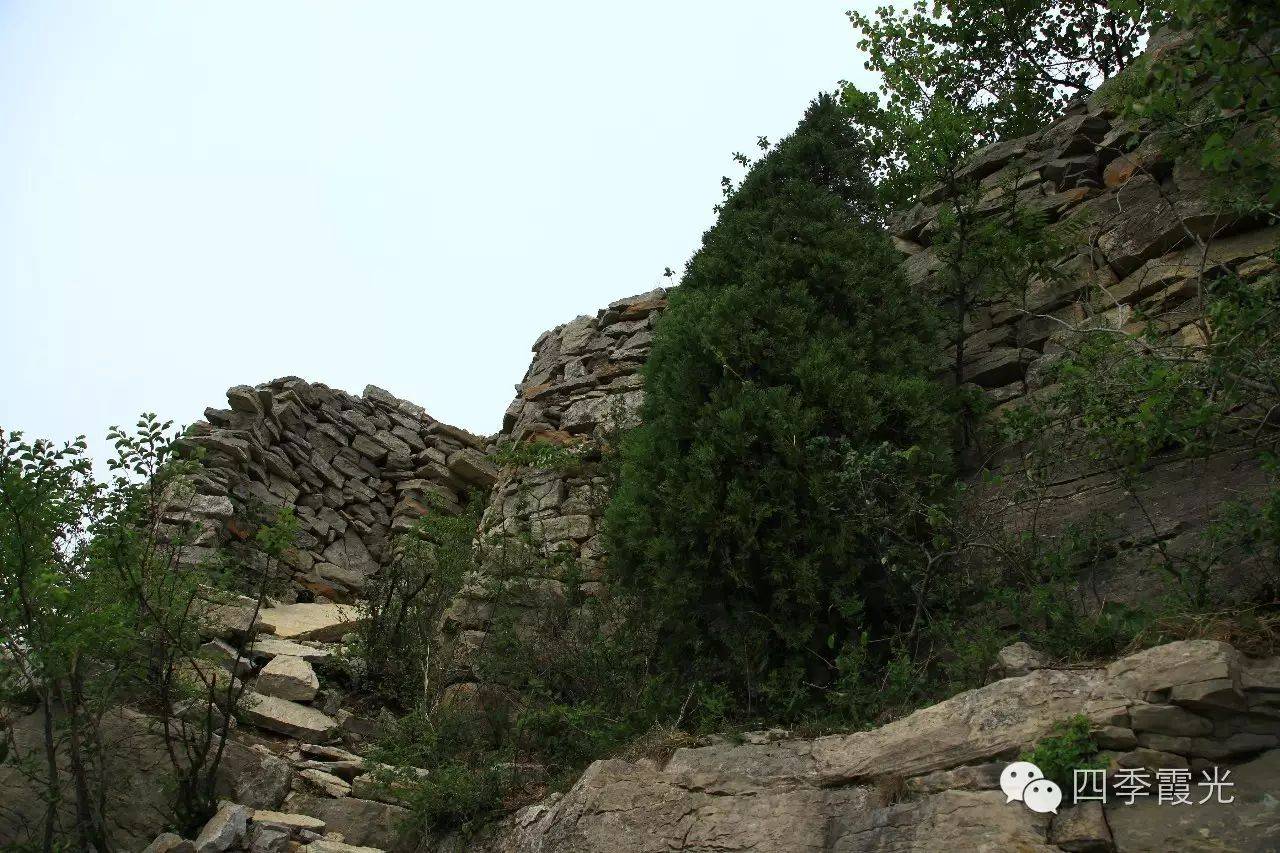

雁门寨地理位置十分重要,成为兵家必争之地。估计在春秋战国以来多次成为古战场。证据充分的是晚清捻军活动和刘德培起义。

1940年开始,伪军新编第四师乘日本侵略军向鲁南大扫荡之际,侵占博山县池冯区抗日根据地,制造无人区,分别驻池上、韩庄及峨庄等地,雁门寨就是主要制高点。1942年10月,八路军四支队在雁门寨切断伪四师从韩庄至池上的通道。伪四师师长吴化文调集3个营兵力向雁门寨发动了轮番进攻,我八路军只有16人,分守四个寨门,激战一天一夜,击退敌人三次冲锋,出色地完成了任务,于第二天拂晓安全退出山寨。

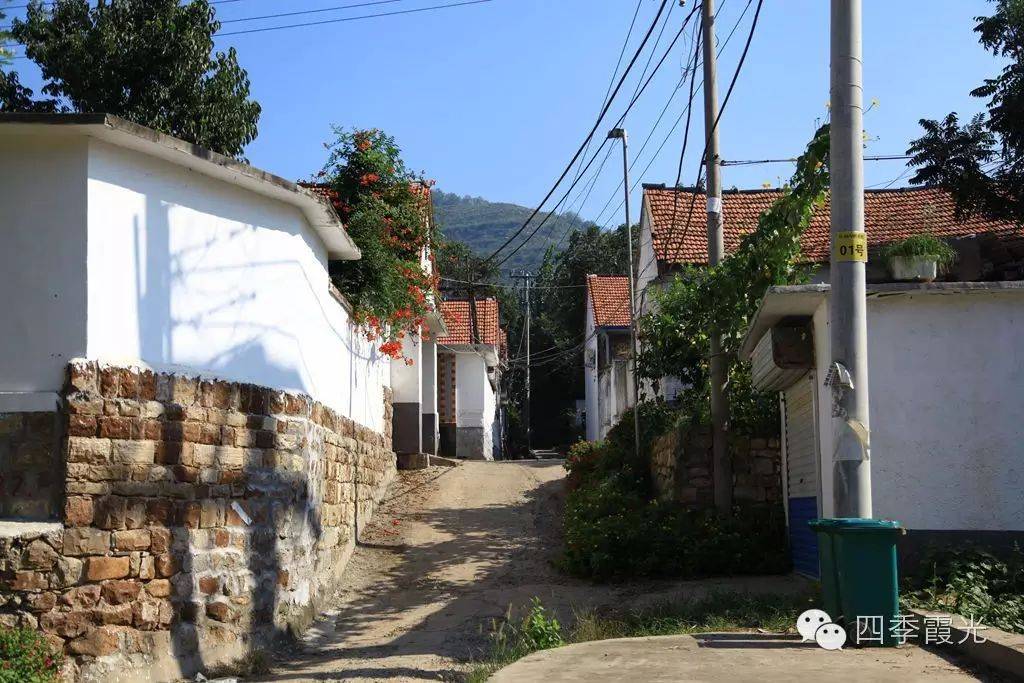

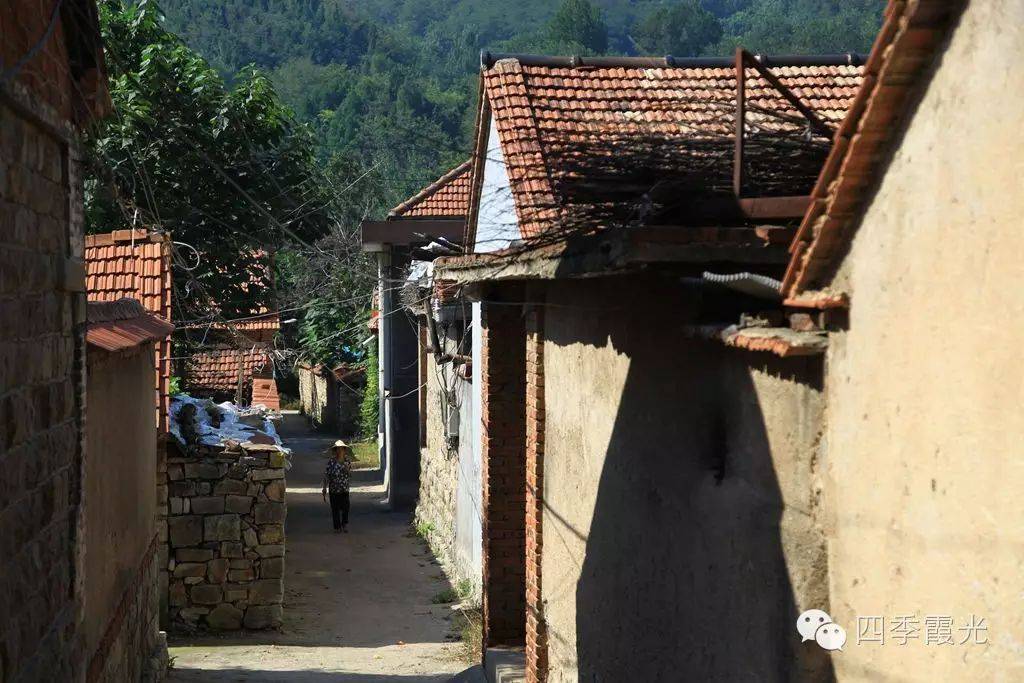

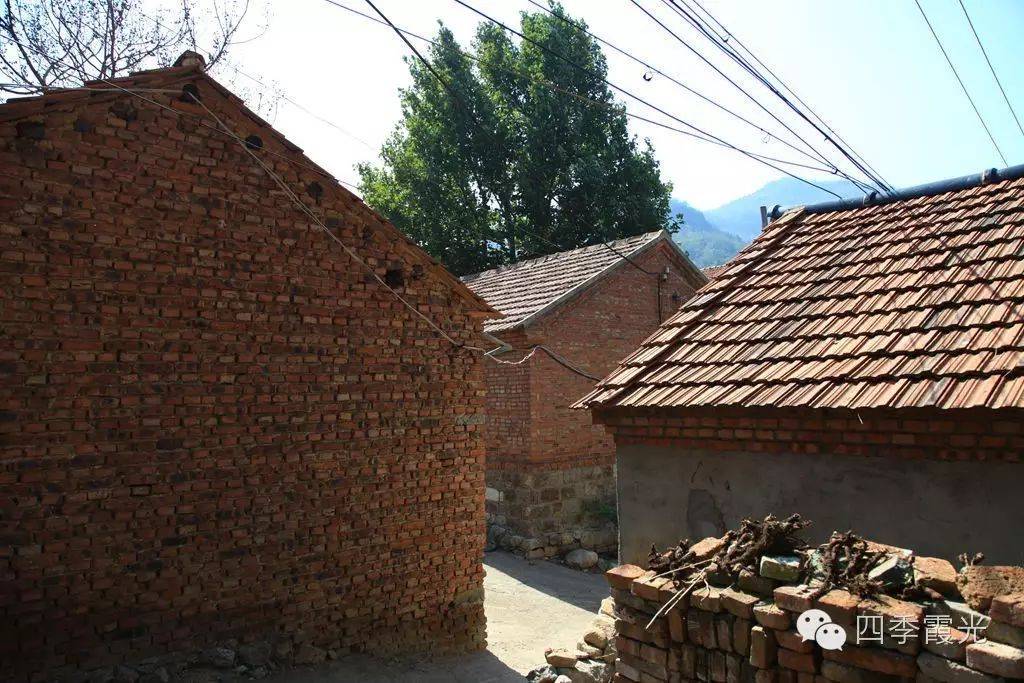

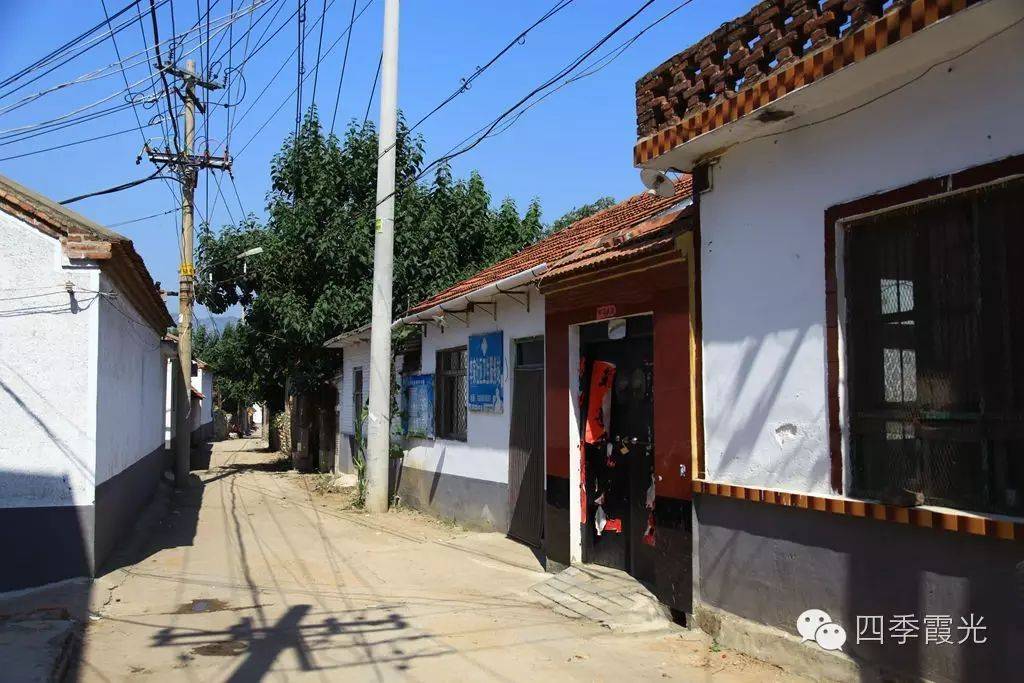

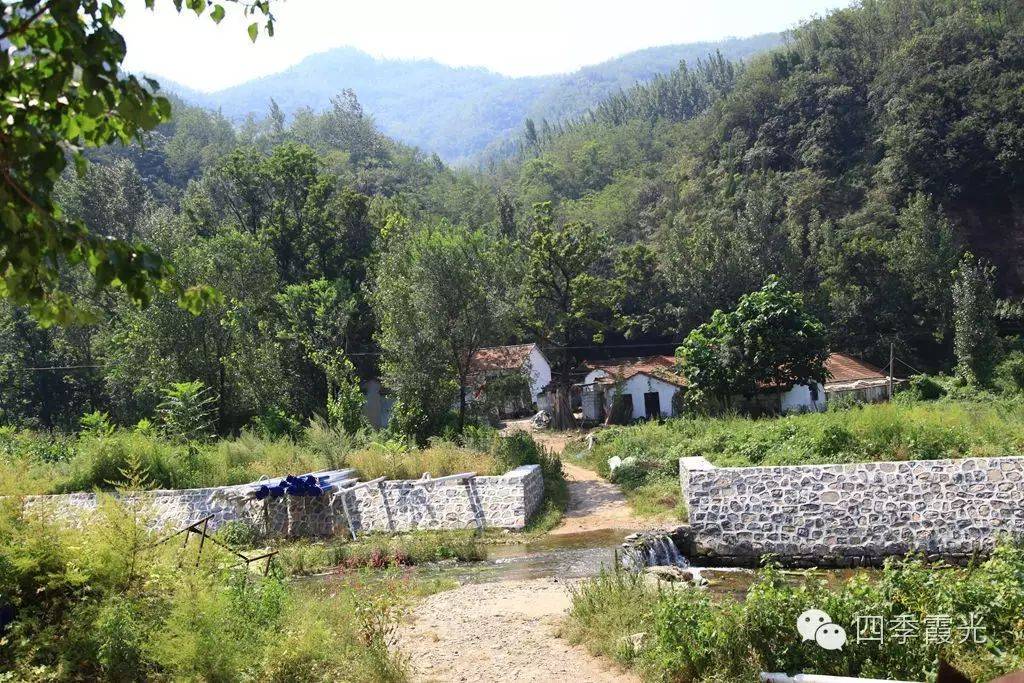

自戴家往里,不足一公里,就到了李家村口。这些近几年盖的房子成行成列,从胡同往里看,几乎一个样儿。

这是早年的李家小学。如今,村两委的办公室就在里面。

这是早年的李家小学。如今,村两委的办公室就在里面。

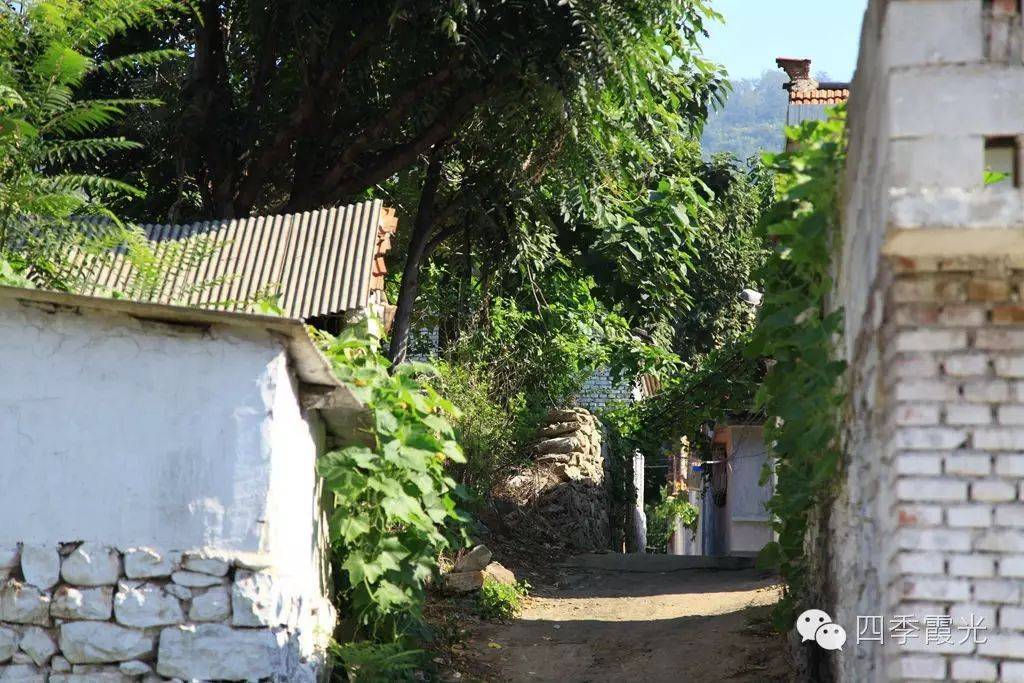

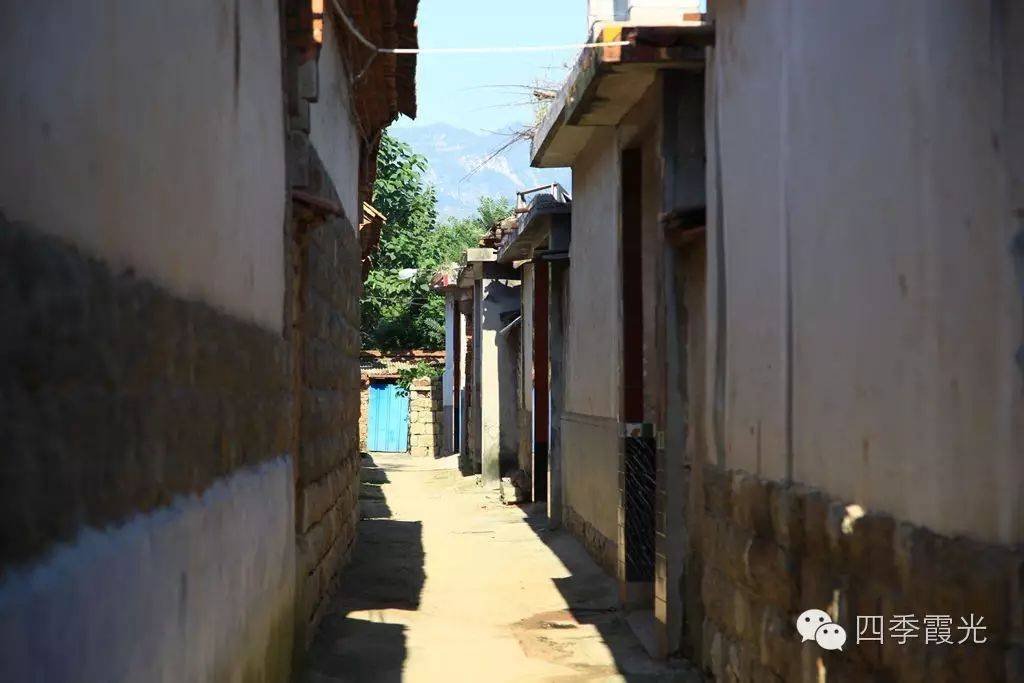

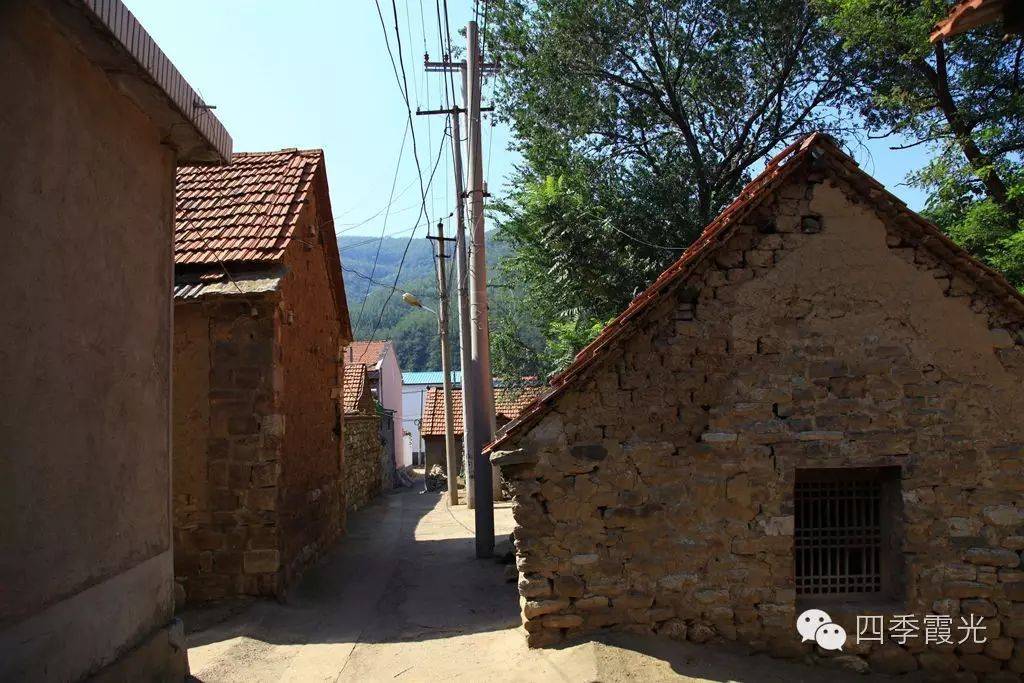

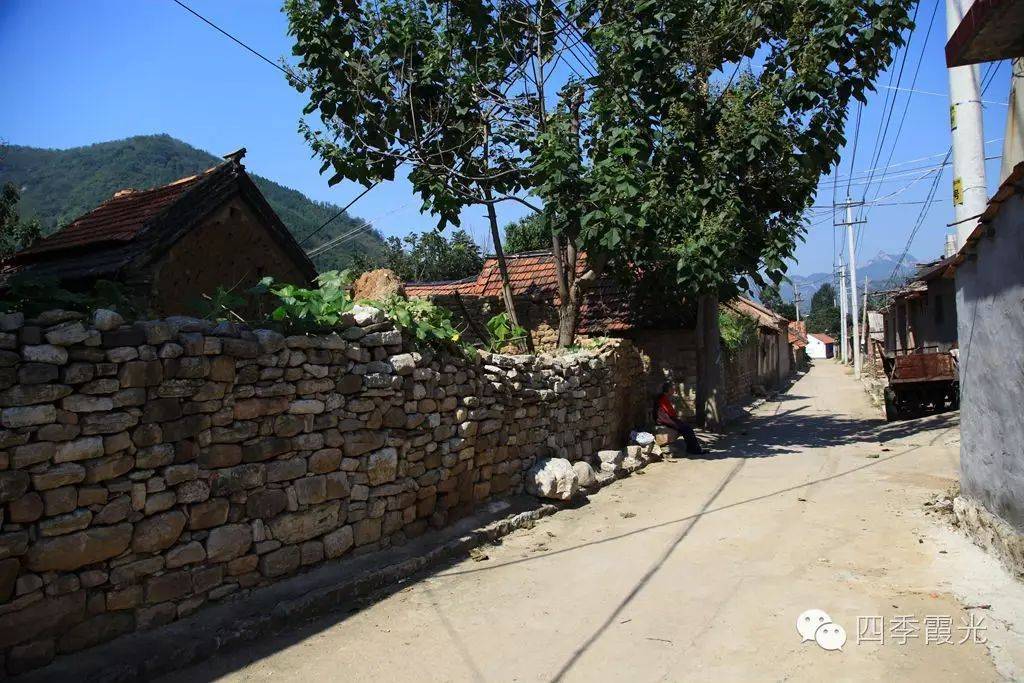

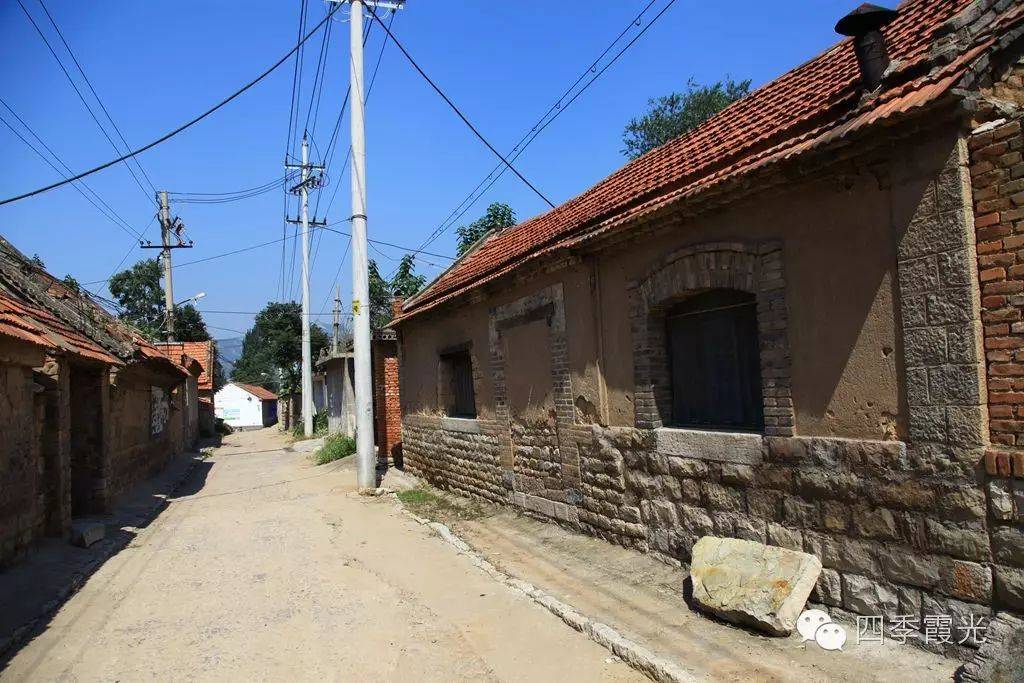

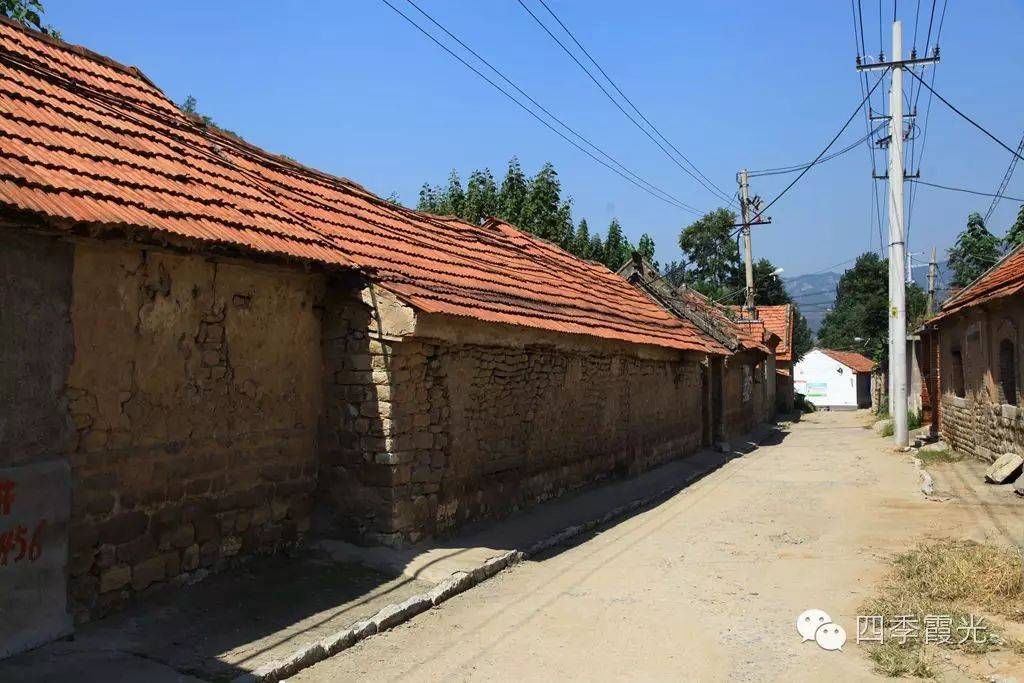

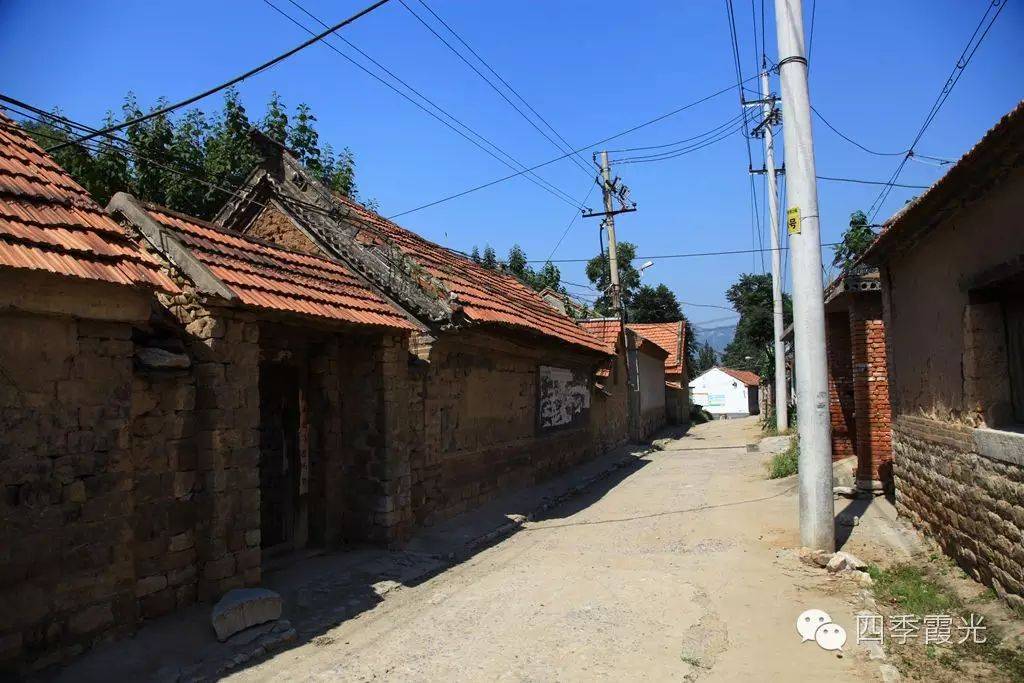

继续往前走,一边欣赏沿路建筑,一边欣赏成列的胡同……

继续往前走,一边欣赏沿路建筑,一边欣赏成列的胡同……

这是李家中心路西头,即池李路南边新修的广场——这里有凉亭、长廊,还有篮球场……

这是李家中心路西头,即池李路南边新修的广场——这里有凉亭、长廊,还有篮球场……

从这里进村。往东是中心路,往西可去新建筑群。先去西边看看……

从这里进村。往东是中心路,往西可去新建筑群。先去西边看看……

西胡同,北胡同,胡同口的石碾……

西胡同,北胡同,胡同口的石碾……

走着走着,就到了村后。这里有古树,有古桥——后乐桥。

走着走着,就到了村后。这里有古树,有古桥——后乐桥。

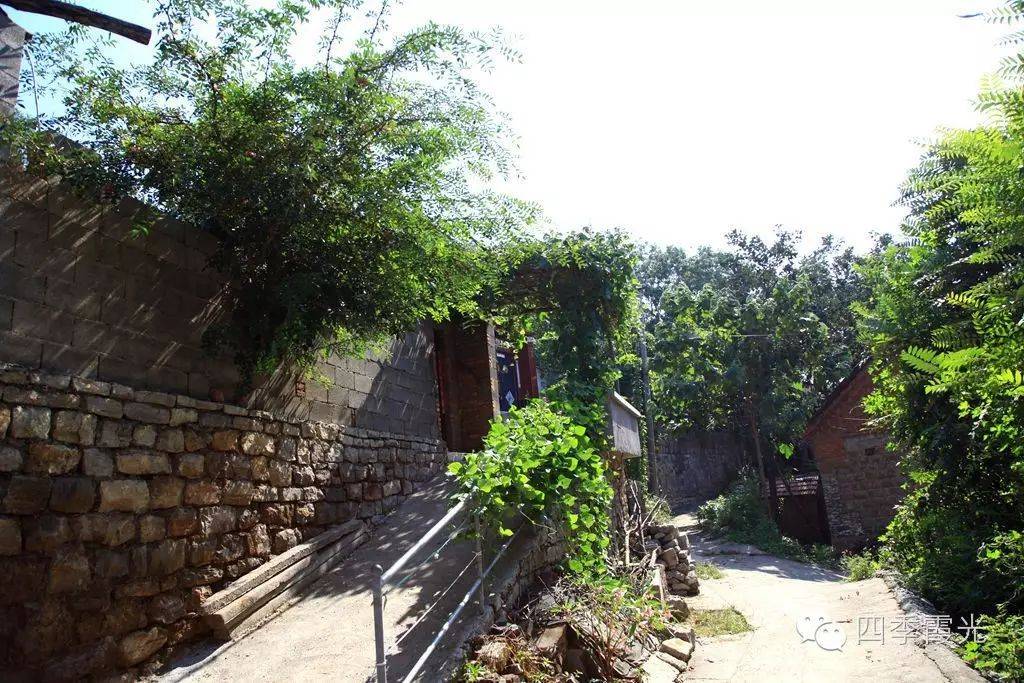

自后桥返回,沿着这条胡同往东走……

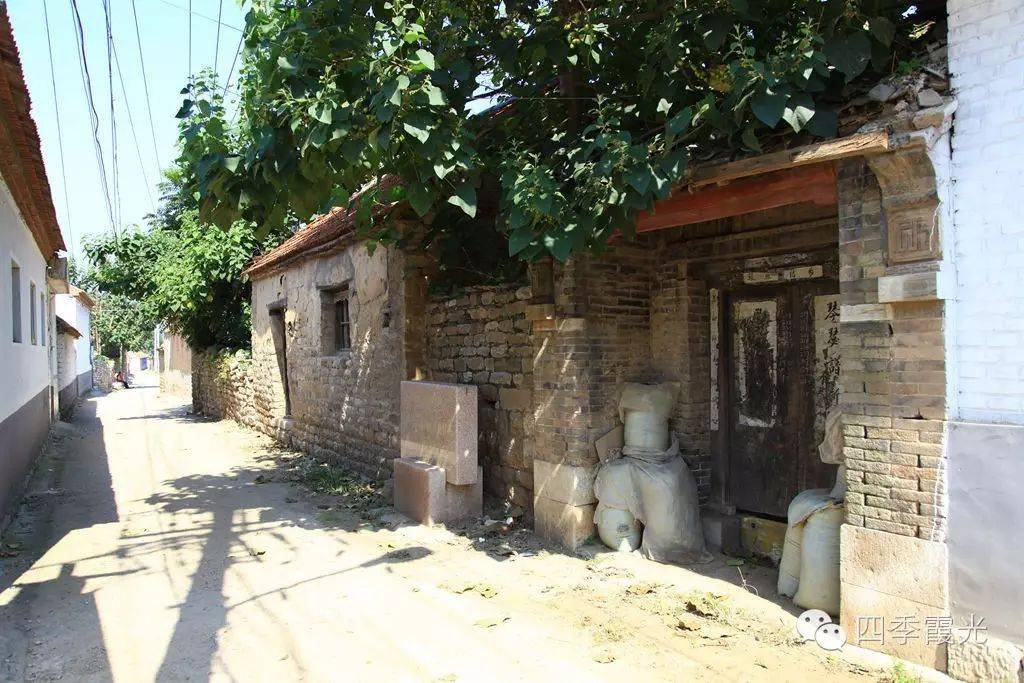

这条路在山脚,路上的房子都有高高的石堰,路下的房子只露着半截墙壁。

这里有一条向下的胡同。我选择直行。

这里也有一条可以下去的胡同,我还是选择直行……

这里也有一条可以下去的胡同,我还是选择直行……

从这里向上有一条路,先上去看看吧。

从这里向上有一条路,先上去看看吧。

居高临下,可以俯瞰李家部分村景。养老院、食品厂……

居高临下,可以俯瞰李家部分村景。养老院、食品厂……

原路下去,沿胡同出去,就是中心路了。

原路下去,沿胡同出去,就是中心路了。

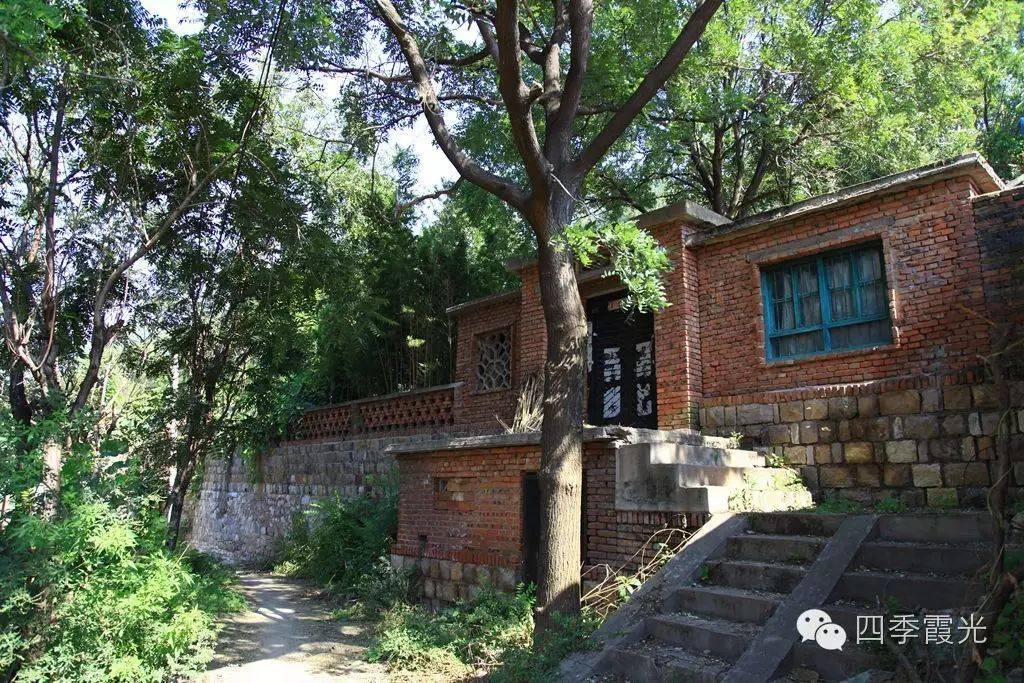

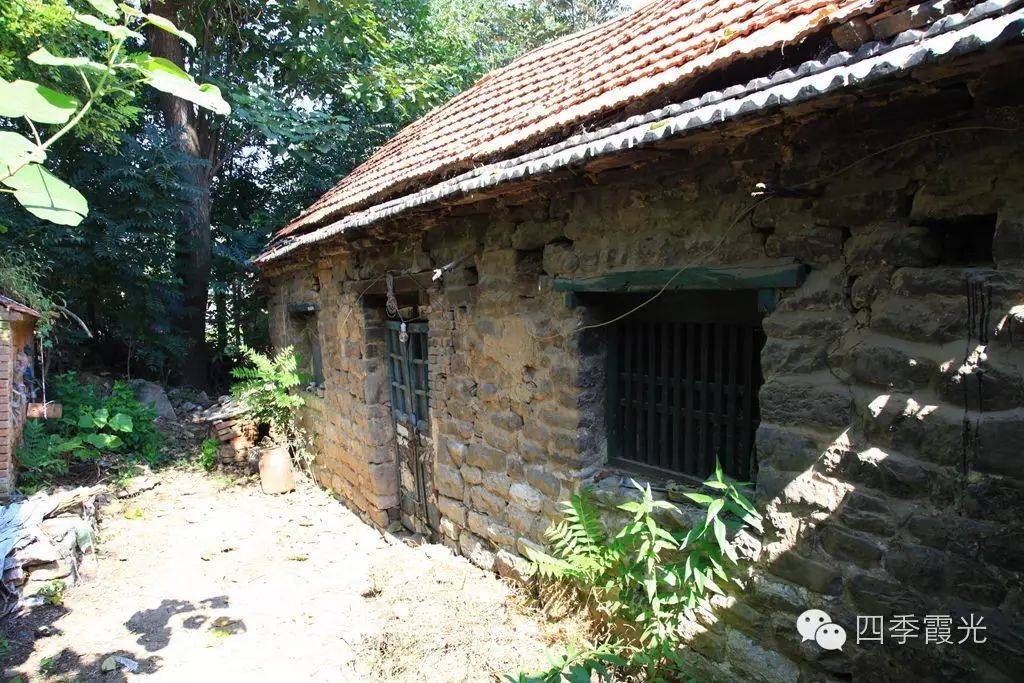

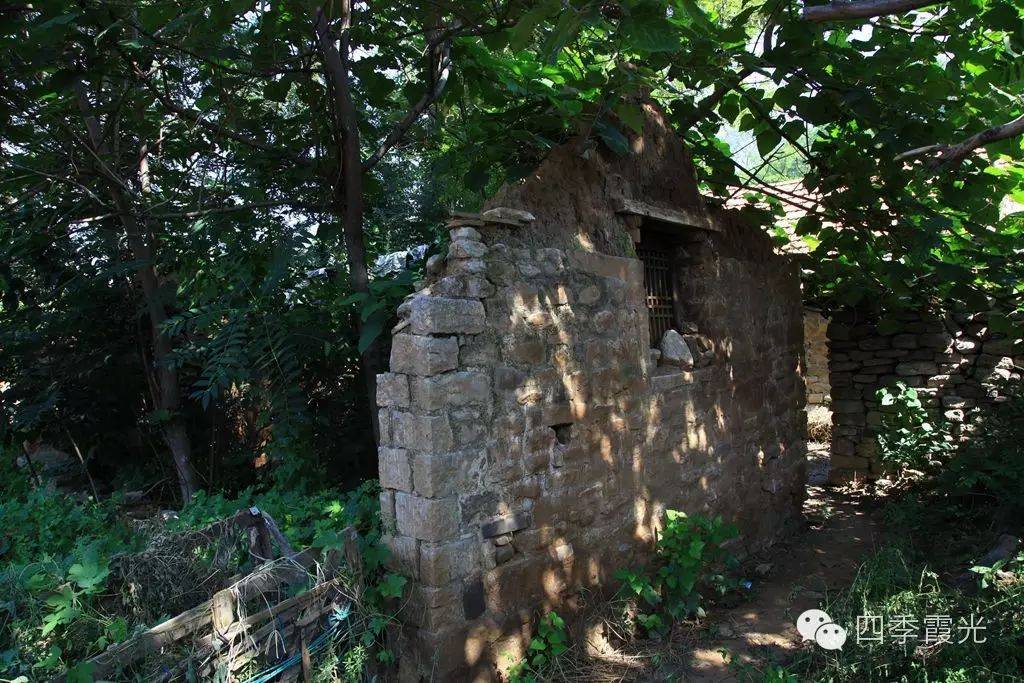

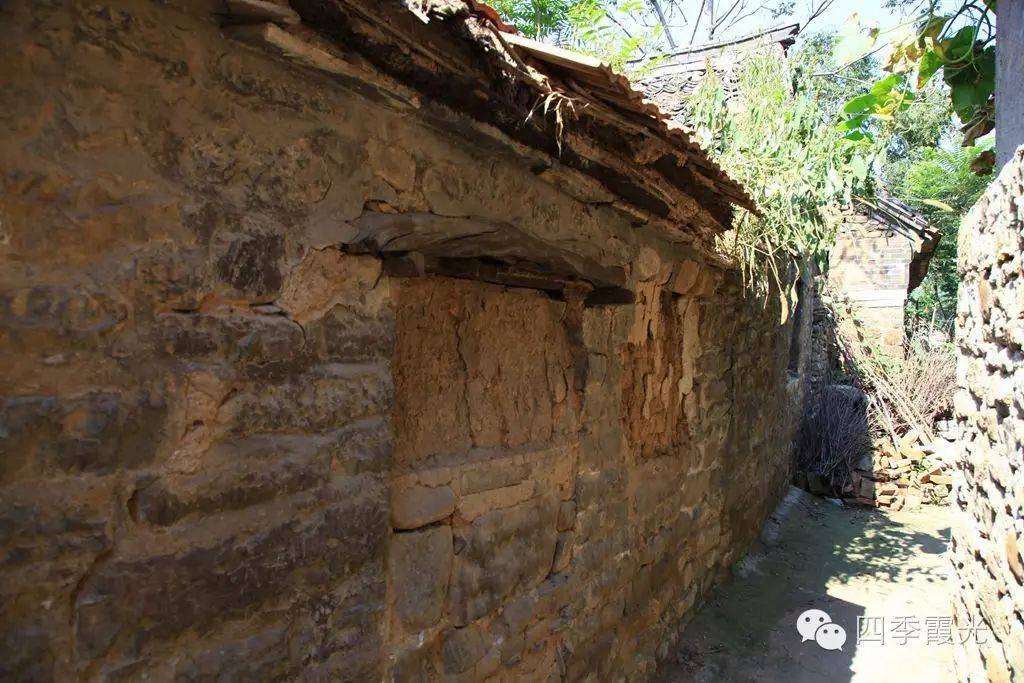

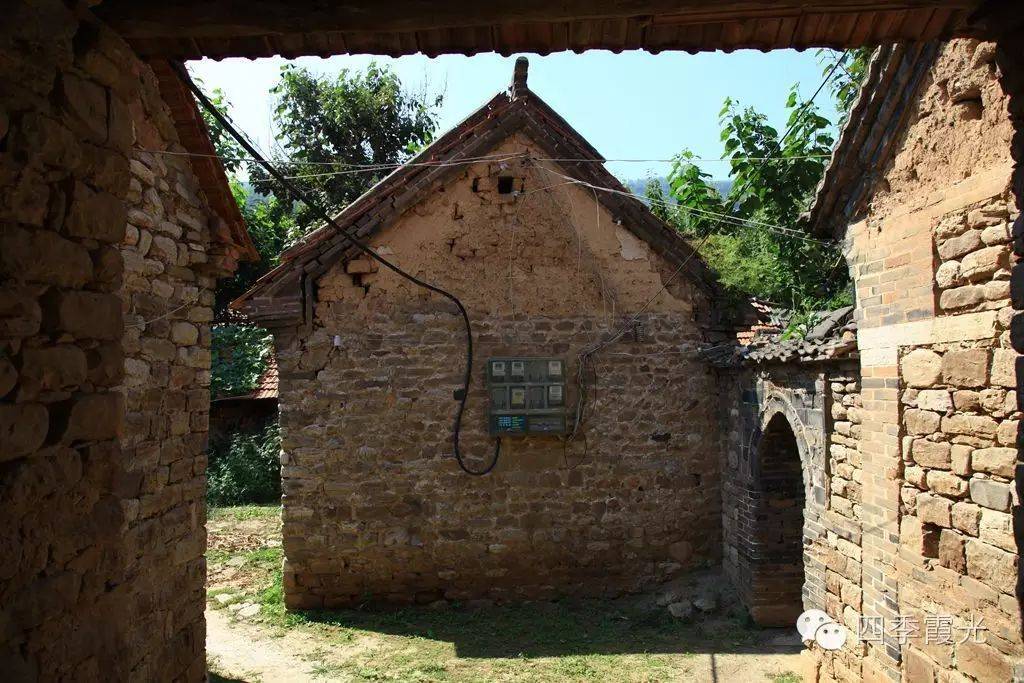

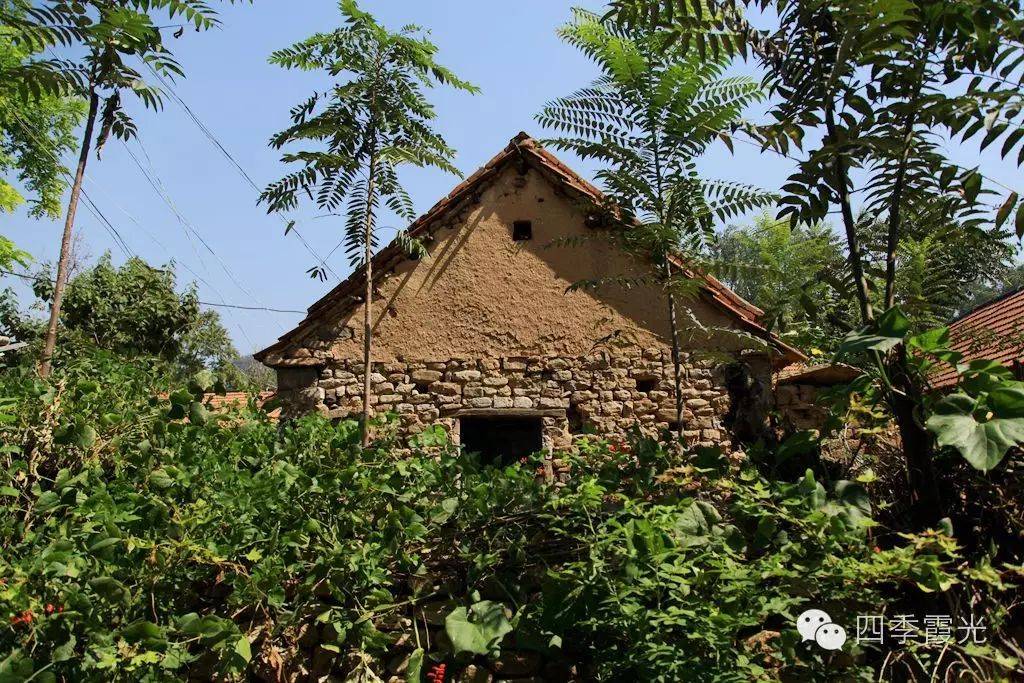

这一片房子比较古老,多关注了一下,就看到了博山县抗日民主政府旧址的后墙,那就先看看后面的样子吧。

这一片房子比较古老,多关注了一下,就看到了博山县抗日民主政府旧址的后墙,那就先看看后面的样子吧。

倒回来,出去就是中心街了。沿中心街往西走……

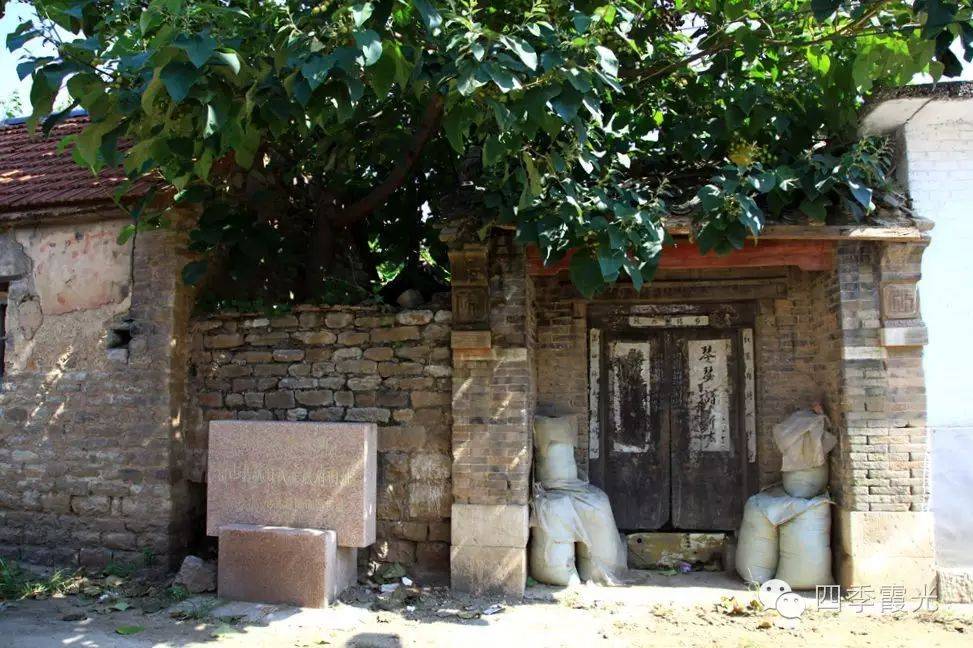

西行不远,就到了博山县抗日民主政府旧址门口。大门锁着,里面就看不到了。

西行不远,就到了博山县抗日民主政府旧址门口。大门锁着,里面就看不到了。

这“农业学大寨”应该是写在墙上几十年了吧?

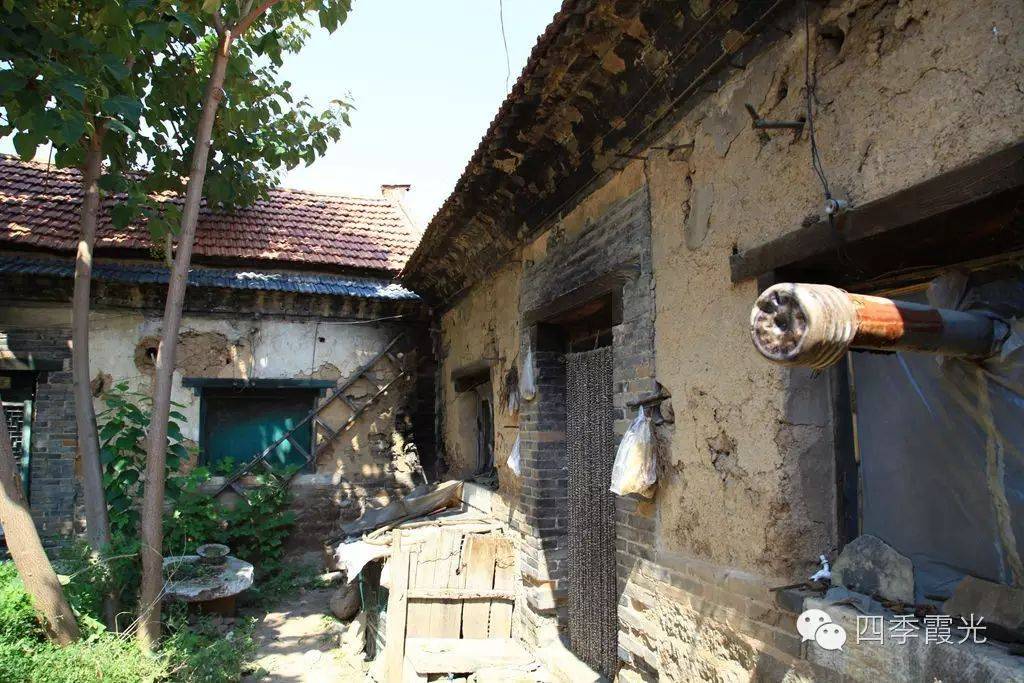

北折,拐进一家看看……

北折,拐进一家看看……

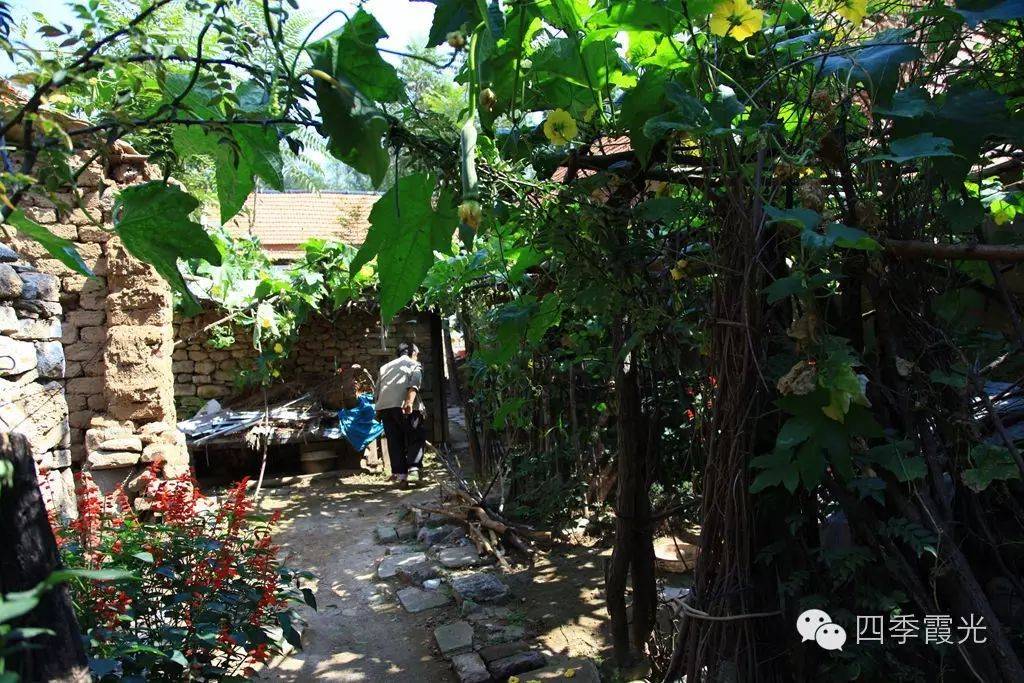

未见其人,先问其声。我听到一位老大娘的说话声:“你走开,别让我老看见。走开……”拐过墙角,没看到什么人,我就问:“大娘,您跟谁说话?是蛇吗?”大娘说:“不是蛇,是蚯蚓……”

未见其人,先问其声。我听到一位老大娘的说话声:“你走开,别让我老看见。走开……”拐过墙角,没看到什么人,我就问:“大娘,您跟谁说话?是蛇吗?”大娘说:“不是蛇,是蚯蚓……”

返回中心街,看到了在大街上闲聊的老人。这里一排几块石头,看样子就是老人们不用随身带的座位了。

时常看到这样的沿街房子,窗户、门口曾经向着大街开过,又堵住了。想来,可能是乡政府驻地在这村时,往来人口多,可以敞开门窗做生意吧。如今乡政府迁走了,买卖少了,以至于不值得做这个生意了。

时常看到这样的沿街房子,窗户、门口曾经向着大街开过,又堵住了。想来,可能是乡政府驻地在这村时,往来人口多,可以敞开门窗做生意吧。如今乡政府迁走了,买卖少了,以至于不值得做这个生意了。

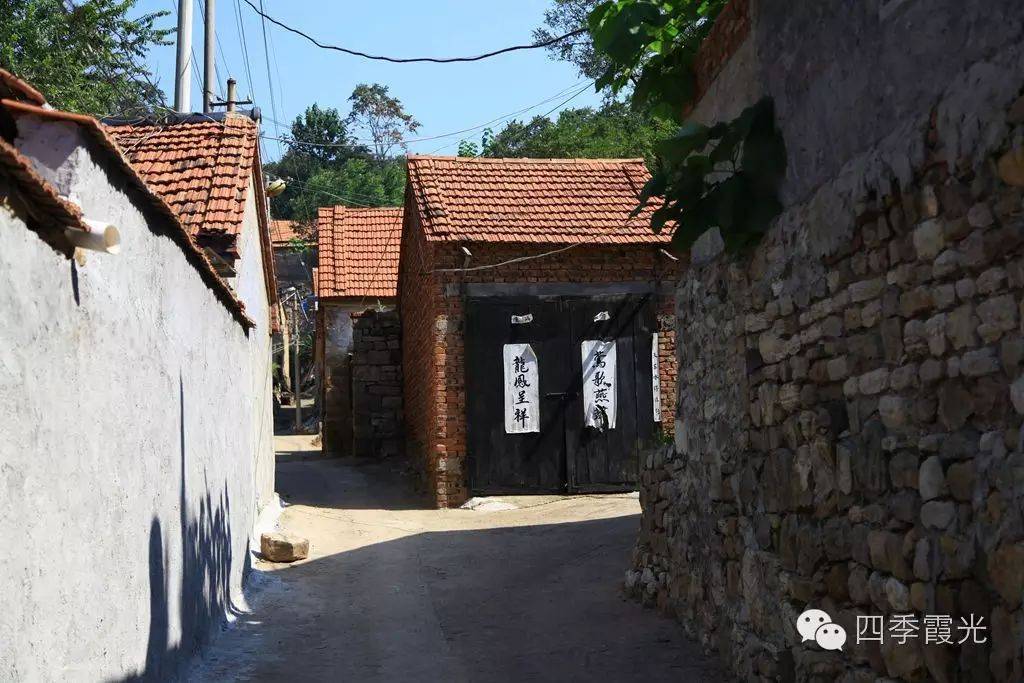

这个面街的大门口一门管二家,吸引着我进去看看。果然,进大门,东一家,西一家。住东的没有二门,住西的二门是黑砖黑瓦的小门楼。

这个面街的大门口一门管二家,吸引着我进去看看。果然,进大门,东一家,西一家。住东的没有二门,住西的二门是黑砖黑瓦的小门楼。

东院子里,一位老妈妈正在做针线活,看到我很真诚地问我渴不渴,累不累。要我歇歇、喝点水再走……

进西院看看,一位老妈妈提着水进南屋了,没有再出来。

透过圈门,可以看到东院里的石磨和做活儿的老妈妈。

透过圈门,可以看到东院里的石磨和做活儿的老妈妈。

从这户人家出来,又折进北面的胡同看看。左右的两户人家,小狗把门看得紧,我就灰溜溜地出来了。

从这户人家出来,又折进北面的胡同看看。左右的两户人家,小狗把门看得紧,我就灰溜溜地出来了。

西行不远,就看到了辘辘井,石碾房。

西行不远,就看到了辘辘井,石碾房。

再前行几步,就来到了中心街西头,看到了我放车子的凉亭处。锦田超市老板娘给我的水杯添了水,我便沿池李路继续东行。

再前行几步,就来到了中心街西头,看到了我放车子的凉亭处。锦田超市老板娘给我的水杯添了水,我便沿池李路继续东行。

走到方禄大酒店处,看到王校长和张老师正在凉棚里喝茶,经王校长介绍,得知老板娘也是我们南十村的人,就感觉格外亲切了些。自家人似的给自己的水杯里添水,转一圈回来,还坐在这里吃了午餐。

走到方禄大酒店处,看到王校长和张老师正在凉棚里喝茶,经王校长介绍,得知老板娘也是我们南十村的人,就感觉格外亲切了些。自家人似的给自己的水杯里添水,转一圈回来,还坐在这里吃了午餐。

方禄大酒店正对中心路西头广场,博山-池上13路公交车李家终点站。这里曾是乡政府驻地,有乡政府办公大楼、医院、银行、电影院、供销社、烟站、建安公司……

方禄大酒店正对中心路西头广场,博山-池上13路公交车李家终点站。这里曾是乡政府驻地,有乡政府办公大楼、医院、银行、电影院、供销社、烟站、建安公司……

往北走,曾经的政府大楼已经成了池上镇敬老院,上百位老人在这里安度晚年……

从这里往东走,就出了李家地界了。

“毛主席万岁”的标语还在,这大字也该有四十年了吧?

“毛主席万岁”的标语还在,这大字也该有四十年了吧?

李家人们欢迎您

-

诚聘售前/售后服务经验不限

5000-8000元 售前/售后服务详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘普工经验不限

3000-5000元 普工详情五险淄博德信智能科技有限公司 -

诚聘车工经验不限

5000-8000元 车工详情五险工作餐淄博德信智能科技有限公司 -

中国人寿售后服务招聘,名额有限,待遇优渥,欢迎咨询。

3000-5000元 客户经理/业务经理详情五险中国人寿保险股份有限公司淄博市博山支公司 -

诚聘普工经验不限

3000-5000元 普工详情淄博强利轻工制品厂 -

诚聘前台/收银员经验不限

3000-5000元 前台/收银员详情五险工作餐淄博全幅酒店管理有限公司 -

红叶柿岩景区品牌门店招聘店员,工作轻松,待遇不错

3000-5000元 餐厅服务员详情博山区有有长高高吃饱饱休闲饮品店 -

诚聘网络销售经验2年以上

5000-8000元 网络销售详情五险淄博市博山鸿达特种电机厂 -

诚聘磨工经验3年以上

5000-8000元 磨工详情五险淄博市博山鸿达特种电机厂 -

诚聘仓库管理员经验3年以上

1000元以下 仓库管理员详情五险淄博市博山鸿达特种电机厂 -

诚聘电工经验3年以上

5000-8000元 电工详情五险淄博市博山鸿达特种电机厂 -

云仓严选千商联盟团购店

2000-3000元 其他详情壹心健康管理中心

内容页尾部广告

-

上一条:博山有座正觉寺

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号