微信扫一扫

内容页通栏

池上村庄系列之三十五——冯家

冯家

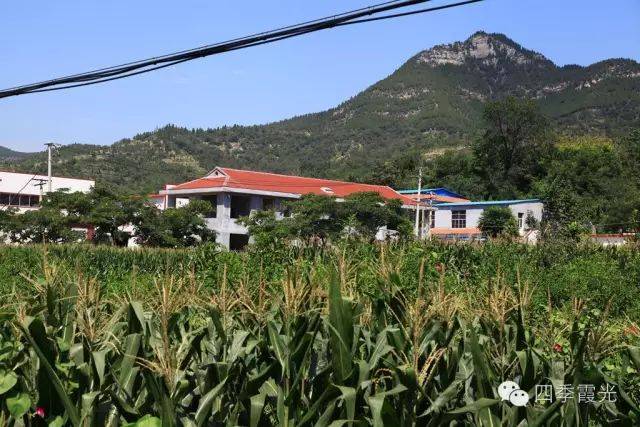

冯家位于池上镇政府驻地东池东北3公里。冯家背依黑虎寨,面朝炮顶山。村子沿池李路的北面分布,长约1公里。共125户,455人。耕地447亩,主产玉米。

清光绪三十四年(1908年)《贺氏祖茔碑》载:“青郡二十五里王村庄,吾祖之故里也。明末乃因人众岁饥,祖约二三兄弟,移来博邑冯家庄,寄迹数年,遂家焉。”清康熙九年(1670年)《颜神镇志》、民国二十六年(1937年)《续修博山县志》,均载有“冯家”字样。据此,明末即已建村。

据村中老人讲,该村相传杨姓定居最早,有已毁杨氏墓碑为证。继之,冯姓迁来垦荒卜居。因冯姓人口繁衍为大族,故以姓氏命名为“冯家”。

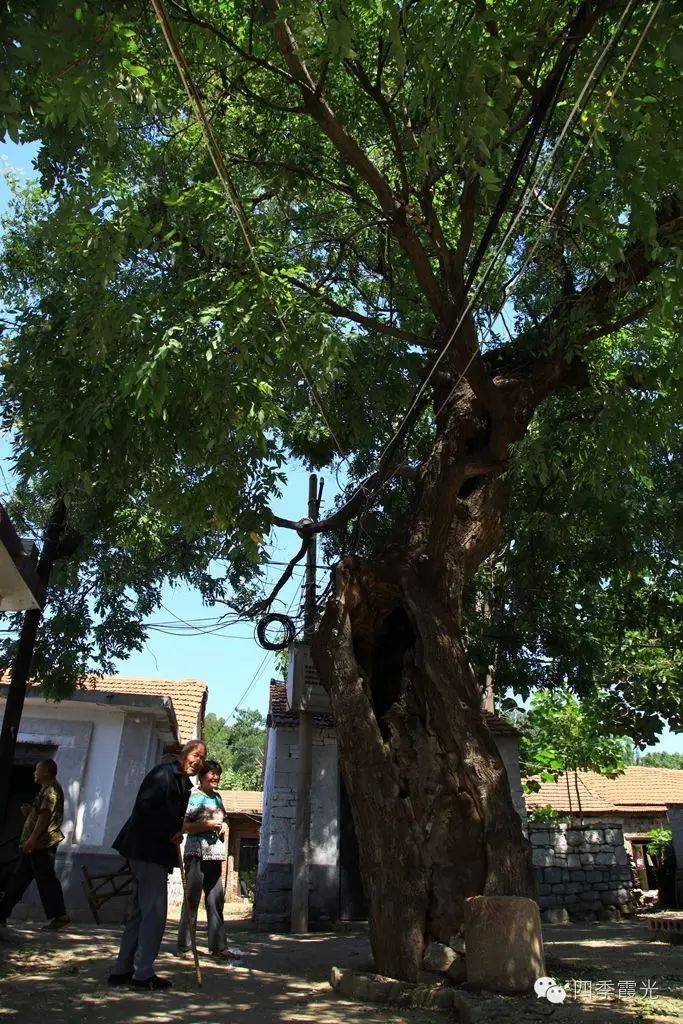

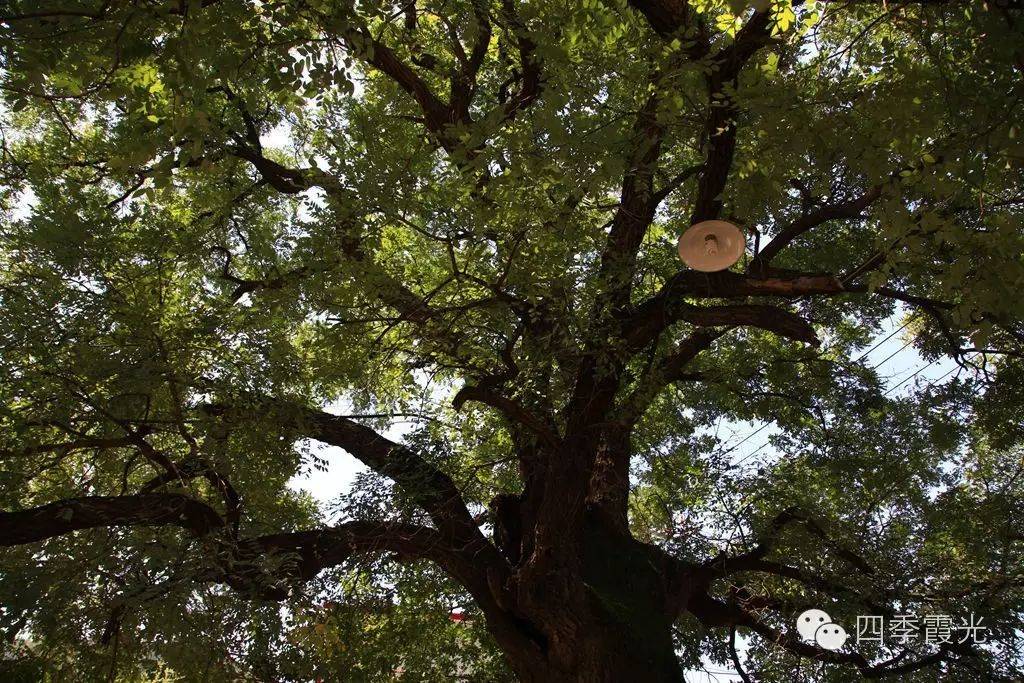

冯家中心街两头各有一棵古槐,东头的那一棵叫行善槐。相传老槐树旁的茅草屋里,曾经住着一位姓冯的老太太,老太太无儿无女,但心地善良,乐于接济人。

天长日久,她见来往行人总到河边用手捧水喝,就在家烧好小米绿豆汤,盛到黑色陶瓷罐里提着,再带上几只黑瓷大碗来到树下。从此,她热情地招呼过往行人喝汤解渴,却分文不收,只是嘱咐他们一定爱护这棵老槐树。后来,她在树下搭了一间大草棚,行人可以在里面躲风避雨了。

几十年如一日,老太太的行善举动从未间断。渐渐的,只要一说起老太太,过往行人以及本村的老老少少,无不竖起大拇指,对她佩服的五体投地。

有一年,临县发生了大灾荒,一个逃荒的老妇人领着四五个孩子路过,听说了老太太的故事,就把自己三岁的儿子送给了她。

冯老太太有了儿子,就有了希望,她更加努力地劳作,日子越过越红火。老太太的儿子到了成婚年龄,邻村的漂亮妮子自愿嫁过来做媳妇。媳妇很孝顺,接过了老人烧水助人的活儿。几年功夫,媳妇又给冯家生了一堆好儿女。

老冯家人财两旺了。在老太太一家人的看护下,老槐树也日益茂盛,枝叶葱茏。

人们都说老太太与老槐树相依相伴几十年,都有了深深的不舍之情。老人去世了,老槐树感于老人对自己的恩德,面向老人鞠躬致意。从此,人们把这棵老槐树叫作行善槐了。

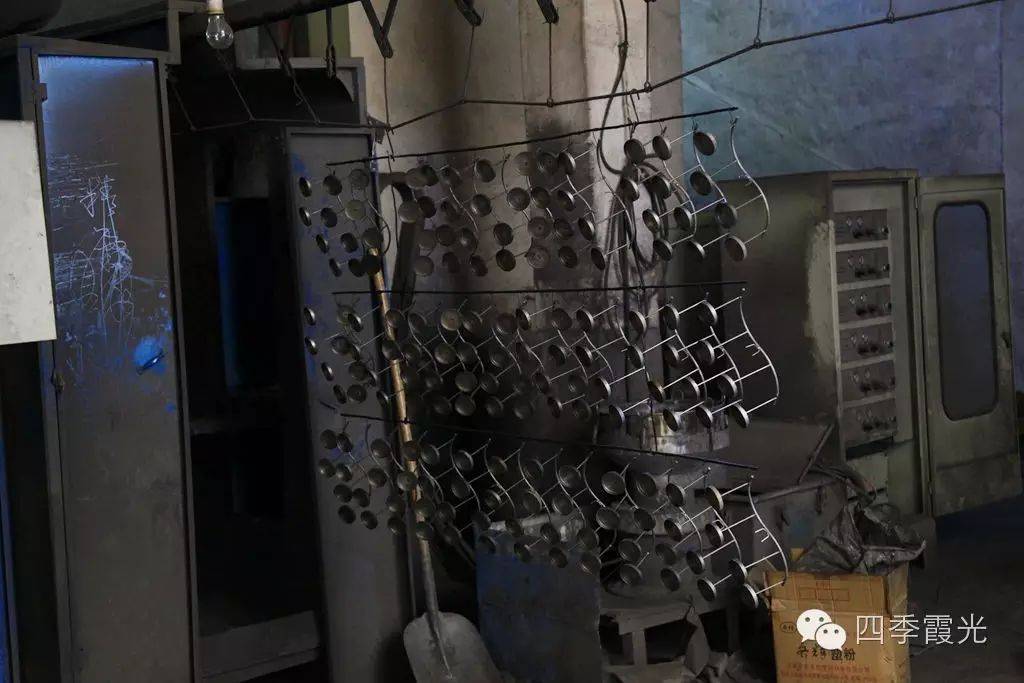

沿池李路向前行五六里路,就看到下面的这些厂房。这里有食品加工厂、五金交电厂、八宝铁艺厂,所生产的产品出口韩国、日本、美国,以及欧洲一些国家。

进八宝铁艺车间看看……

进八宝铁艺车间看看……

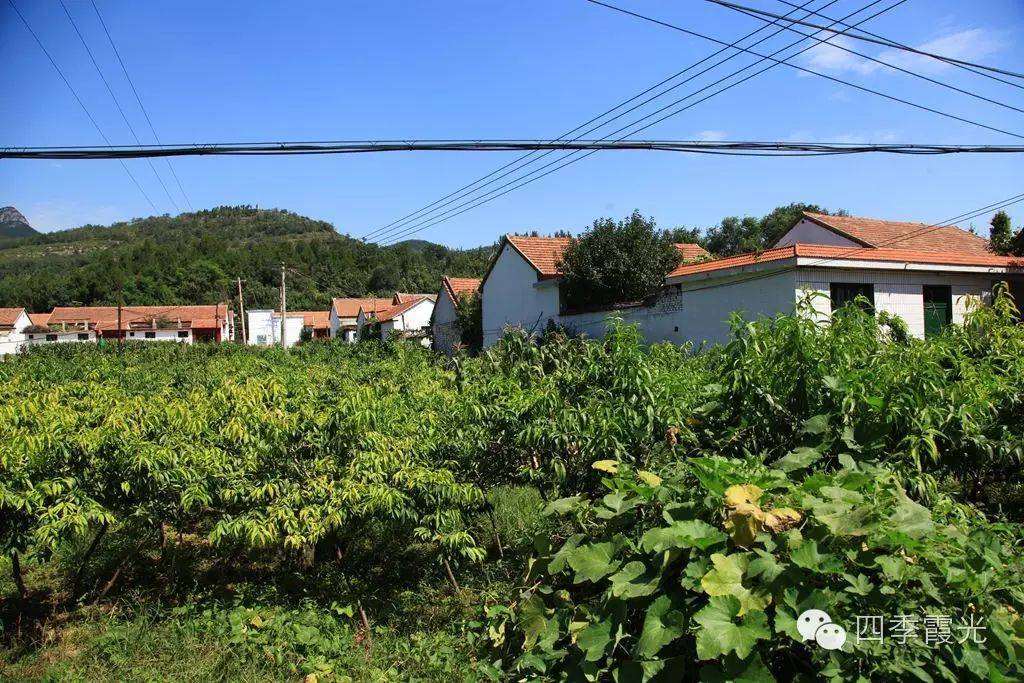

出厂门,东向过桥,就进入冯家新村。说是冯家新村,那是因为这些房子都是一些崭新的房子。就连那些小胡同,长得都是一个样儿。

出厂门,东向过桥,就进入冯家新村。说是冯家新村,那是因为这些房子都是一些崭新的房子。就连那些小胡同,长得都是一个样儿。

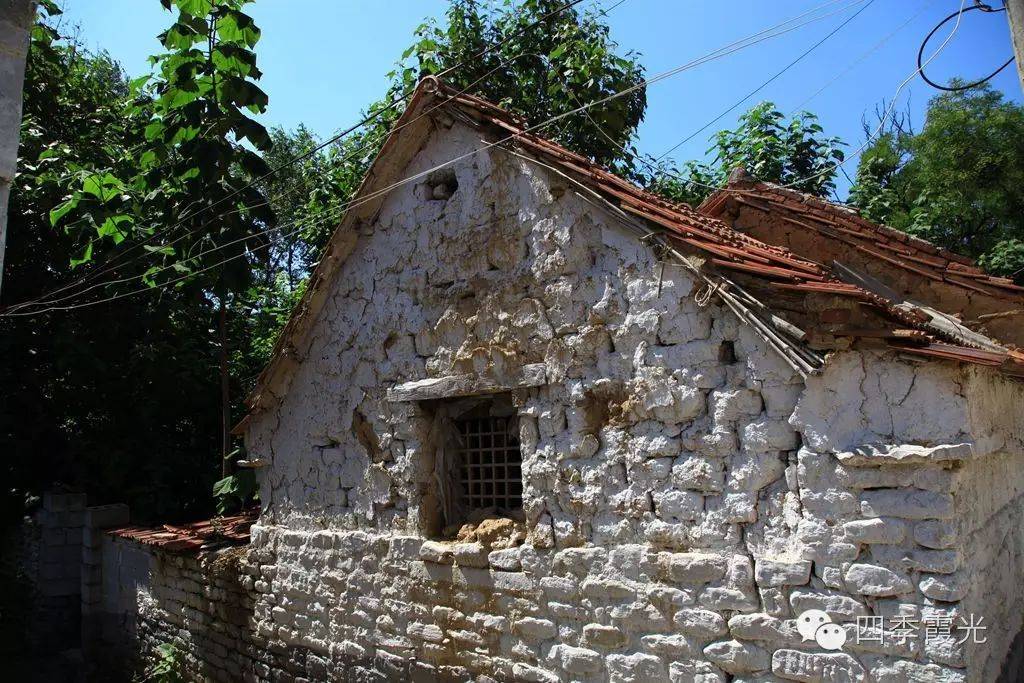

从这里,才算进入老村的中心街。一个院子后,一棵古槐映入眼帘。古槐胸围有三四人合抱粗。这是村西头的那棵古槐。

从这里,才算进入老村的中心街。一个院子后,一棵古槐映入眼帘。古槐胸围有三四人合抱粗。这是村西头的那棵古槐。

古槐跟前的这条胡同可以通向池李路。

古槐跟前的这条胡同可以通向池李路。

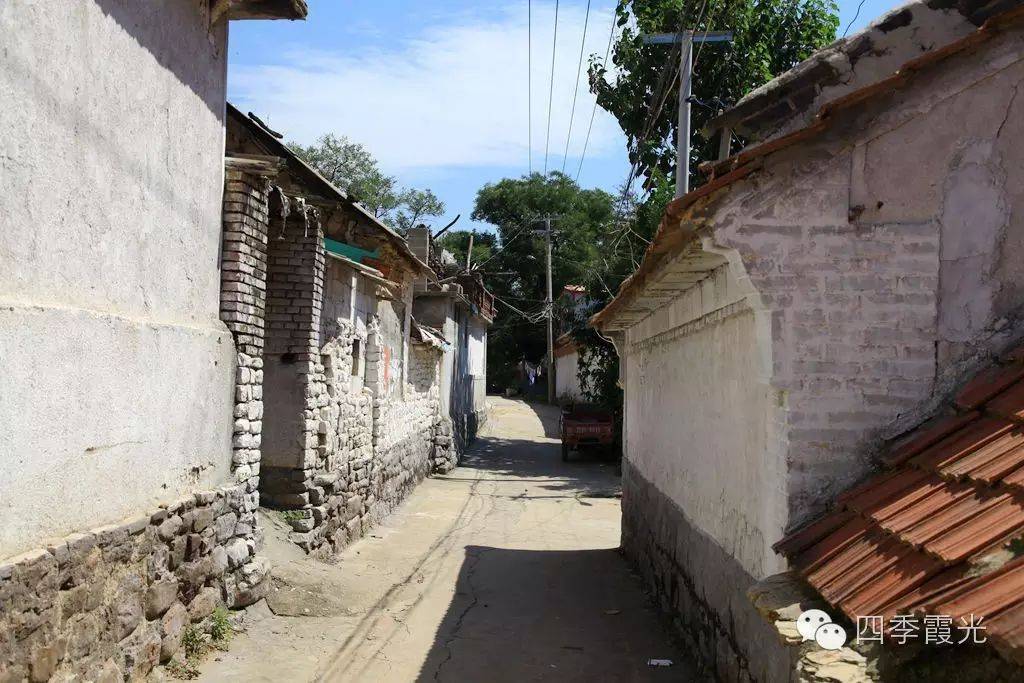

沿着中心街继续往东走,粉刷过的街道十分靓丽。

沿着中心街继续往东走,粉刷过的街道十分靓丽。

这是一条北折的胡同,走了几步,又犹豫了一下,没有过去。若走过去,东折,势必耽误了欣赏中心路的景致。欣赏了中心路,就不得不放弃那边的路。这正如人生的路……

这是一条北折的胡同,走了几步,又犹豫了一下,没有过去。若走过去,东折,势必耽误了欣赏中心路的景致。欣赏了中心路,就不得不放弃那边的路。这正如人生的路……

沿着中心街继续东行,就看到了村东的那棵古槐,即传说中的行善槐。

沿着中心街继续东行,就看到了村东的那棵古槐,即传说中的行善槐。

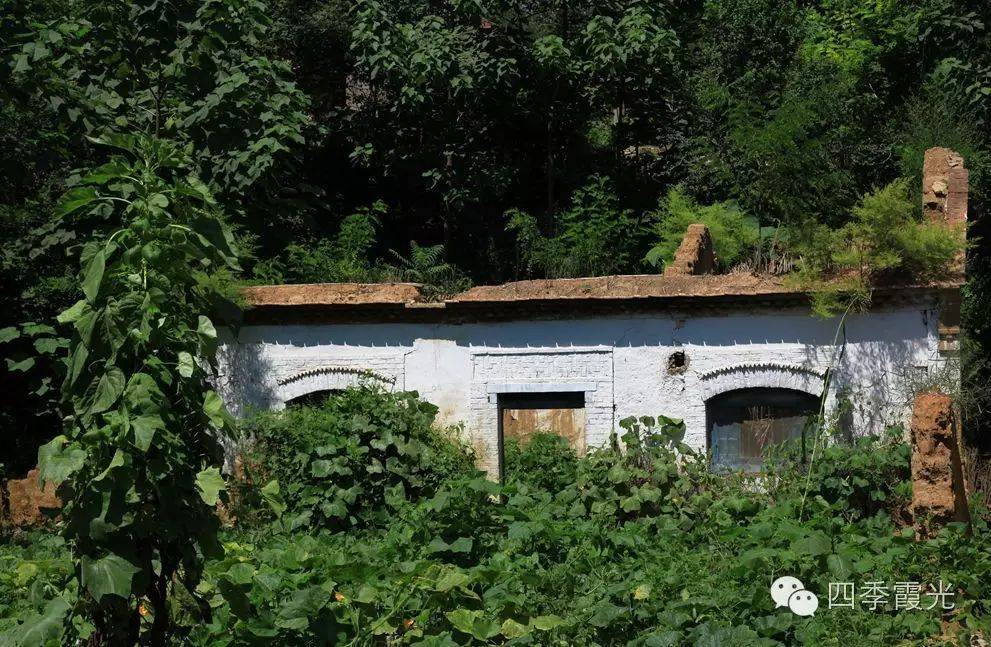

从行善槐东面北折,上山了……

这里的住户并不多,到了路的尽头就折回。然后,沿着一条横向东面的路走起来。

这里的住户并不多,到了路的尽头就折回。然后,沿着一条横向东面的路走起来。

到了这里,没有拴的几只狗一边叫一边跑过来,横在路上。我过不去了,正犹豫着是不是退回去,一位大哥过来了。他招呼着狗,跟我说这狗不咬人。这时,又一位大哥和嫂子过来了……

到了这里,没有拴的几只狗一边叫一边跑过来,横在路上。我过不去了,正犹豫着是不是退回去,一位大哥过来了。他招呼着狗,跟我说这狗不咬人。这时,又一位大哥和嫂子过来了……

路旁多有竹子、柏树、山楂。出了这条林荫小路,就到了冯家与营子搭界的地方了。

路旁多有竹子、柏树、山楂。出了这条林荫小路,就到了冯家与营子搭界的地方了。

路的左边是营子,右边是冯家。

出了胡同,沿池李路返回。路旁的房子很漂亮,墙上张贴着我们的摄影作品。

出了胡同,沿池李路返回。路旁的房子很漂亮,墙上张贴着我们的摄影作品。

来到行善槐旁,就来到了村子最热闹的地方,商场在这里,篮球场在这里,村广场在这里,村两委的办公大院也在这里……

来到行善槐旁,就来到了村子最热闹的地方,商场在这里,篮球场在这里,村广场在这里,村两委的办公大院也在这里……

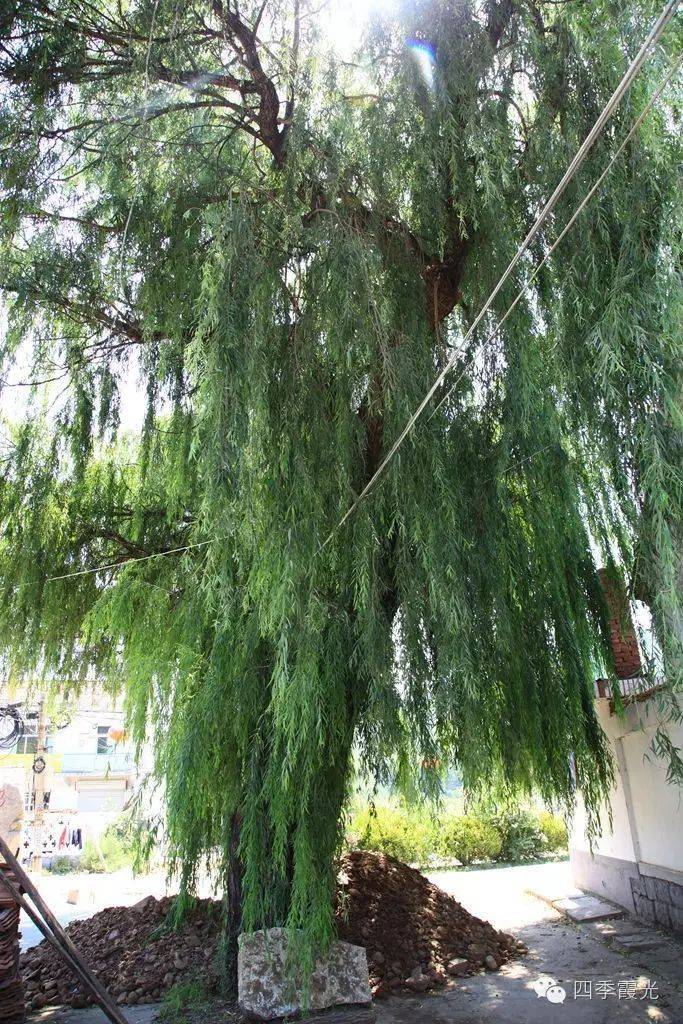

这里有一棵老柳,树干中空处竟然长出了一颗心……

这里有一棵老柳,树干中空处竟然长出了一颗心……

打场的场景不多见了,我今天却看到了,好幸运啊!到了这里,也就回到了村口。这次冯家之行该说再见了。

冯家人民欢迎您

内容页尾部广告

-

下一条:10月11日颜奶奶金身开光仪式

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号