微信扫一扫

内容页通栏

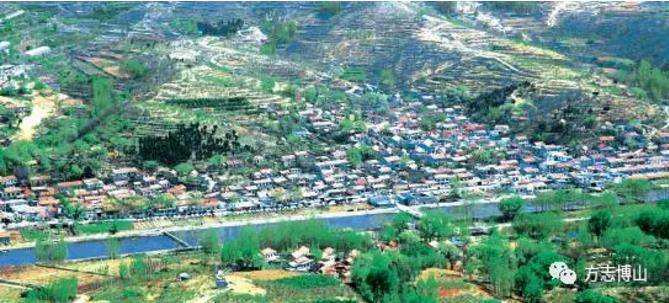

【传统村落记忆】大里村

大里村位于博山城东南27公里处,距池上镇政府东2.5公里,处八宝山之阳。东与陡沟村相连,西与小里村相邻,北与聂家峪接壤,隔淄河与河南村相望,东高西低,总面积0.757平方公里,村中胡同九条。

请点击此处输入图片描述

大里村全景

大里村共有村民233户,611人,均为汉族。全村共有6姓氏,以杜、康为大姓,其次为聂、尹、阎、陈。据考证,杜氏从明万历来此为最早坐落户。省道仲临路(原池三路)临村而过。因村西小石桥至村东小石桥相距一华里,又比小里村大,故名大里。

明万历四十五年《杜氏墓碑》《博山县志》均载村名为大里庄,元至元二年为青州府益都县颜神镇孝妇乡辖,1958年属池上人民公社管辖,1984年属池上乡管辖,1995年池上乡与李家乡合并为池上镇,属池上镇管辖。

康家大院坐落在大里村西首,大门坐北朝南,气势恢宏。大院南北长78.5米,东西宽31米,占地面积2433.5平方米,其中房屋建筑面积1009平方米。建筑物突显明清风格,整个建筑布局严谨,设计规范。房屋均为砖、木、石混合结构,叠梁式,四梁八柱,小青瓦覆顶,小瓦大脊。

大门建在西侧,斜对面是二门又叫屏门。往里走通过两个厅房,三进院落。屏门为砖木结构,基础为细长条石砌成;门楣望板,木雕牡丹花饰;椽头木雕重珠缠绕,雕工极为精致。可惜在“文化大革命”时期作为“四旧”被毁。进去屏门有木隔扇遮挡,平时人等只能自两侧出入,遇有红、白大事才能打开木隔扇从中间通过。从屏门往里在一条中轴线上通过两个过厅(厅房设有前后门,但平时不通,出入通行走西侧)。三进院落各有东西厢房六座,迎面是宅院的主建筑北楼。第一层全用大块石灰石砌成,门前阅台高2.5米,九级台阶,非常壮观。据说在清同治年间,康家大院遭到了捻军的兵火之焚,主楼、前厅、大门被烧毁,后来重修时,主楼只建了一层,重修了大门,但前厅没有重修,至今前厅平台以下遗迹尚存。平台遗留的莲花柱础,花瓣都是镂空的。原建筑应是单檐前出厦式,前厅为用来接待来客的地方。在大院西侧建有一座凉亭,前面全是木隔扇窗,望板刻有花纹木雕,两山各有圆窗,窗棂为冰花格。在大门以外,宅院的西北方还建有厨房以及长工住处和饲养羊、鸡、鹅的栏圈。西边是一条小河,常年流水潺潺。

康家大院究竟建于何年,没有明确记载,根据康氏祖谱记载:“祖业家业荡尽,父子兄弟赤身上南山,康杨先白手起家,置地顷余,瓦房数座,在大里庄竟成巨富”。据推测,康氏十世祖先是清嘉庆年间从淄川磁村迁入大里的。康氏祖先杨先靠砍柴烧木炭而致富,但仅靠烧木炭能建起如此规模的豪宅也是传说纷纭……其中广为传扬的一种说法是,有一晚康杨先正在烧木炭又累又困沉沉睡去,待其醒来之时,发现烧制木炭的炉内金光灿灿,竟是满炉的金元宝。于是就不再辛苦烧制木炭,开始买地置房,康家大院由此而建。康家大院毕竟是庶民庐舍,因家族没出过考取功名人物,故不能超越朝廷建筑等级规定标准,所有木雕工程一概没有上色彩。即便如此它的建筑规模在当时也是轰动一时,曾号称博山东南部第一大院。

请点击此处输入图片描述

康家大院遗址

康家大院在清同治年间遭到了捻军的火烧劫掠,家境日渐衰败。新中国成立后村民纷纷搬进大院居住,由于人多拥挤,厅房多处改建扩建,现已面目全非,但多处遗迹尚存,隐约能看出昔日的大院规模。它凝聚了祖先们的智慧和血汗,也见证了一个家族的兴衰历史。

撰文:杜申家 李文霞

摄影:杨霞光

审稿:王智新

-

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

三公里派出所对面

域城镇0㎡| 4室2厅 0元 面议 -

龙泽园社区

城西64㎡| 2室1厅 350元 面议 -

西寨小区

城西140㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

白塔医院小区

白塔镇85㎡| 3室1厅 800元 面议 -

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

亭园小区

域城镇74㎡| 2室1厅 650元 面议 -

泰和花园(中心路)

城西97㎡| 3室1厅 900元 面议 -

英雄路金色港湾小区

城西88.9㎡| 2室2厅 0元 面议 -

大辛庄农行宿舍

城西106㎡| 3室2厅 800元 面议 -

博山数字经济产业园

域城镇100㎡| 1室1厅 100元 面议 -

润泽园小区

夏家庄镇0㎡| 2室2厅 500元 面议

-

税务街小区

城西69㎡| 2室2厅 21万 面议 -

新博园

山头88.47㎡| 3室1厅 28万 面议 -

团山小苑

山头60.38㎡| 2室1厅 13.6万 面议 -

城东新建四路

城东78㎡| 2室1厅 22.8万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

鼓浪屿东苑

城东106㎡| 3室2厅 46万 面议 -

钢厂宿舍

城西70㎡| 2室2厅 16万 面议 -

新泰山花园

城西58㎡| 2室1厅 14万 面议 -

西冶街小区(南片)

城西0㎡| 2室1厅 20万 面议 -

峨眉新村社区

城东60㎡| 2室1厅 0万 面议 -

山城明珠

城西145.89㎡| 3室2厅 85万 面议

内容页尾部广告

-

上一条:博山的古村落——福山村

-

下一条:【博山山水】山头街道宝山

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号