微信扫一扫

内容页通栏

抚摩博山的古楼-- 两座历经600年的古楼,陈毅曾来过!

boshan1于 2016/11/04 09:16:47 发布

IP属地:未知

来源:美食博山

作者:城头变换

6339 阅读

0 评论

0 点赞

boshan1于 2016/11/04 09:16:47 发布

IP属地:未知

来源:美食博山

作者:城头变换

6339 阅读

0 评论

0 点赞

博山古有颜神石城,解放后石城荡然无存,庆幸石城外的白塔,因距城数里,免遭拆建,据考证其石楼应为博山保存最完整的石楼。

在白塔镇上没有见到美丽的白塔。但邂逅两座古老的石楼。

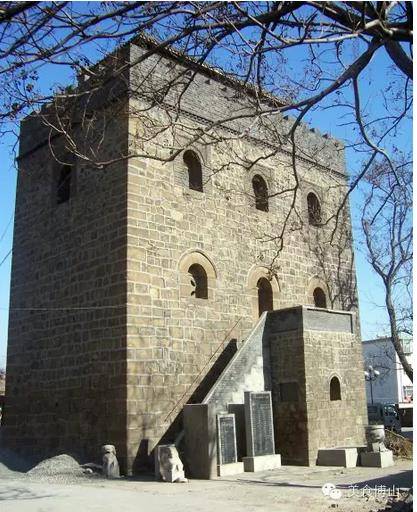

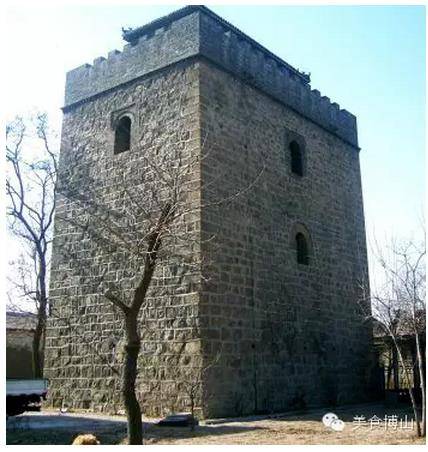

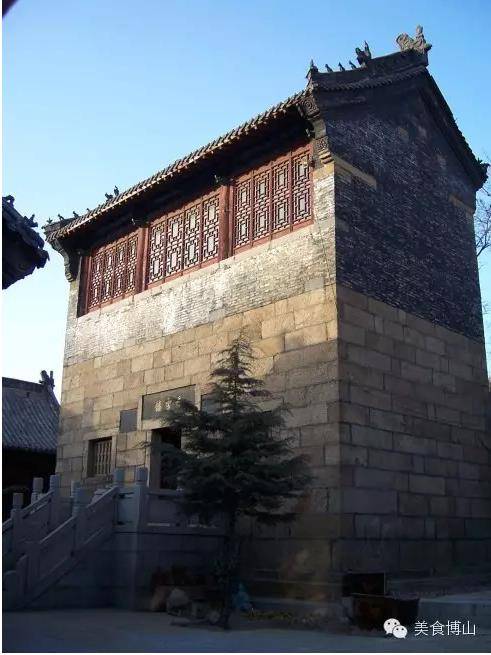

从张博公路进海眼村不远,就能见到一座石楼,没有华彩,没有盛装,没有围墙,没有副楼,就是一座方方正正的石楼耸立着。

古楼立于大海眼村中心位置,村民称之为“钢叉楼”、“炮楼”,保存尚好。楼坐北朝南,高17.6米,南北宽8米、东西长12.6米。

四层三开间,一层至三层无梁、无栋、无柱,均为砖石发券砌成,墙厚达半米;一层为暗室,环四周墙壁有七个通风换气洞口;二层正面两窗、背面一窗,均为拱形石窗;据说原为石门,被毁后现为木制;三楼正面三窗、东西山墙和背面各有一窗,原来均为石窗,现在更换为砖拱木窗;四层的阁楼于2004年重建,三开间单檐硬山顶。

古楼始建年代没有明确记载,在2009年8月博山区白塔镇第三次全国文物普查中,经实地勘察和建筑结构,断定为明代所建的防御嘹望建筑。另有资料则称古楼始建于明朝永乐年间,那么距今将近600年了。

古楼垒叠的砖石,如同一迭迭风干的青史,年岁久了,太多的篇幅段落凋零残缺,沉默或是隐消,读来艰难晦涩。钢叉楼的资料史籍中可查到的不多,当年的概况,只能借助于同期的其他记载,遥远地想象当初建楼时的种种情形,想象着先民们的虑之深远,建造时的苦累。

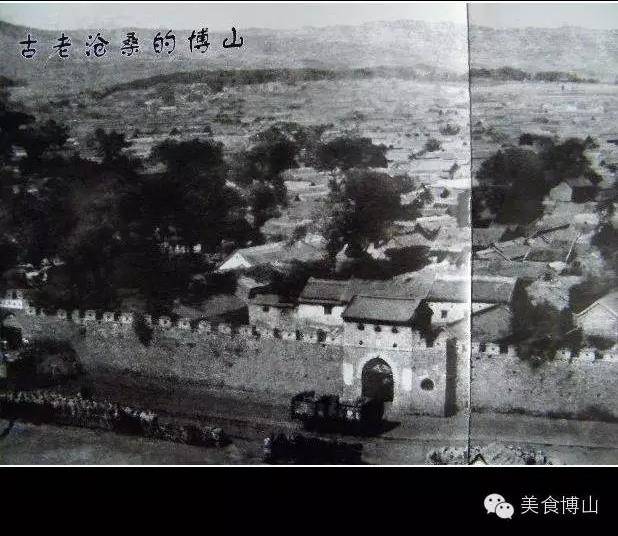

史书上的博山石城

博山地区历史上迭遭战乱动荡,即使近在明代,亦不太平,因此,为保一方靖安,于明嘉靖三十六年(1559年),筑颜神镇城,这座石城“周围三里,雉堞七百三十,高二丈三尺,广五百一十八丈五尺。”石城开有四个城门:“南曰龙泉,北曰范河,东曰荆山,西曰禹石”。

另有小水门二(《续修博山县志》)筑城用了五个月的时间,于三月开建,同年八月竣工。

至于修建的原因,李攀龙《创筑颜神城记》称: “(颜神镇)是淄、莱、新、益之间一都会哉。天不吊百姓,一二长吏怠于疆事,俾一二不逞子弟,揭竿如林,而负固自喜,以为父母忧。四方亡命,啸而过市,有业甒于筐中,覆之利剑,莫敢以发,而释檐一呼,为皆制梃,又安可谁何?百数十年来,冀氏、姚氏九为倡乱,杀我一二长吏之戍者,以荼毒我百姓,焚荡我庐舍,惨不畏明。至令一妖女子三勤我王师,翦灭此而后食,恶在其按察青齐诸郡县为也?”。

文中“至令一妖女子三勤我王师”,指的是明永乐十八年(1420年)唐赛儿领导的农民起义,战火波及颜神(博山地区)。

《颜神镇志·灾祥兵燹》载:“镇处万山之中,地土瘠薄,每遇旱蝗饥荒立见。且深林邃峪,四方亡命啸聚为害者逞逞而有。远不可稽,自明至今,三百年来,如万历乙卯之饥,永乐蒲台之变,几几见告矣!”堂堂官府尚且考虑建城自保,钢叉楼的建造,或许与此有关吧。一座城池与一座城堡,虽大小有别,作用是一样的。

守望安宁 钢叉楼

的博山石城

有风吹过,钢叉楼前那株树干倾斜树皮斑剥的老槐,瑟瑟作响。探手抚摩古楼,严冬的阳光中,冷硬的坚石竟有着柔柔的暖意,心不由为之一颤。这石头也许已经渗透满了过往的风的气息、悠远的时间的意味,杂陈的五味里令人不忍思望。有村人与我一一指看古楼,何处昔日损毁何处后来重修,言语间难免的诸多叹惋。经历的事件多了,古楼自身尚未能保得完整,百姓们希冀的安宁可想而知了。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,三闾大夫的一声慨叹,竟然洞穿了几个千年。渴望安宁并不违背什么规律法则吧?可平民百姓过安生日子怎么就这么难?

源泉古楼今安在??

在博山,类似的建筑物还有源泉镇泉河头村的一座月台式古楼,据称这座古楼也是始建于明代,原本三层,惜乎已于1958年大跃进中被扒掉了大半,如今只余基座和底层。现存古楼长14米,宽6米,月台高2米,整体高约十米;料石砌基砖石结构的主室三间上带阁楼,主墙用大青砖砌体、楼内发券为顶;楼门为三块大型石条拱口,窗户用七块石板条竖棂构成,整体楼房坚固厚实。楼顶也曾建有雉堞,亦为防御性建筑。

这种防御性的建筑,博山地区还有若干遗存,比如齐长城、挡捻墙,比如南坪石城,鹿角寨,汉王寨……世道太平了,何须这些城寨碉楼?王师义军,官兵盗匪,刀枪棍棒,血火狼烟,灾祸潮水一样来来去去,劫洗着大地、村庄和百姓们。凄厉的现实令一切都黯然失色!城墙的坚固里垒砌进了几多酸楚无奈。从这里,在今天,看着钢叉楼那通体的坚石上硬直冷峻的线条,楼顶环立的雉堞间隐含的冷峻狰狞,气象狞厉肃杀,分明能看到干戈纷乱的岁月里,先民们攒下一份家业的不易,为了保存自己保卫家园的付出智慧和辛劳,心头的希冀,对土地、对安宁生活渴望得缠绵热烈,守护得固执倔强,但也依然可以感觉得到先民们保护家园的决绝中还掺着几分战战兢兢,几分哀怨悲怆。

古楼高高的四楼上依旧例塑了神像,楼前置着石香炉,看着香炉里积攒的烛香残烬,不由想起前不久看过的白塔镇的另一座古楼——香雪楼。

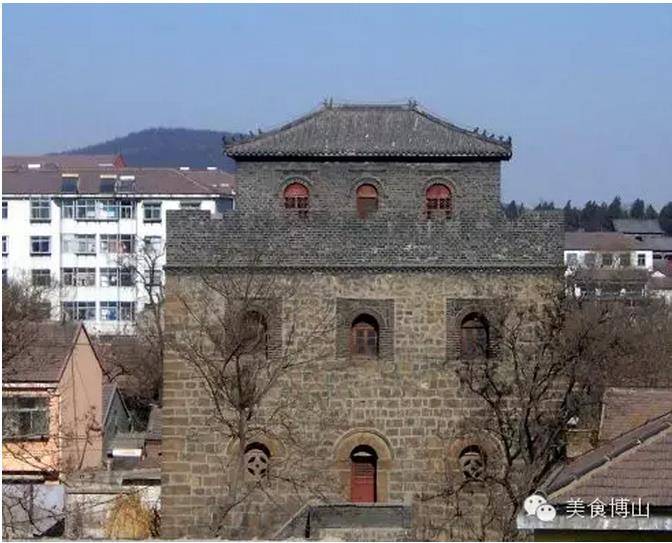

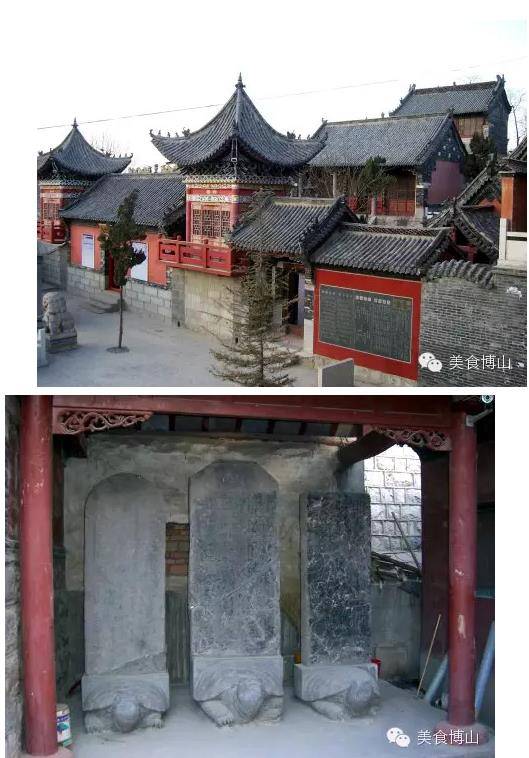

香雪楼在金地院里。金地院在白塔镇北万山村西北。因寺院建于“金盆底”的南麓而得名,就是北万山村民叫的“北寺”。近年重修后,名为“金地禅寺”。寺内尚存古碑,记述了往昔。据考证该寺始建于唐朝末年,后不断扩建成为寺院,“万山庄金地院,于元至元五年,僧福元创修之,明成化四年僧之禅重修之” (清嘉庆五年《重修金地院碑记》)。该寺院内曾有殿房40余间,占地10余亩,寺内佛像、神尊齐全,传至末代和尚体修时有500多名僧人,是淄博地区较大的寺院之一.

香雪楼在金地院的后院,两层三楹硬山顶。门前的月台五层台阶,周遭围有石栏杆。底层方石垒砌,墙体厚1米,一块块石头看似有几百斤重。石门(文革中毁现为木门)、石门框、石窗棂,石门框上墙内一方青石碑匣,“香雪楼”三个行书大字遒劲有力,落款为里人宋怀忍在嘉庆十六年(1811年)重修时所题。

楼内一层三间,砖石发券砌成;沿逼仄阶梯而上,二楼通体一间青砖砌壁,正面为通窗,朱红窗扇衬着砖墙的青褐浑厚,殿内未翻新,仰头可见山墙间灰褐色的檩脊,四根雕石立柱,隐约可见旧日的龙纹云影,保持着先前古朴的样貌,尽管建造年代久远了,依然精致耐看。楼上楼下,中堂两厢,前厅后室,真武祖师、张天师、北极星君……居然还有二郎神,十余位神仙,挤挤挨挨,或端坐或肃立。佛家院落里住了一伙道家神仙,融洽同处,倒也有趣。如果说钢叉楼彰显的是守卫的刚烈,那么香雪楼则是氤氲着对安宁的期望,这是一种寄托于久远的期望,又是在期望着一种能够持续的久远。

走出香雪楼,金地禅寺院内此刻无人,沉静光芒弥漫满院,古楼以骨头的毅力支撑着这最后的风景,立得坚硬倔强,立得粗粝傲岸,立得朴拙敦实,毫不张扬。苍老的身躯挺立于岁月的河流之上,沉寂的灵魂守望着季节的年轮。守护着、陪伴着先民们始终在艰难撑持,向岁月的深处漫行。虽然殷切的祈愿一次次被现实践踏的粉碎,一次次满目疮痍,一次次的劫后余生,又一次次的重整家园,一次次地希冀能够从此安宁,愿望质朴平淡,强烈而执着,如同滋养这片土地的孝妇河,虽然一再经历过严冬冻彻,始终不改春暖时的奔流,绵绵不绝。

话题太沉重了些吧,那么,海眼村、白塔镇应当也有一些足以自豪的记忆吧,比如:

这位“才资文武此全才”的一代元戎,是否登临过此楼?此诗是否于此处赋就?

再比如 1949年5月23日,支援淮海战役随军南下的白塔小车队1000余人胜利归来。可以想见,那一天的夜晚,白塔的百姓们是沉浸在怎样的欢乐中。

立于楼顶,周围的新楼旧居之外,天阔地展,坦荡间淡然宁静。古楼现在已经失去了初始的功用,这么硬扎扎的一站,干净利落,在民居安详氛围的背景中突兀而出,有些不大协调,似乎是不该出现的。其实古楼的固守不无道理,简单、糙砺、憨直、朴拙,虽远没有长城的雄奇壮伟,紫禁城的尊贵华美,因为凝结了乡民们的殷切期望,记载先民们珍惜和恪守的生存状态,身后遮映着几百年的踉跄行程,立而如碑,守望安宁,今日的存在因而成为一种醒戒:

切莫在春天里丧失对冬天的记忆,

不要在冬天里丢失对春天的憧憬!

作者:城头变焕

-

诚聘餐厅服务员经验不限

8000元以上 餐厅服务员详情博山区七夜小酒馆店 -

诚聘裱花师和裱花学徒

3000-5000元 其他详情博山区麦与禾烘焙店 -

中国人寿招售后服务啦!周休1.5天,工作轻松

面议 保险顾问详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘保险顾问经验不限

3000-5000元 保险顾问详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘文员经验不限

3000-5000元 文员详情五险淄博旭达陶瓷原料有限公司 -

诚聘助教经验不限

2000-3000元 助教详情博山区德道校外托管中心 -

诚聘秘书/助理经验不限

2000-3000元 秘书/助理详情五险博山区德道校外托管中心 -

诚聘招生/课程顾问经验1年以上

3000-5000元 招生/课程顾问详情博山区德道校外托管中心 -

中国人寿新型保全员招募中

5000-8000元 售前/售后服务详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘普工经验不限

3000-5000元 普工详情五险淄博德信智能科技有限公司 -

诚聘车工经验不限

5000-8000元 车工详情五险工作餐淄博德信智能科技有限公司 -

中国人寿售后服务招聘,名额有限,待遇优渥,欢迎咨询。

3000-5000元 客户经理/业务经理详情五险中国人寿保险股份有限公司淄博市博山支公司

内容页尾部广告

-

上一条:中国五千年文化原来都出自这里

-

下一条:白石洞上的故事

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号