微信扫一扫

内容页通栏

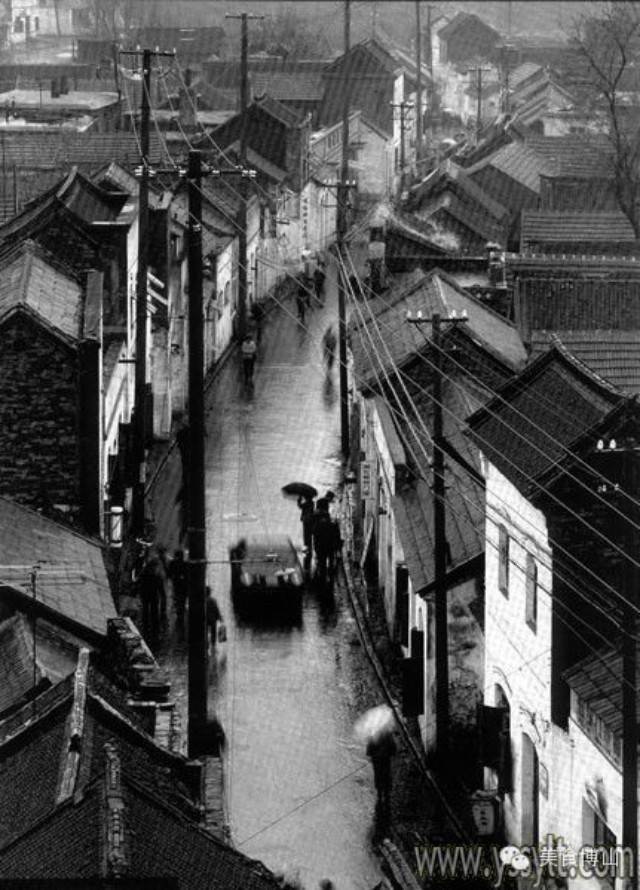

旧时西冶街餐饮的故事

待要吃好饭,围着博山转,吃了博山饭,围着天下转。旧时琉璃、陶瓷料货庄的来回贩运,带动了博山小小山城的饮食繁荣。在西冶街上有八家旅馆接待外客,饭馆酒肆,日夜喧腾。1919年,聚乐村饭庄“横空出世”,点缀了博山饭南北交融的特色。

“聚乐村先是在西冶叠道街北首,后来在西冶街北首路东新建四合院,扩大经营,随之进入鼎盛时期。”彼时的聚乐村,早晨8点开门营业,到午夜12点方休,凭借花样翻新的南北大菜,整日车水马龙,顾客盈门。

而店员们服务周到,态度和蔼也是其保持青云直上的利器。遇有外地客有意考验厨师技艺,巧立名目点菜,无论有无,均和悦相待。如解放前,两位南方顾客来馆就餐,点了一道“烧南北”。当时伙计报与厨师,一时谁都摸不清楚,便请示经理栾玉琢,研究菜名。栾玉琢走南闯北,经多见广,随即答应照做,吩咐厨师做“口蘑炒竹笋”,原因是竹笋产在南方,口蘑产在东北,故取菜名“烧南北”,顾客表示满意。

还有一次有四位外埠客商,来饭庄吃水饺。上饭后,客商对伙计说,拿点“义和菜”来,伙计听后回答声“好!”但不知为何物。栾玉琢得知后,便告诉伙计“拿点大蒜去”。因大蒜的形状是七八个蒜瓣围聚着蒜苔杆,象征义气团结,故名“义和菜”。这是跑外客商的吉利用语,相当于江湖“行话”。

迎来送往,有外商也有近客。1924年,琥珀琉璃嘴畅销南北,供不应求,料货庄生意兴隆,炉业工人的收入也成倍增长,加之向来不善理财,花钱无所顾忌,西冶街上的“小炉匠”顿时成了聚乐村的座上客。

在手抄本《炉匠碰碑》中,有关于此段“辉煌”的详细记载,“今春小炉匠,手艺实在强……先上永盛馆,聚乐村饭庄。伸伸大拇指,就是有大洋。先要四独盘,见见要六样,海参、烧锅、肘,大盘豆腐箱。十条银丝卷,干饭嫌冰凉,下上几碗面,来碗鸡丝汤。”

刚成暴发户的小炉匠们在聚乐村挥霍无度,以致最后卖屋房、当衣裳,拿着根枣条,提着个小筐,不要面和饼,只要陈干粮。当年的小炉匠已经不在,可西冶街上可能还会发生相似的故事。而那些从这里走出的游子,那些推起木轮车便走的车夫,那些南来北往的商人,他们走出博山城,鞋底却沾满了西冶街的土,仿佛把整条街道带到了天下有琉璃的地方。

炉匠们吃的挑剔为博山菜的发展起到了很好的促进作用。

内容页尾部广告

-

上一条:博山吃火锅去哪儿?

-

下一条:创造博山四四席的灵魂人物是谁?

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号