微信扫一扫

内容页通栏

博山菜为何进不了鲁菜“族谱”

有着百年辉煌历史的“博山菜”和以它为代表的“淄博菜”,近年来越来越受到省内外人们的喜爱,许多有识之士把“博山菜”(或称之为淄博菜)带到了全国各地,经典传统的风味、富含深邃文化内涵的宴席规制,同样引起了业内人士和广大消费者的关注及喜爱,更有人把以博山菜为代表的淄博菜称之为鲁菜的重要组成部分。但是,当你查看鲁菜历史时,在它传统的“族谱”里却几乎见不到博山菜、淄博菜的名分。比笔者翻阅大量资料,几乎所有的历史记载中都这样写着“鲁菜:即山东菜系,由济南、胶东、孔府三种风味组成……经过长期的发展和演变,鲁菜系逐渐形成包括青岛在内,以福山帮为代表的胶东派,以及包括德州、泰安在内的济南派两个流派…….”。我曾感叹过:博山菜、淄博菜究竟为何连德州、泰安菜都赶不上呀!

|

八大菜系 |

鲁菜系发展历史

|

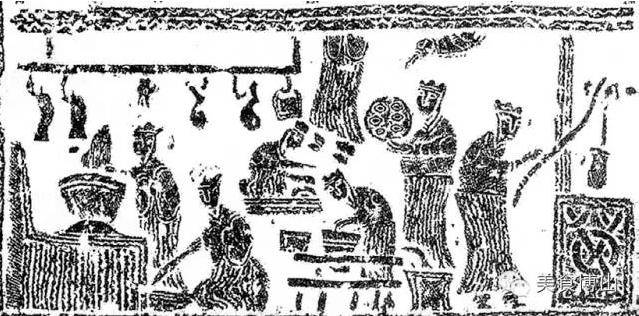

鲁菜菜系在中国影响巨大,鲁菜的形成和发展与由山东地区的文化历史、地理环境、经济条件和习俗尚好有关。山东是我国古文化发祥地之一。地处黄河下游,气候温和,胶东半岛突出于渤海和黄海之间。境内山川纵横,河湖交错,沃野千里,物产丰富,交通便利,文化发达。其粮食产量居全国第三位;蔬菜种类繁多,品质优良,是号称“世界三大菜园”之一。如胶州大白菜、章邱大葱、苍山大蒜、莱芜生姜都蜚声海内外。鲁菜历史极其久远。《尚书·禹贡》中载有“青州贡盐”,说明至少在夏代,山东已经用盐调味;远在周朝的《诗经》中已有食用黄河的鲂鱼和鲤鱼的记载,而今糖醋黄河鲤鱼仍然是鲁菜中的佼佼者,可见其渊远流长。鲁菜系的雏形可以追溯到春秋战国时期。齐鲁两国自然条件得天独厚,尤其傍山靠海的齐国,凭借鱼盐铁之利,使齐桓公首成霸业。秦汉时期,山东的经济空前繁荣,地主、富豪出则车马交错,居则琼台楼阁,过着“钟鸣鼎食,征歌选舞”的奢糜生活。 根据“诸城前凉台庖厨画像”中国菜的英文名称,可以看到上面挂满猪头、猪腿、鸡、兔、鱼等各种畜类、禽类、野味,下面有汲水、烧灶、劈柴、宰羊、杀猪、杀鸡、屠狗、切鱼、切肉、洗涤、搅拌、烤饼、烤肉串等,各种忙碌烹调操作的人们。这幅画所描绘的场面之复杂中国体菜,分工之精细,不啻烹饪操作的全过程,真可以和现代烹饪加工相媲美。 下图为"诸城前凉台庖厨画像"

北魏的《齐民要术》对黄河流域,主要是山东地区的烹调技术作了较为全面的总结。不但详细阐述了煎、烧、炒、煮、烤、蒸、腌、腊、炖、糟等烹调方法,还记载了“烤鸭”、“烤乳猪”等名菜的制作方法。此书对鲁菜系的形成、发展有深远的影响。 |

|

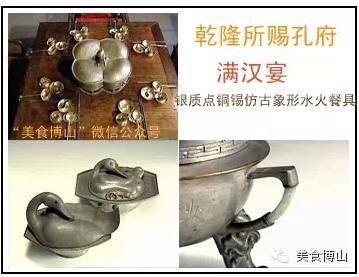

隋朝至今 历经隋、唐、宋、金各代的提高和锤炼,鲁菜逐渐成为北方菜的代表,以至宋代山东的“北食店”久兴不衰。在这漫长的岁月中,吴苞、崔浩、段文昌、段成式、公都或等,都是著名的烹饪高手或美食家,他们对鲁菜的发展都作出了重要的贡献。到元、明、清时期,鲁菜又有了新的发展。此时鲁菜大量进入宫廷,成为御膳的珍品,并在北方各地广泛流传。清高宗弘历曾八次驾临孔府,并在1771年第五次驾临孔府时,将女儿下嫁给孔子第72代孙孔宪培,同时赏赐一套“满汉宴·银质点铜锡仿古象形水火餐具”给孔府。这更促使鲁菜系中的奇葩“孔府菜”向高、精、尖方向发展。

鲁菜其特点是清香、鲜嫩、味纯而著名,十分讲究清汤和奶汤的调制中国地方菜,清汤色清而鲜,奶汤色白而醇。 济南菜擅长爆、烧、炸、炒,其著名品种有“糖醋黄河鲤鱼”、“九转大肠”、“汤爆双脆”、“烧海螺”、“烧蛎蝗”、“烤大虾”、“清汤燕窝”等。胶东菜以烹制各种海鲜而驰名,口味以鲜为主,偏重清淡,其著名品种有“干蒸加吉鱼”、“油爆海螺”等。建国后,创新名菜的品种有“扒原壳鲍鱼”。鲁菜善于以葱香调味,在菜肴烹制过程中,不论是爆、炒、烧、馏,还是烹调汤汁,都以葱丝(或葱未)爆锅,就是蒸、扒、炸、烤等菜,也借助葱香提叶,如“烤鸭”、“烤乳猪”、“锅烧肘子”、“炸脂盖”等,均以葱段为佐料。

|

|

博山菜 作为鲁菜的重要分支,以博山菜为代表的淄博菜也有着悠久辉煌的历史。早在两千多年前,齐国的都城——临淄曾出过一位御厨易牙,他被后人称为厨师的祖师爷,王充《论衡·谴告》说:“狄牙之调味也,酸则沃(浇)之以水,淡则加之以成,水火相变易,故膳无咸淡之失也。”就是说易牙可以通水、咸(盐)、火的调和使用,做出酸咸合宜,美味适口的饭菜来。所以他成了齐桓公的私人厨师,为了讨得齐桓公的欢心,他不惜杀了自己的儿子做成菜肴献给齐桓公,后来他因为参与政变,被逐出都城,逃到了旧彭城(今江苏徐州)开了中国历史上最早的私人饭馆。易牙与齐国彭城(今徐州)的渊源使他留名于今日的饮食文化中。今日徐州菜之口味无不留有鲁菜系的踪迹。

齐国菜是我国最早的地方风味菜,后来成为中国的四大菜系之一(鲁菜),以其味鲜咸脆嫩、风味独特、制作精细享誉海内外。易牙对鲁菜的形成无疑是有功的。北魏的高阳太守贾思勰在他的《齐民要术》中对黄河流域,主要是山东地区的烹调技术作了较为全面的总结。不但详细阐述了煎、烧、炒、煮、烤、蒸、腌、腊、炖、糟等烹调方法,还记载了“烤鸭”、“烤乳猪”等名菜的制作方法。此书对鲁菜系的形成、发展有深远的影响。还有唐代临淄人段文昌都是成长在齐国的著名的厨师。从历史的角度来讲,他们还不算是正宗淄博人,因为临淄从 1969年12月16日起,才由当时的昌潍专区划归淄博市,把他们与博山菜、淄博菜联系起来似乎有些牵强,但是单从博山菜的发展历史来看,博山菜、淄博菜也算得上源远流长了。 |

博山菜进不了鲁菜“族谱”的原因

既然博山菜的文化底蕴如此丰厚,那为什么在现有的鲁菜史料中鲜见记载呢?我曾向几位资深的饮食烹饪界人士做过咨询,虽然他们不太愿意提起当年那些上不得台面的话题,但闲谈中我仍然听出了个中原因,归纳起来有以下几点:

一是五十年代初,山东省政府曾经从昌潍地区和淄博市的博山区招过一批餐饮专业人士,远离家乡的他们大都不习惯,思乡之苦难以承受,再加上当时的交通、通讯有极不发达,于是大部分博山籍的厨师们在不长的时间里,选择了辞职回乡。家乡的诱惑是巨大的,当年的博山山清水秀、民风淳朴,再加上当时的市委、市政府又落户于博山,所以过惯了富裕小康日子的又有一技之长的博山大厨们“婉拒”了领导们的要求,“博山厨师们”彻底激怒了“分管”的领导们,为此淄博的厨师们在以后的日子里也付出了沉重的代价。先是厨师们的评级出现了问题,尔后在鲁菜史志写作过程中,博山菜、淄博菜自然也难逃厄运。

下图为大师们的家乡---博山全景图

二是当年的淄博市工业较为发达,许多大型国营企业是人们向往的就业天堂,于是当年省里“分管”的领导们提出了能否照顾一下他们的子女们,结果遇上了清正廉洁、刚直不阿的市领导,他们“走后门”的要求没有得到满足,后果可想而知。

三是安于现状、文化程度不高的厨师们没有撰写资料的习惯,厨师们各自为业极少开门交流厨艺,至于修史编志的事总觉得与他们无关,时至今日,有关博山菜文字资料的东西极为罕见,再加上“文革”的影响,前些年博山菜的影响越来越小。

四是当年的主管部门重视不够,更重要的是缺乏博山菜领军人物,餐饮烹饪界大型的学习交流活动稀少,鲁菜理论研究无业内人士来抓,这些因素都给博山菜、淄博菜甚至是鲁菜的发展带来了很大的影响。

当然,以上这些因素可能是造成博山菜、淄博菜未能及时进入鲁菜“族谱”的客观原因,但从根本上看,还是当时的历史环境造成的,我们不应该过多的去抱怨历史,应该客观地分析博山菜、淄博菜的实际,在实践中努力改变目前的状况。

-

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

三公里派出所对面

域城镇0㎡| 4室2厅 0元 面议 -

龙泽园社区

城西64㎡| 2室1厅 350元 面议 -

西寨小区

城西140㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

白塔医院小区

白塔镇85㎡| 3室1厅 800元 面议 -

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

亭园小区

域城镇74㎡| 2室1厅 650元 面议 -

泰和花园(中心路)

城西97㎡| 3室1厅 900元 面议 -

英雄路金色港湾小区

城西88.9㎡| 2室2厅 0元 面议 -

大辛庄农行宿舍

城西106㎡| 3室2厅 800元 面议 -

博山数字经济产业园

域城镇100㎡| 1室1厅 100元 面议 -

润泽园小区

夏家庄镇0㎡| 2室2厅 500元 面议

-

圣地佳缘

域城镇94.26㎡| 2室2厅 43万 面议 -

税务街小区

城西69㎡| 2室2厅 21万 面议 -

新博园

山头88.47㎡| 3室1厅 28万 面议 -

团山小苑

山头60.38㎡| 2室1厅 13.6万 面议 -

城东新建四路

城东78㎡| 2室1厅 22.8万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

鼓浪屿东苑

城东106㎡| 3室2厅 46万 面议 -

钢厂宿舍

城西70㎡| 2室2厅 16万 面议 -

新泰山花园

城西58㎡| 2室1厅 14万 面议 -

西冶街小区(南片)

城西0㎡| 2室1厅 20万 面议 -

峨眉新村社区

城东60㎡| 2室1厅 0万 面议

内容页尾部广告

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号