微信扫一扫

内容页通栏

从崔木到太河

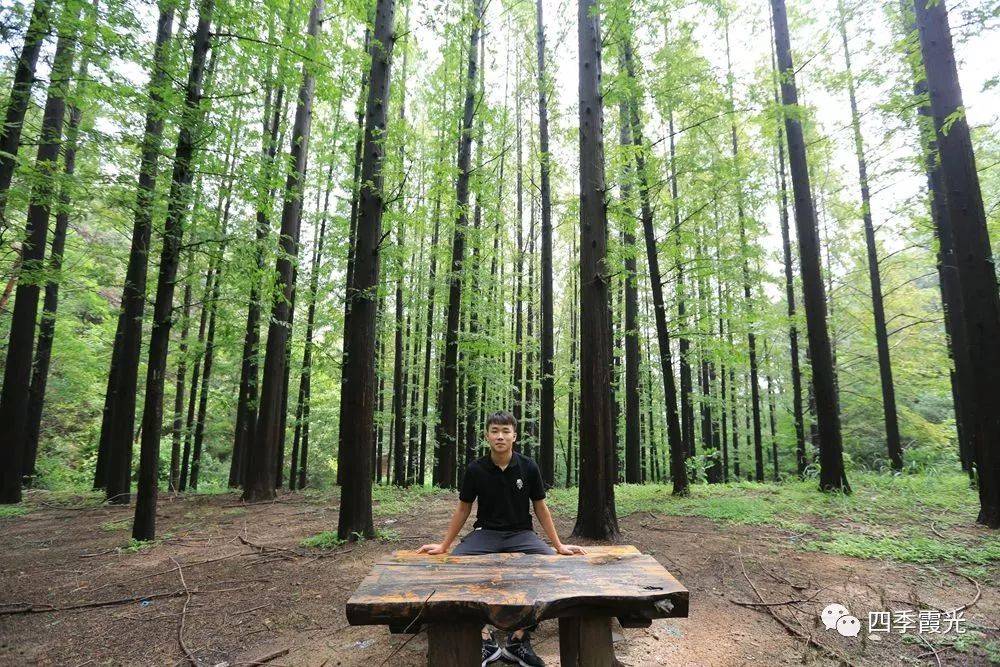

临朐水杉林位于嵩山旅游区的崔木村。村里有一个山谷被村民称为“大涝场”,大涝场常年有水,与周边环境不同的是这里形成了类似于亚热带的湿润气候,即使是在大旱之年,这里的石缝里都能有水渗出。20世纪70年代初,当地护林人员曾在此试种竹子,可惜没成活,后来技术员去南方学习,引进了水杉这一基本只适合在南方生长的对水分要求较大的树种。奇迹的是,这片水杉林竟然成活了,经过40余年的生长,现在这片水杉林面积100余亩,有水杉3500余株,平均树高24米,最高的一株32.5米(相当于10层楼高)。这里冬无严寒,夏无酷暑,每到深秋,这里树叶变黄,看上去如油画一般。

水杉,杉科水杉属现存唯一树种,中国特产的孑遗珍贵树种,第一批列为中国国家一级保护植物的稀有种类,有植物王国“活化石”之称。已经发现的化石表明,水杉属在中生代白垩纪及新生代曾广泛分布于北半球,但在第四纪冰期以后,同属于水杉属的其他物种因气候变冷而全部灭绝。而中国川、鄂、湘边境地带因地形走向复杂,受冰川影响小,使水杉得以幸存,成为旷世奇珍。1943年,植物学家王战教授在四川与湖北交界处的磨刀溪发现了三棵从未见到过的“神树”,其中最大的一棵高达33米,胸围2米。当时谁也不认识它,甚至不知道它应该属于哪一属,哪一科。一直到1946年,由我国著名植物分类学家胡先骕和树木学家郑万钧共同研究,才证实它就是亿万年前在地球大陆生存过的水杉,从此,植物分类学中就单独添进了一个水杉属水杉种。

水杉,杉科水杉属现存唯一树种,中国特产的孑遗珍贵树种,第一批列为中国国家一级保护植物的稀有种类,有植物王国“活化石”之称。已经发现的化石表明,水杉属在中生代白垩纪及新生代曾广泛分布于北半球,但在第四纪冰期以后,同属于水杉属的其他物种因气候变冷而全部灭绝。而中国川、鄂、湘边境地带因地形走向复杂,受冰川影响小,使水杉得以幸存,成为旷世奇珍。1943年,植物学家王战教授在四川与湖北交界处的磨刀溪发现了三棵从未见到过的“神树”,其中最大的一棵高达33米,胸围2米。当时谁也不认识它,甚至不知道它应该属于哪一属,哪一科。一直到1946年,由我国著名植物分类学家胡先骕和树木学家郑万钧共同研究,才证实它就是亿万年前在地球大陆生存过的水杉,从此,植物分类学中就单独添进了一个水杉属水杉种。

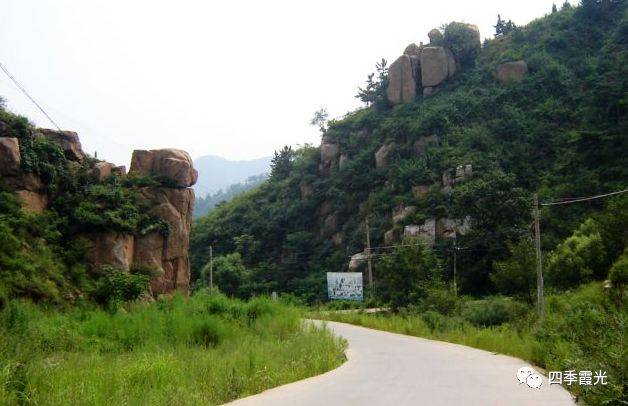

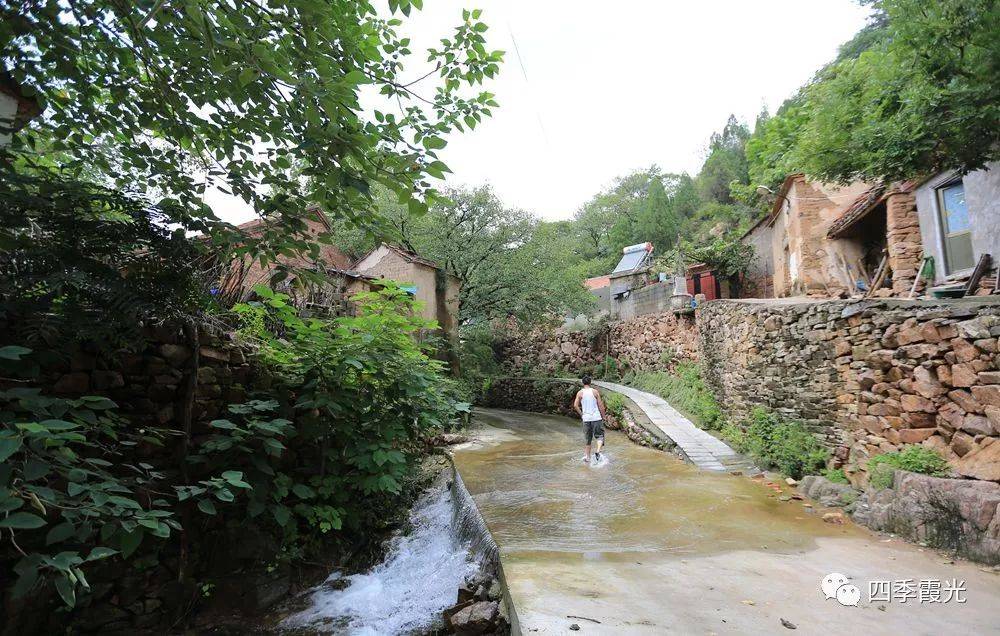

“早知云水谣,何必下江南”。云水谣藏匿在沂源、临朐、博山、淄川四县交界处,是一个未曾被惊扰过的地方。这里翠峰如聚、森林如墨、人文丰富、灵山碧水,无不给人以超然的感觉。

。

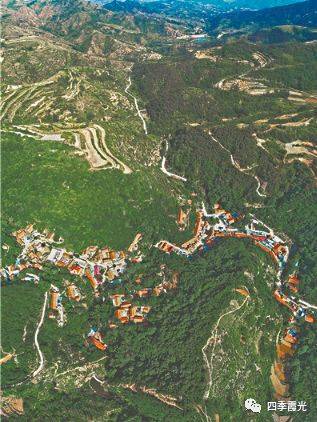

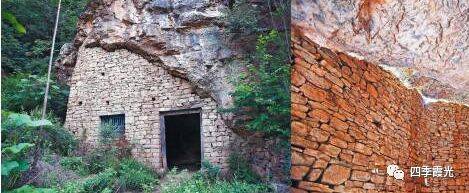

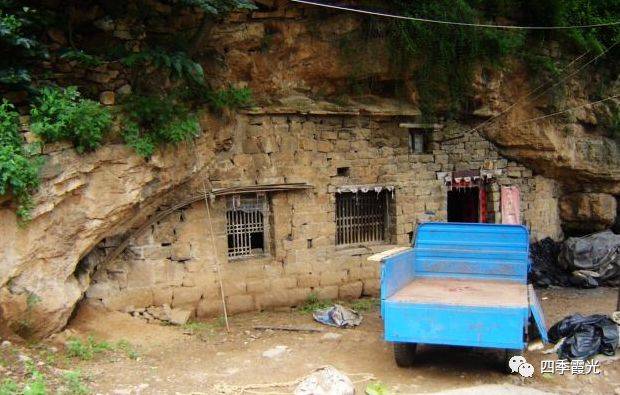

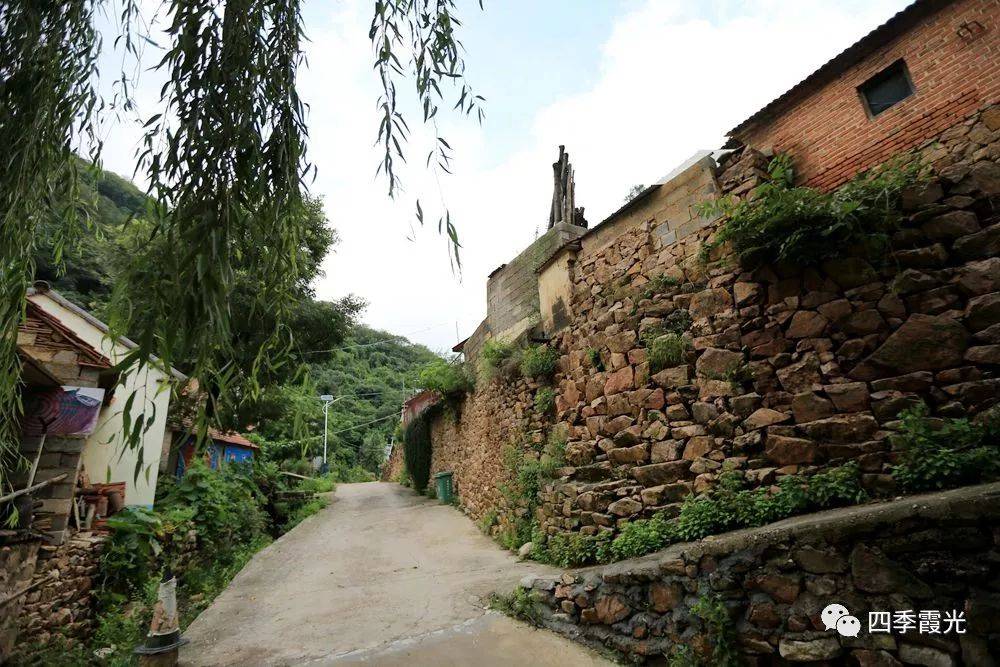

双石屋村位于沂源县北部的大山深处,与淄川、博山、临朐相邻。村西是太平山,海拔903米。村子四周群山环抱,只有一条小路与外界相连。两个石屋中较小的一个,石头垒砌的墙近年进行了整修。两个石屋中较大的一个,曾经是抗战时期沂源县委的驻地。

据记载,1944年,沂源县委书记边一峰在双石屋村办公,主持沂源县委工作。在抗日的同时开展锄奸、筹粮、征兵工作。边一峰在此工作8个月后,调任鲁中区党委支前司令部民运科长,后来由沂源县委其他领导继续在此工作至1947年。在当时不足100人的小山村,从1945年至1948年有5人入党、13人入伍。

村外山上种黄烟,是这里村民的主要收入之一。

村里人传说,明万历年间,淄川渭头河村人张敬思夫妇来到了这里,看到这个四面环山的山谷风光旖旎,就在山谷北侧悬崖下一处凹进去的地方垒墙建造了一座石屋,在此生活下来。400多年后,这个美丽的小山村已经有80多户186口人,主要是张、周、李三姓。

村里人传说,明万历年间,淄川渭头河村人张敬思夫妇来到了这里,看到这个四面环山的山谷风光旖旎,就在山谷北侧悬崖下一处凹进去的地方垒墙建造了一座石屋,在此生活下来。400多年后,这个美丽的小山村已经有80多户186口人,主要是张、周、李三姓。

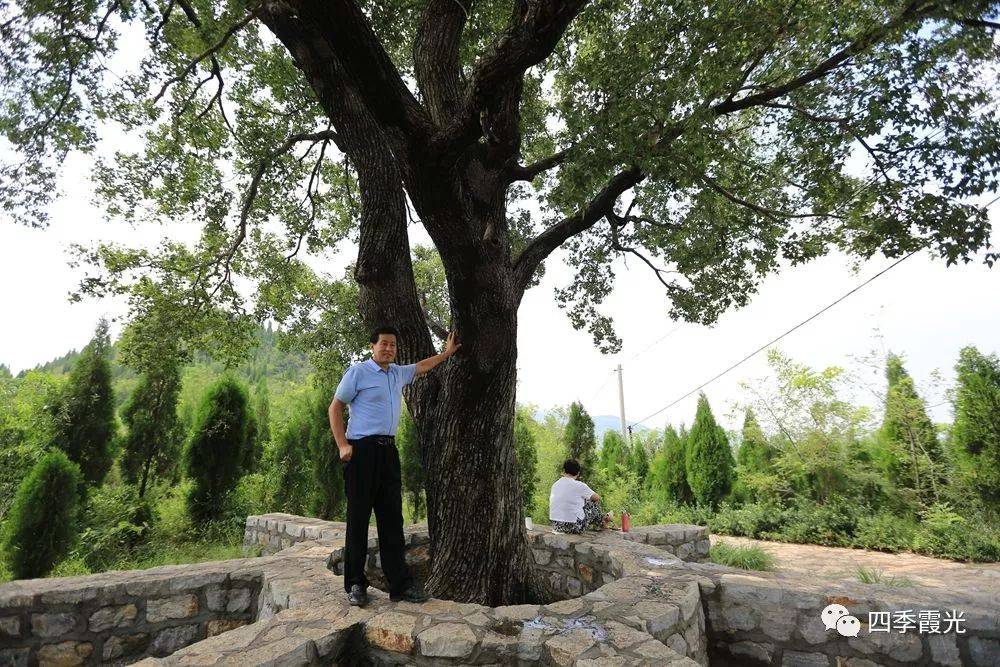

这是一棵标志性的枫树,矗立在临朐、淄川搭界的山顶上。任凭几百年风吹雨打,兀自岿然不动。

这是一棵标志性的枫树,矗立在临朐、淄川搭界的山顶上。任凭几百年风吹雨打,兀自岿然不动。

峨庄瀑布群在乡政府驻地南600多米。景区南北高差200多米。沿河长12华里,瀑连塘,塘连瀑。秀水塘湾飞瀑不断,具有四川九寨沟之美;沿河六个古村,具苏南周庄之古典。时间关系,我们只观看了最外边的一个瀑布。

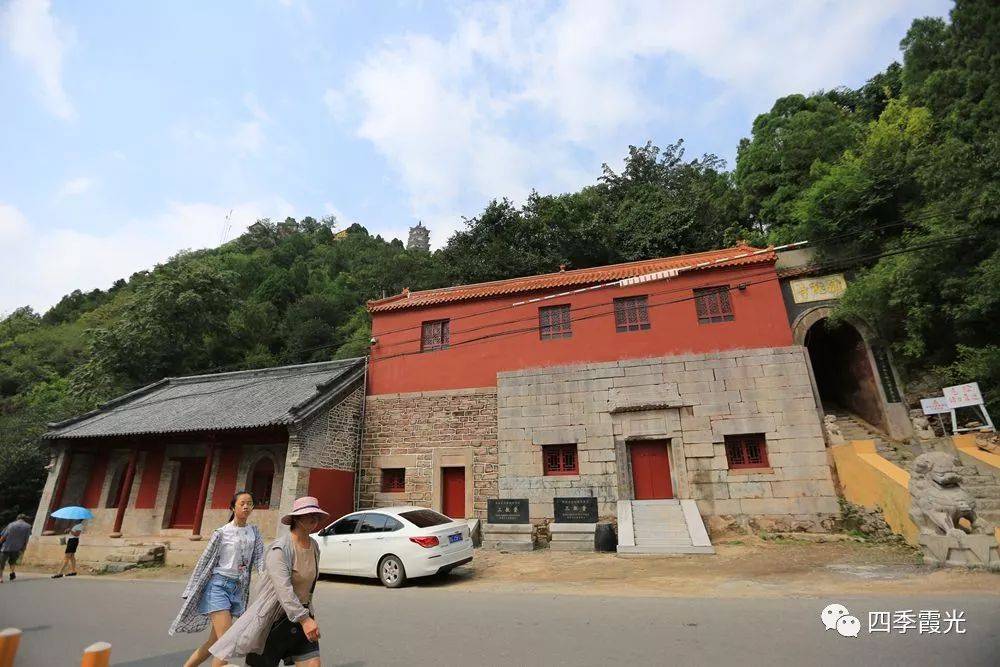

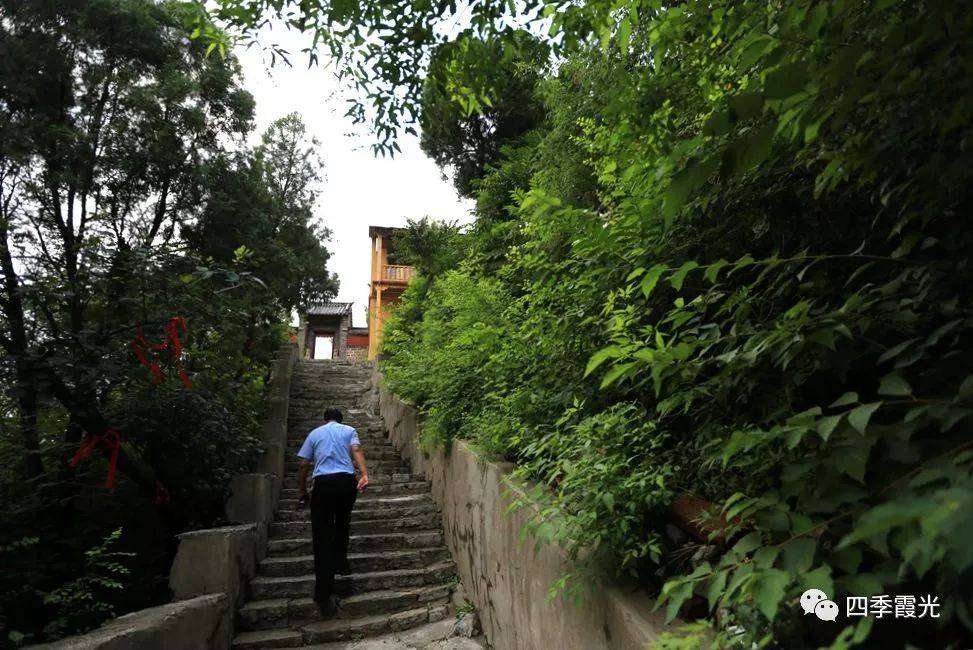

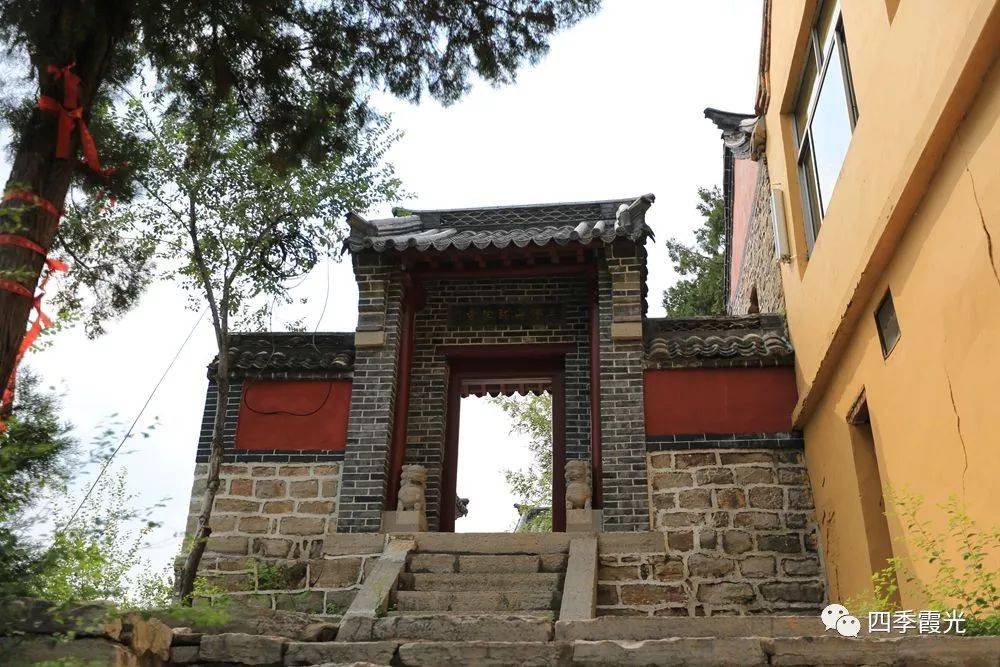

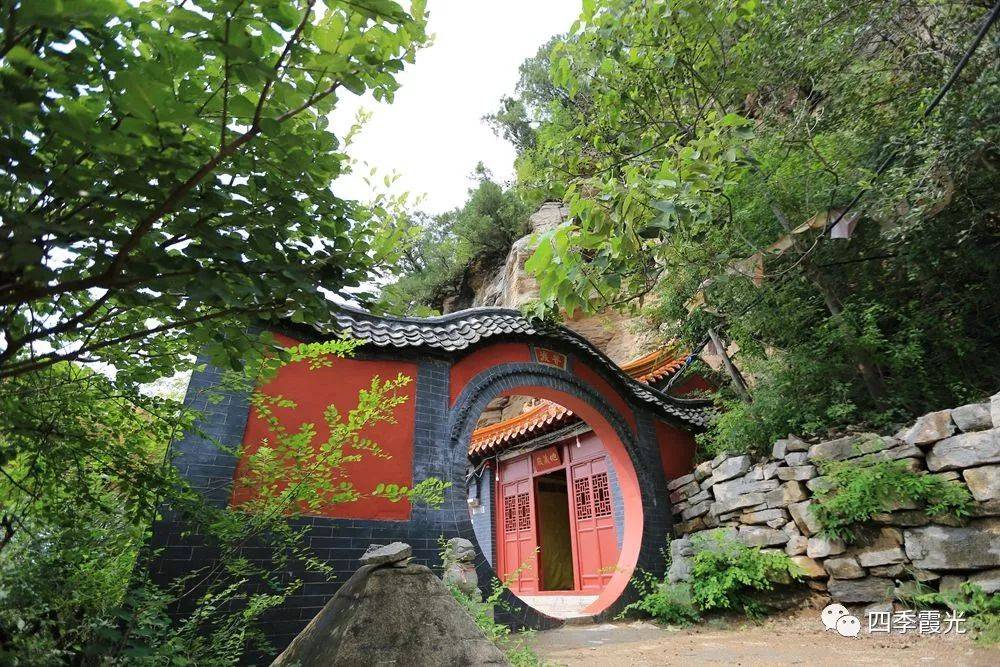

三教堂在峨庄乡西石村北约300米处的三佛山南麓。洪峨公路从其南侧通过,为淄川东部山区最大的一处庙宇建筑群。集佛、儒、道三教为一体,故名三教堂。该庙宇群历史悠久,据发现的宋神宗元丰五年(1082)重修碑记载,其始建于唐代,至宋代重修时改名三教堂。寺院中存放有明·万历33年(1605)、清·乾隆17年(1752)、光绪24年(1898)的各次重修碑记。文革中特别是由于修筑洪峨公路,该庙宇群中的文昌阁、万仙亭、斋堂、观音殿、泰山行宫、炉神姑庙、石大夫庙、钟鼓楼等已被毁。2002年,尚存山下、半崖、山上三组建筑。

三教堂在峨庄乡西石村北约300米处的三佛山南麓。洪峨公路从其南侧通过,为淄川东部山区最大的一处庙宇建筑群。集佛、儒、道三教为一体,故名三教堂。该庙宇群历史悠久,据发现的宋神宗元丰五年(1082)重修碑记载,其始建于唐代,至宋代重修时改名三教堂。寺院中存放有明·万历33年(1605)、清·乾隆17年(1752)、光绪24年(1898)的各次重修碑记。文革中特别是由于修筑洪峨公路,该庙宇群中的文昌阁、万仙亭、斋堂、观音殿、泰山行宫、炉神姑庙、石大夫庙、钟鼓楼等已被毁。2002年,尚存山下、半崖、山上三组建筑。

山下组:本组建筑在公路北侧1至2米处,自东而西由纯阳阁、玉京金阙殿、仙临殿、佛爷殿连成一体,大多为石材建筑。宗教以道教为主。

山下组:本组建筑在公路北侧1至2米处,自东而西由纯阳阁、玉京金阙殿、仙临殿、佛爷殿连成一体,大多为石材建筑。宗教以道教为主。

山上组:由半崖组登山而上,东北方即为山上组建筑,称玉皇顶,是一长宽各为20米的院落。山门东向,前院西侧为灵官殿,后院正殿为玉皇殿,砖石结构、无梁,院东西两侧各有侧殿,砖木结构。2002年,山上东北处新建一塔。

山上组:由半崖组登山而上,东北方即为山上组建筑,称玉皇顶,是一长宽各为20米的院落。山门东向,前院西侧为灵官殿,后院正殿为玉皇殿,砖石结构、无梁,院东西两侧各有侧殿,砖木结构。2002年,山上东北处新建一塔。

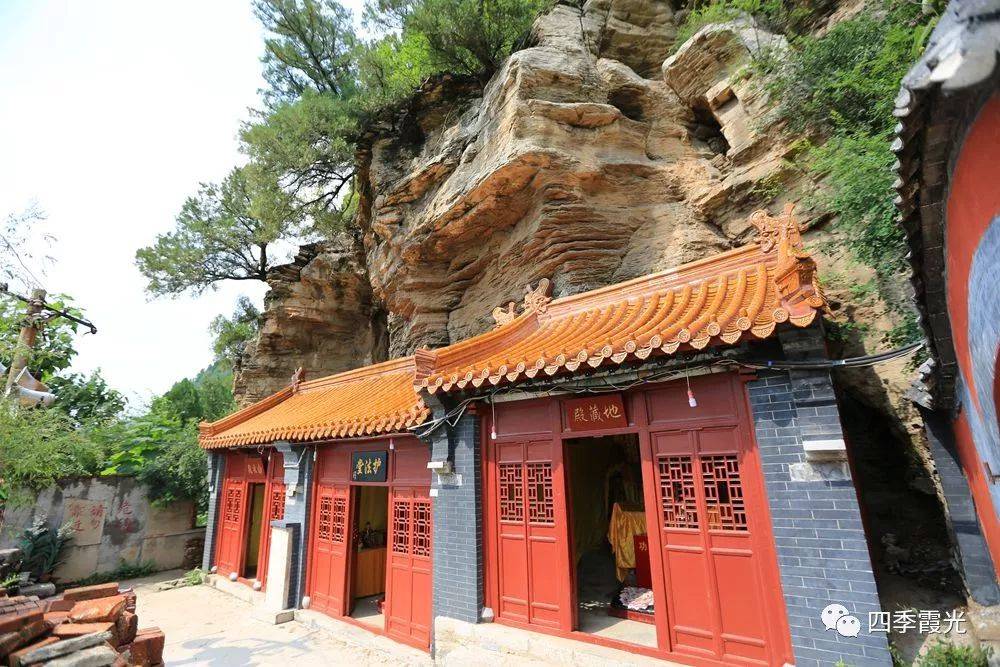

半崖组:在山下组东北坡处一长约20米、宽约5米的院落中。依山而建地藏菩萨殿、白衣大师殿。砖木结构,均为独间。

半崖组:在山下组东北坡处一长约20米、宽约5米的院落中。依山而建地藏菩萨殿、白衣大师殿。砖木结构,均为独间。

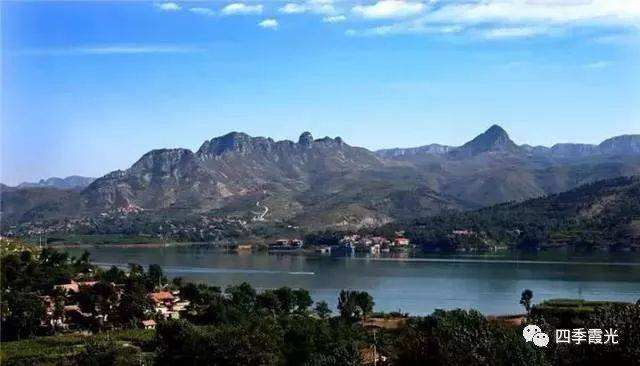

太河水库建于1960-1972年,原名金鸡山水库,在淄川区境内,为纪念1939年4月发生在钓鱼台附近的震惊中外的“太河惨案”而改名为太河水库。 水库水库位于鲁山北麓,北起金鸡山,南傍马鞍山,东依青龙山,西临豹眼山。南北长约10余公里,东西宽约3公里,上游控制流域面积约780平方公里,总库容为1亿8千万立方米,是全国大型水库之一。整个库区山峦迤俪,风景宜人,水质洁净,不仅是一项大型水利设施,而且是一处风景秀丽的游览胜地。太河村正处于水库区内,居民全部迁走,历史上的太河村已经不复存在。只有连绵的群山和水库中化作一座小岛的高地,屹立于烟波浩淼的水面之上,见证着20世纪30年代末那一段残酷的历史。

太河水库建于1960-1972年,原名金鸡山水库,在淄川区境内,为纪念1939年4月发生在钓鱼台附近的震惊中外的“太河惨案”而改名为太河水库。 水库水库位于鲁山北麓,北起金鸡山,南傍马鞍山,东依青龙山,西临豹眼山。南北长约10余公里,东西宽约3公里,上游控制流域面积约780平方公里,总库容为1亿8千万立方米,是全国大型水库之一。整个库区山峦迤俪,风景宜人,水质洁净,不仅是一项大型水利设施,而且是一处风景秀丽的游览胜地。太河村正处于水库区内,居民全部迁走,历史上的太河村已经不复存在。只有连绵的群山和水库中化作一座小岛的高地,屹立于烟波浩淼的水面之上,见证着20世纪30年代末那一段残酷的历史。

1939年3月,在鲁北清河地区坚持敌后武装斗争的八路军山东纵队第三支队,为了适应抗日形势发展的需要,奉中共山东分局之命,选派62名干部、战士到鲁南"山东军政干部学校"和延安"抗日军政大学"学习,途中路经太河镇。此时,在淄河流域坚持抗日斗争的八路军四支队冯毅之营已经撤离太河,国民党第五纵队司令秦启荣所属第五指挥部指挥王尚志部占据了太河地区。为避免冲突,我部派人前去王尚志部联系,说明意图,王尚志表示可以通过。

3月30日凌晨,我部270余人自淄东井筒村列一路纵队出发,四连做先锋,七连做后卫,中间为受训干部。队伍到达离太河镇8里远的同古村时,从太河方向来了四五个骑马的人,便衣短枪,径直拦住去路,自称是王尚志的联络人员,要我军停止前进,等待答复。大约两个小时后,又来传达上司命令,要我军沿着太河镇西围墙通过。太河镇南北狭长,周围有一丈多高的石围墙。围墙与淄河之间,是一条三四米宽的通道。我军在中午时分来到镇西北角,顺着狭窄通道往南走,就听到围墙上有人在不怀好意地嚎叫:"老乡啊,太累了,歇息歇息再走吧!"吕乙亭果断命令部队"肩枪",高唱起"大刀向鬼子们的头上砍去"、"中国人不打中国人"等抗日歌曲继续前进。当大部分人员走近太河镇西门外的围墙时,一架架机关枪从围墙上露了出来,王尚志部突然从太河镇制高点钓鱼台首先开了枪。占有绝对优势的敌人,用猛烈的炮火将我军压制在毫无遮蔽物的狭窄河滩上。带领尖刀班走在最前面的吕乙亭营长当场中弹牺牲,随后奉鲍辉指示向吕营长传达命令的通讯员刘书厢也壮烈殉国。

部队前路被阻,后路被封,两边又是耸立的山崖,在这危急时刻,鲍辉、潘建军仍然采取克制态度,命令"不要还枪",并且向围墙上敌人高喊"枪口不要对内"、"中国人不打中国人!"但是正义的呼声没有唤醒敌人已经泯灭的良心,随着太河镇西门大开,镇内敌人与南山、北山、西山的敌人从四面向我军包抄过来。四连长许子敬与受训干部孙晓东等果断向东南方向冲击,打开一个缺口,率领38人突出重围,其中包括5位受训人员。没有进入西围墙下的后卫部队20多人,也从河滩上向北逃出虎口。除60余人脱险外,210名干部战士落入敌人的魔掌。鲍辉、潘建军、邓甫晨、张林、陈大学、赵华川、徐效礼、张琴书等英勇不屈,被残酷杀害。这次由国民党军事委员会第五纵队司令秦启荣,指挥其第五指挥部指挥王尚志预谋策划,捕杀我八路军山东纵队受训干部和护送部队210余人的严重反共事件,就是震惊全国的太河惨案。

有时间就出去走走,接受些红色教育。记住历史,努力工作,多做些对社会有意义的事!(部分照片来自网络,感谢不知名的摄影师)

-

诚聘售前/售后服务经验不限

5000-8000元 售前/售后服务详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘普工经验不限

3000-5000元 普工详情五险淄博德信智能科技有限公司 -

诚聘车工经验不限

5000-8000元 车工详情五险工作餐淄博德信智能科技有限公司 -

中国人寿售后服务招聘,名额有限,待遇优渥,欢迎咨询。

3000-5000元 客户经理/业务经理详情五险中国人寿保险股份有限公司淄博市博山支公司 -

诚聘普工经验不限

3000-5000元 普工详情淄博强利轻工制品厂 -

诚聘前台/收银员经验不限

3000-5000元 前台/收银员详情五险工作餐淄博全幅酒店管理有限公司 -

红叶柿岩景区品牌门店招聘店员,工作轻松,待遇不错

3000-5000元 餐厅服务员详情博山区有有长高高吃饱饱休闲饮品店 -

诚聘网络销售经验2年以上

5000-8000元 网络销售详情五险淄博市博山鸿达特种电机厂 -

诚聘磨工经验3年以上

5000-8000元 磨工详情五险淄博市博山鸿达特种电机厂 -

诚聘仓库管理员经验3年以上

1000元以下 仓库管理员详情五险淄博市博山鸿达特种电机厂 -

诚聘电工经验3年以上

5000-8000元 电工详情五险淄博市博山鸿达特种电机厂 -

云仓严选千商联盟团购店

2000-3000元 其他详情壹心健康管理中心

内容页尾部广告

-

上一条:一个村庄的巨变——赵庄

-

下一条:梦游汉王寨 (另两篇)

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号