踏雪访古韵

微信扫一扫

内容页通栏

踏雪访古韵

元月7日从早上即开始零零星星地飘起碎小的雪花,人来车往的街道上只见到逐渐湿漉漉的地面,却看不见白白的覆盖的雪,只有那空寂的地面上才铺着一层薄薄的白雪。入冬以来几乎未见雪,干躁的天气使得人们的心情也似乎变得干躁起来,人们都在企盼着一场酣畅淋漓的厚厚的雪。今天,终于见到雪花了,虽然零星而碎小,但人们干燥的心田由于逐渐的湿润而变得欣喜起来。上午,接到乔同学弟的电话,邀我外出踏雪访古,好啊!既在旷野中欣赏雪的晶莹,又能在雪花中感受古迹的遗韵。这真是一次情趣满满的雅趣之行啊!

午饭后,年轻的孙子兴老师开车,年逾八旬的马传政老师、同学弟和我,一行4人驱车在稀稀落落的雪花飘舞中首先奔向位于博山城区东北方向的淄川土峪村。车驶过龙泉镇不久,宽阔的公路上车辆明显稀少起来,显得空旷而寂静。自龙泉向东约行10公里,车就驶进通向土峪的乡间公路,公路变得有些狭窄,车沿着精湿的路面开始弯弯曲曲地穿行在湿气空濛的群山之中。眼下虽是深冬,山色苍凉,树木枯索,但是这里群山环抱,幽静清雅,如果是在青葱叶茂的季节,自是一处寻幽探胜的风景秀美的地方,我们望着车窗外的景色不由地触目兴叹起来。

位于群山中的土峪村风景优美,但位于土峪村中的一座保存完好的天主教堂使偏僻的土峪村似乎彰显着更绚丽的光彩。我们走进位于村边的天主教堂,这是一座依山而建的长方形的院落,院落的建筑以迎面的天主教堂为中心,左边傍山而建的神父楼、修女院等居高临下,错落有致;右边是一排具有教堂风味的办公室、堂屋等平房,平房后面又是深沟般的山坡。我们进门时,黑色的铁栅栏大门挂锁,但小门虚掩,推门而入,眼前这座哥特式风格的建筑群在迷濛的湿气中静静地矗立着,院内无人,悄然无声,空寂而安谧。所有的房门紧闭,我们4人只在院内细细地观看了眼前这些建筑的艺术与风格。

这座藏于山中上百年的外国人建成的建筑群,132年前(1885年)在这偏僻的群山中兴建时即占地3000多平方米,在当时就是一个庞大的建筑群。1937年在日寇侵华的战火中又扩建了近一倍的面积,形成了眼前的这座建筑群,既是今天在僻静的山村中,仍然彰显着它巍然的庞大与堂皇的气派!我们站在天主教堂这座高耸的建筑前,它虽然没有西方哥特建筑那些宏大教堂精美雕塑的瑰丽多彩,但是,整个建筑用细致研磨的当地青石砌筑而成,整洁而精美,西方风格中又融着中国的色彩!这座堪称融中西方建筑艺术于一体的庞大建筑为什么会建在这处当年闭塞现在也属偏僻的山间小村呢?同学弟看出了我们心中的疑问,他向我们大致介绍了这段建筑历史的原委。当年美国传教士之所以在这里建教堂既是因为这里居民信教者居多,又因这里地理环境等因素所致。此前,同学弟即几次曾来过此处采风,他说,前几日的圣诞夜他来此采风时,这里人头攒动,灯火通明,气氛热烈,场面庄重,真是一派异国节日的隆重气氛呢。

碎小的雪花还在飘,飘得那样轻柔、那样逸丽,宽阔的路面由于雪花的润湿尤如清水洗过那样洁净。我们的车驶离土峪村后,沿着润湿的公路向龙泉镇的玉石街驶去。

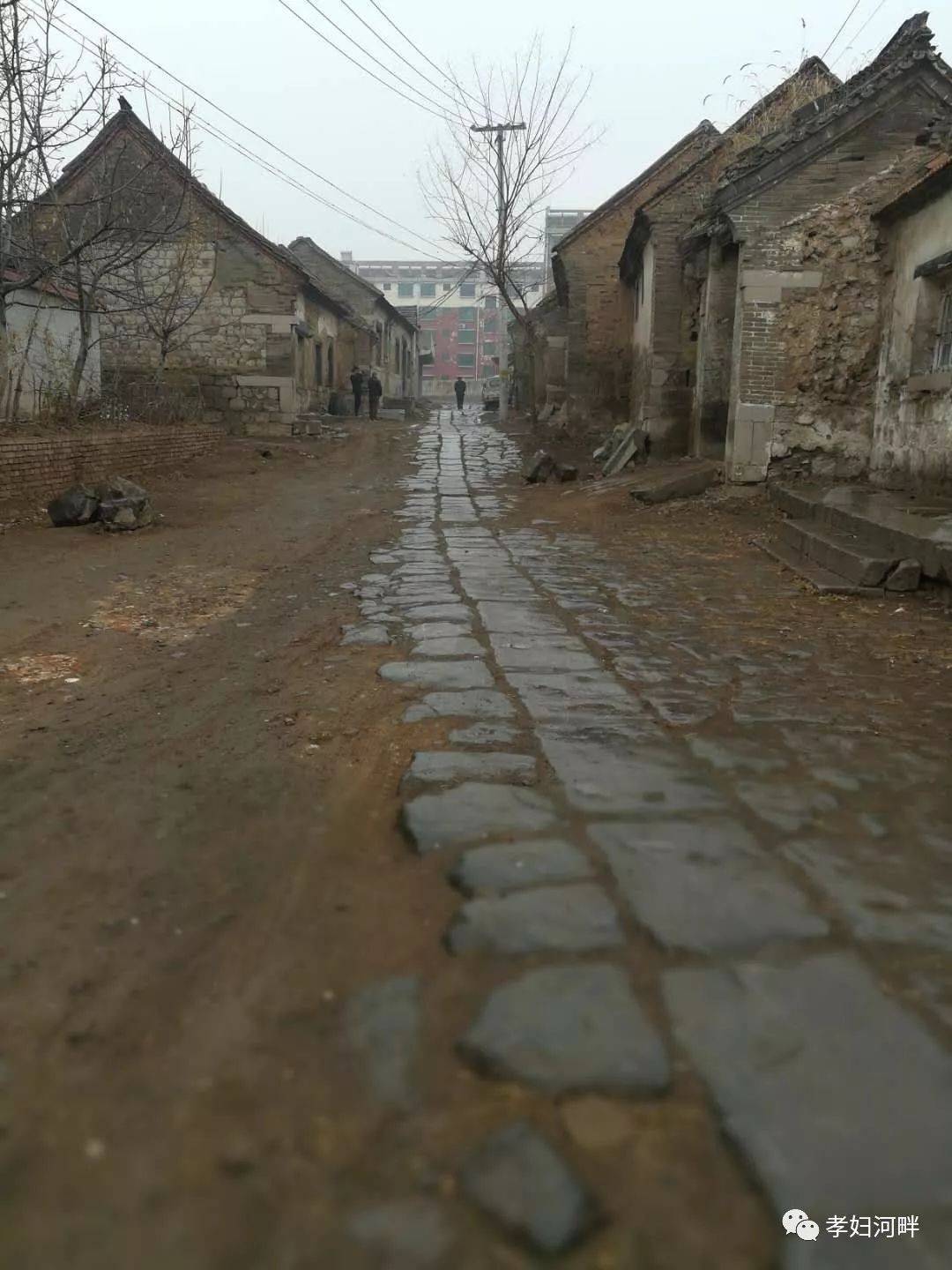

玉石街是指座落在龙泉镇龙口村(现分为龙一村至龙四村,主要路段在龙一村)老街内的一段青石路面。这条有百年历史的古老街道直到上世纪六十年代,始终是龙泉古镇的商贸文化中心,是商贾云集、店铺林立的繁华地段。在这条古老而繁华的街道上,不仅座落着当年龙泉古镇的许多富庶人家的深宅大院,而且还曾巍然矗立过圣旨御立的贞节石牌坊、矗立过恢宏雄伟的俗称“万丈高”的天齐庙。这条当年自渭头河直通淄川西关25华里长的玉石街并非玉石铺地,而是由大块方方正正的青石规规整整地铺就,经上百年的足踏车辗、风雨侵蚀,坚硬粗砺的青石被磨砺剥蚀的光滑圆润,形同玉石。长岛的玉石街只是一条横卧海水碧波中的天然卵石的浅滩,而龙泉的玉石街却承载着历史文化厚厚的神韵。

此前,同学弟曾几次来此采风,所以他自然是这次出游的向导。我们直接来到玉石街现在保存最完好的龙一村村内,这是一条南北走向的街道,地势明显地呈南高北低之势。方方正正的青石铺成的路面由于百年的车辗人踏风雨侵蚀,已变得凹凹凸凸高低不平,宽宽窄窄的青石路面歪歪斜斜地从我们的脚下铺向北去,这条古老的街道因为落寞而已变得十分冷清,眼下这条近2000米的青石路上几乎没有行人,也许正因为冷清才相对保存的最为完好吧。青石路面经雪的湿润而分外清洁,在清澈雪水的洗涤下泛着玉石般黛青色的光,更为清晰地凸现着因为历史重负而苍老、因为岁月剥蚀而沧桑的遗韵 !

当年巍峨的石牌坊、宏阔的天齐庙早已堙没无闻,街两边的房屋虽然因为年久失修而颓败不堪,但是仍能从那一个个断檐露椽的古老门楼看到当年的威仪与气派;从那一座座破瓦断垣的苍凉宅院想象到昔日的富足与昌盛!我们脚步轻轻地踏进路边几家昔日气派的门楼,走进静静的深宅大院,眼前的景象多是碎瓦颓壁、窗毁门败,荒草枯索、空寂无人。传政老师端详了这些门楼与宅院说,这些房屋多是明清时期的建筑,建造精美,昔日这里可真是富足的大户人家啊!玉石街的修建根据街上的碑文记载是光绪二十一年(1895年),正是开采煤炭而发财的当地首富张平三的鼎盛时期,符合民间是张平三修建玉石街的传说,但他只是主要出资人,碑文上还清楚地记载着许多商贾大户的出资呢。时光如水,岁月如流,沉寂的玉石街已经褪去了昔日的繁华,荒芜的古宅院还在承受着岁月的风雨。我们缓缓走在这空寂的玉石街上,望着不远处那一排排刚刚矗起的高楼,那车辆如梭的宽阔公路,心下不仅暗想,眼下这条古老街道的未来是重现昔日的风采呢,还是变成公路的延伸、林立的高楼呢?

离开玉石街,我们又去观赏了渭头河的古窑及陶瓷作坊的遗址后即驱车驶向福山村。车驶进福山村的老街,街道虽然狭窄而弯曲,但主街均是水泥路面,规整而清洁。街道两边的房屋多是几十年前的旧居老院,苍老而驳杂。由于老街上的许多房子只有留守的老人或已无人居住,街上几乎没有行人,显得很冷清。

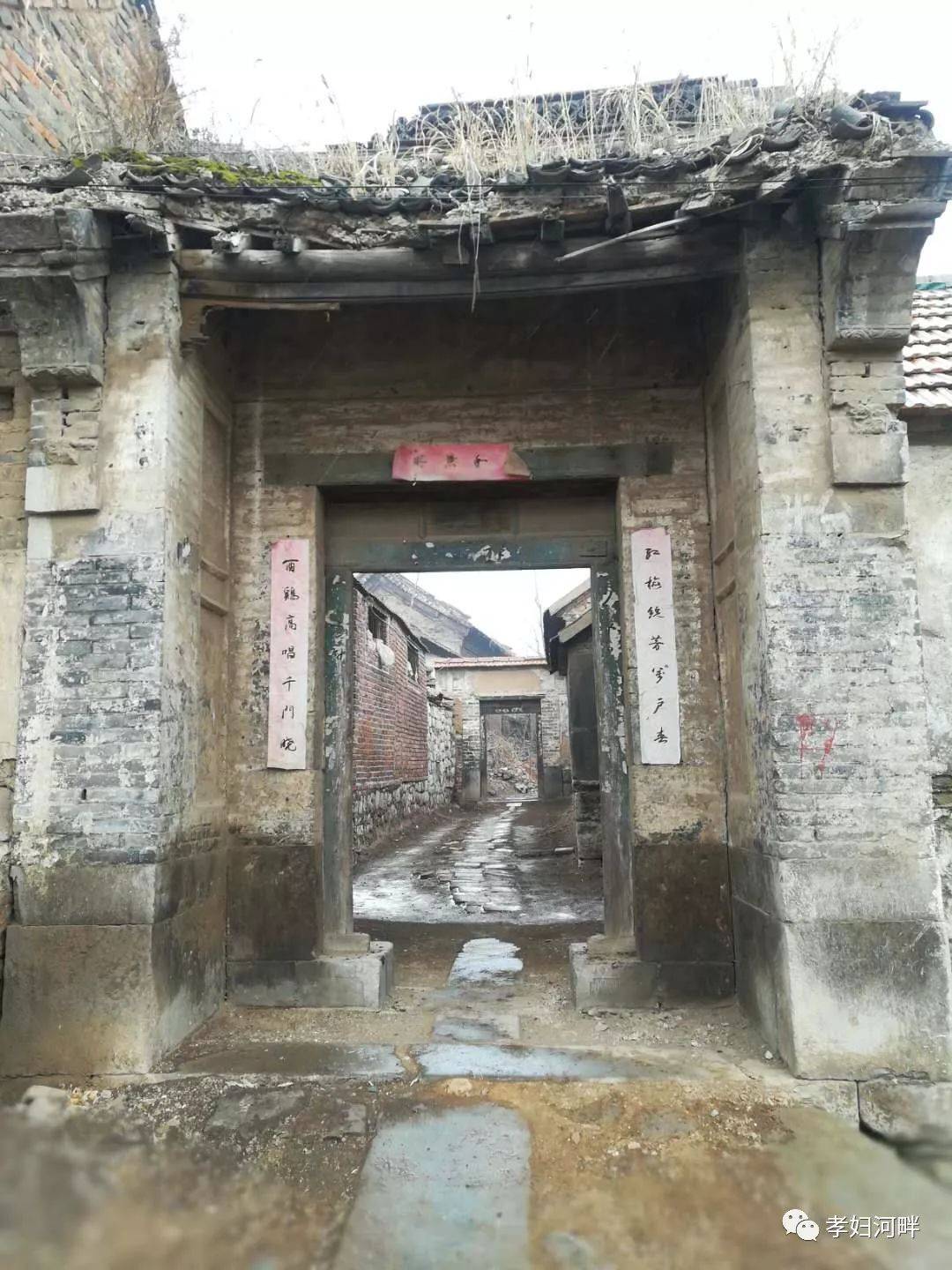

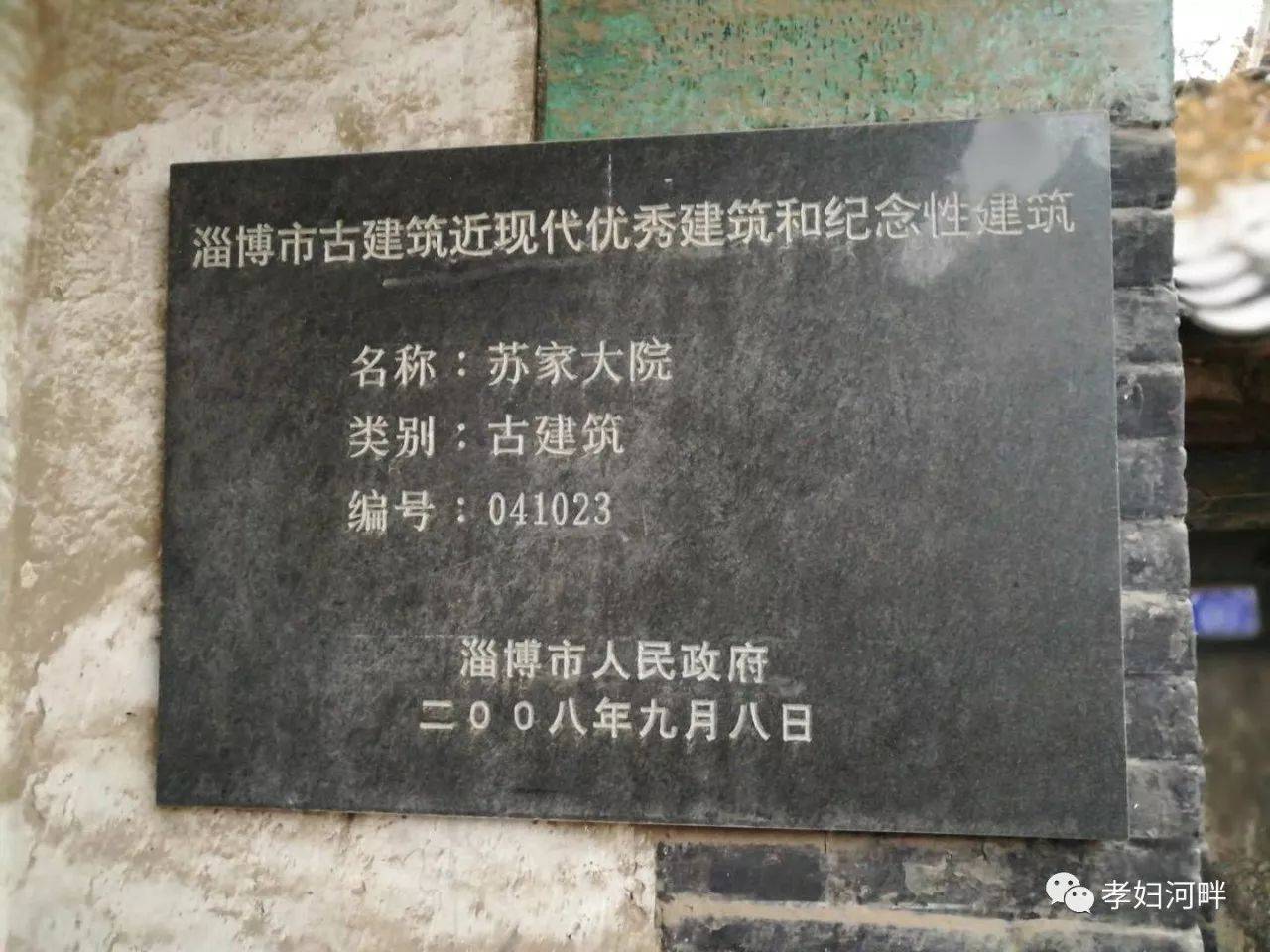

苏家大院就座落在老街的中段,一座黛瓦青砖的宽大门楼静静地屹立在我们眼前,门楼上小瓦齐整,门洞完好,门洞墙壁上挂着淄博市人民政府2008年颁发的苏家大院为市纪念性建筑的黑色石牌。

现在的这座两进院落的宅院已无人居住,虽有门楼,但木门已无,走进大门,转过屏风,即进入前院。这是一座极具我家乡风格的四合院,主屋北房与东西两房均为三间青瓦盖顶,砖石砌筑,木格窗棂,墙壁大多完好,只是房门有的残缺,窗格有的损坏。院内荒草遍地,枯蔓纵横,已经看不出脚下是什么样的地面了。从北房角门走进后院,后院与前院面积大小相仿,北面主房是上下三间的楼房,小瓦青砖,建筑完好,只是门窗皆无;西房红瓦白墙,应是后来翻建;东房已房顶坍塌,徒留四壁,院内同是荒草枯蔓,错综纷乱,这就是曾经在博山饮食业曾经鼎盛而辉煌过的苏家馆的老宅吗?

几十年的摄影采风经历使同学弟对家乡的地域文化十分熟悉,他不仅熟悉福山村的今昔,而且眼前的这座苏家大院的春秋风貌也早已定格在他相机的底片上了,所以他自是责无旁贷地向我们介绍了苏家大院的历史发展脉络。如果按有关资料所讲的苏家是从其八世祖由福山搬到博山摆饭摊开始的话,那么生于1850年前后的苏连元为十五世,由此推算,约在1700年前后苏家的主要创业者即已离开眼前的这所宅院了。如果当年的苏家人是从摆饭摊、烙单饼开始艰难创业的话,那时的这所宅院似乎还不致于有这样的气派。如果说是苏家馆进入了它的鼎盛期后,才又重新修建了自己的这所老宅,似乎更符合常理。不论何种推测,眼前的这座老宅已经上百年的岁月风雨是不容置疑的了。站在这座政府挂牌的纪念性的古建筑前,联想到今天刚刚游览过的天主教堂、玉石街,在崭新的建设与古迹的保存这个历史延伸的交叉点上,真是给了我们许多启示和思考。

天色朦胧,夜幕渐合,细碎的雪花在迷茫的暮蔼中轻轻地飘落。教授烹饪与营养专业学生的子兴老师十分熟悉这福山的餐饮特色,在他的引导下,我们就近来到福山的苏家馆、一家青砖灰瓦整洁古朴的民宅小院。据说,现在的福山苏家馆就有好几家,菜肴各有特色,还颇负盛名呢。当我们坐在老式的方桌前,饭馆主人麻利地端上菜来时,哈!旱酥鱼、汤爆肉片、水晶肴肉……真是做工精巧,特色鲜明!今天不仅踏雪访古, 情怀深深;而且赏雪美食,更是情趣满满呢……

2018年1月10日

-

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

三公里派出所对面

域城镇0㎡| 4室2厅 0元 面议 -

龙泽园社区

城西64㎡| 2室1厅 350元 面议 -

西寨小区

城西140㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

白塔医院小区

白塔镇85㎡| 3室1厅 800元 面议 -

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

亭园小区

域城镇74㎡| 2室1厅 650元 面议 -

泰和花园(中心路)

城西97㎡| 3室1厅 900元 面议 -

英雄路金色港湾小区

城西88.9㎡| 2室2厅 0元 面议 -

大辛庄农行宿舍

城西106㎡| 3室2厅 800元 面议 -

博山数字经济产业园

域城镇100㎡| 1室1厅 100元 面议 -

润泽园小区

夏家庄镇0㎡| 2室2厅 500元 面议

-

圣地佳缘

域城镇94.26㎡| 2室2厅 43万 面议 -

税务街小区

城西69㎡| 2室2厅 21万 面议 -

新博园

山头88.47㎡| 3室1厅 28万 面议 -

团山小苑

山头60.38㎡| 2室1厅 13.6万 面议 -

城东新建四路

城东78㎡| 2室1厅 22.8万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

鼓浪屿东苑

城东106㎡| 3室2厅 46万 面议 -

钢厂宿舍

城西70㎡| 2室2厅 16万 面议 -

新泰山花园

城西58㎡| 2室1厅 14万 面议 -

西冶街小区(南片)

城西0㎡| 2室1厅 20万 面议 -

峨眉新村社区

城东60㎡| 2室1厅 0万 面议

内容页尾部广告

-

下一条:对崮山激战——博山抗日英雄谱之十

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号