微信扫一扫

内容页通栏

马鞍山之战一博山抗日英雄谱之八

马鞍山之战一博山抗日英雄谱之八

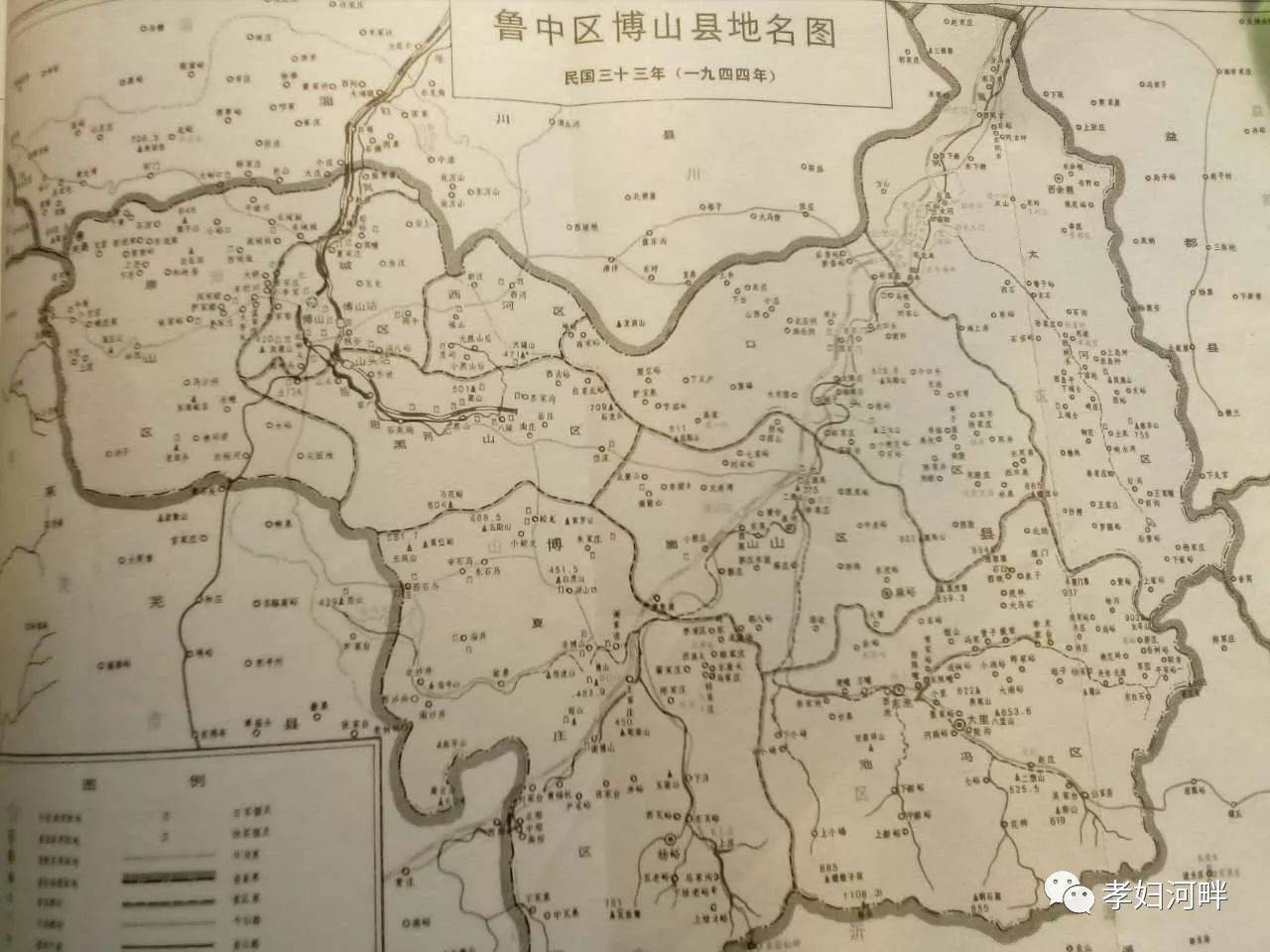

抗战时期,马鞍山属博山县七区,是淄河上游的一个军事要点,是我沂蒙抗日根据地通往清河、胶东的咽喉要道。其山山顶四周壁立如削,通向山上的唯一道路是一条人工开凿的一百三十二级陡峭台阶直通南天门,真乃一夫当关,万夫莫开。

1942年11月9日,日伪军在扫荡沂蒙山区返回时包围了马鞍山,在飞机大炮的配合下向马鞍山发起了进攻。当时山上有八路军山东纵队一旅二团副团长王凤麟等伤病员、家属共三十多人,抗击着三千多日伪军的猖狂进攻。子弹打尽了,就摔毁枪支,用石头投向敌人。战斗坚持了两天一夜,消灭日军师团级指挥官及以下二百余人。最后,除刘厥兰、王德善、吕存生、邹大方四人在跳崖时掛到了树枝上得以生还外,王凤麟及其战友全部壮烈牺牲,其中有鲁中区党委组织科长李成式、鲁中行署民政处副处长谭克平等。益都具参议长冯旭臣和他的儿媳、女儿、孙女等全家六口亦同时殉难。

马鞍山保卫战充分显示了中华民族同敌人血战到底的英雄气概,在抗战史上谱写了可歌可泣的悲壮篇章。

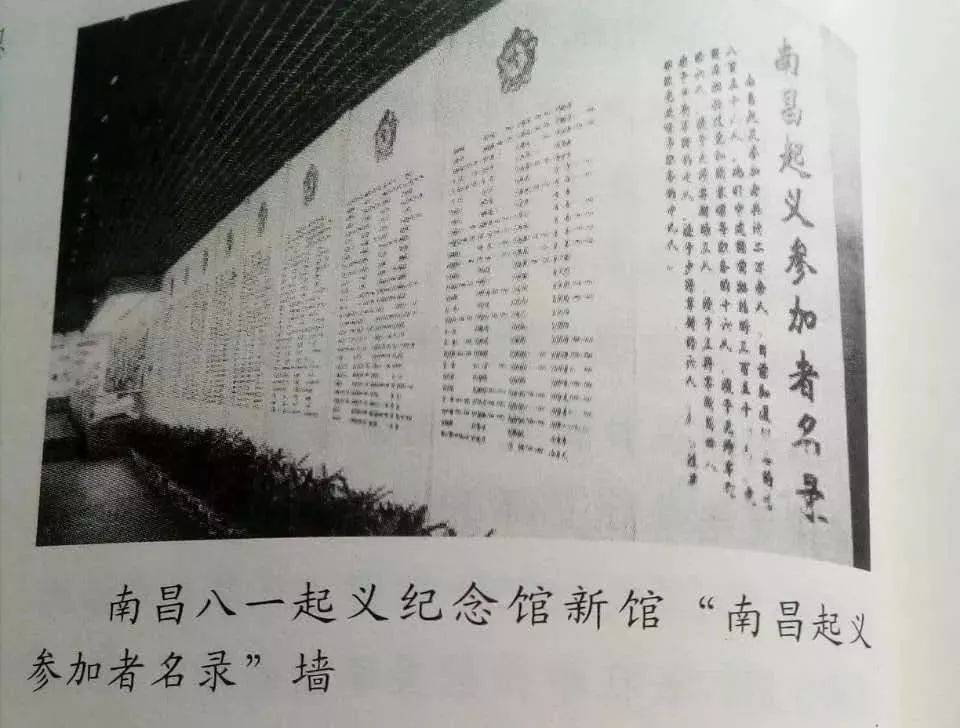

在这次战斗中牺牲的三十多名抗日军民中,其中有两名红军干部,且其中一名是参加过八一南昌起义的五名山东籍战士中唯一一名淄博人,他就是谭克平。

谭克平(1906——1942),原名谭庆信,字英民,亦名柯平。山东省博山县七区(今淄川区太河镇)西石门村人,1923年考入山东省立第一师范学校,1925年加入中国共产党,同年参加北伐军。1927年参加八一南昌起义,现南昌起义参加者名录墙上赫然清晰地镌刻着他的名字:谭克平,山东博山人……

南昌起义后,他回到山东开展党的地下工作,曾被国民党反动派逮捕,在狱中他坚贞不屈,使敌人最后也不知道他的真实身份,最后以危险分子定罪判处九年半徒刑。1933年经组织营救出狱,担任(山东日报)湖光副刊主编。

抗战开始后,受山东省委派遣 ,谭克平回老家博山组建了抗日游击队——山东人民抗日救国军第六军总队部并任政治部主任。后任四支队政治部主任、泰(安)莱(芜)历(城)章(丘)四县边区联合办事处主任。1939年任莱芜县抗日民主政府县长,被评为模范县长。其家中四人先后为革命献出生命。1941年任鲁中区抗日根据地民政处处长,1942年11月到马鞍山视察工作时被敌包围,参加了马鞍山战斗,他于六名同志坚守南天门一天一夜,不幸中弹牺牲。

另一名红军干部是马鞍山保卫战的指挥者,八路军山东纵队一旅二团副团长王凤麟。

王凤麟是八路军中第一个指挥使用炸药包攻坚的人,驰名的山东纵队爆破英雄马立训、刘炳坤、肖春波、王作思、刘厥兰、李鸾举等都是他的学生。

王凤麟,1911年生于黑龙江省宁安县卧龙河屯一个农民家庭。1931年参加抗日并加入中国共产主义青年团,1933年参加东北抗日联军任第四军特务连连长,1935年赴莫斯科东方劳动大学学习,1937年全面抗战爆发后回国,转为中共党员。1938年由延安调往八路军山东纵队司令部,1939年5月任四支队三营营长,后调任一旅三团副团长。1942年8月在吉山战斗中负伤失去了右腿在马鞍山养伤。在马鞍山保卫战中,他带领伤病员和家属们,面对数十倍于我的敌人,临危不惧,沉着指挥,顽强守卫,坚持两天一夜,亲手击毙了日军师团参谋长山田大佐,毙敌数十名,在敌人飞机大炮的狂轰滥炸中多处负伤,壮烈殉国,时年31岁。如今上山的人们,都能看到王凤麟那融入了历史苍桑的铮铮塑像。

抗日军属,益都县参议长冯旭臣老人和女儿冯玉秀、儿媳孙玉兰及孙女孙子一家六人,在和鬼子拼搏了两天一夜后,山上的石头没有了,在鬼子冲上来的时候全家人宁死不当俘虏,相携跳下悬崖,英勇就义。后被组织上授予一门忠烈的光荣称号。

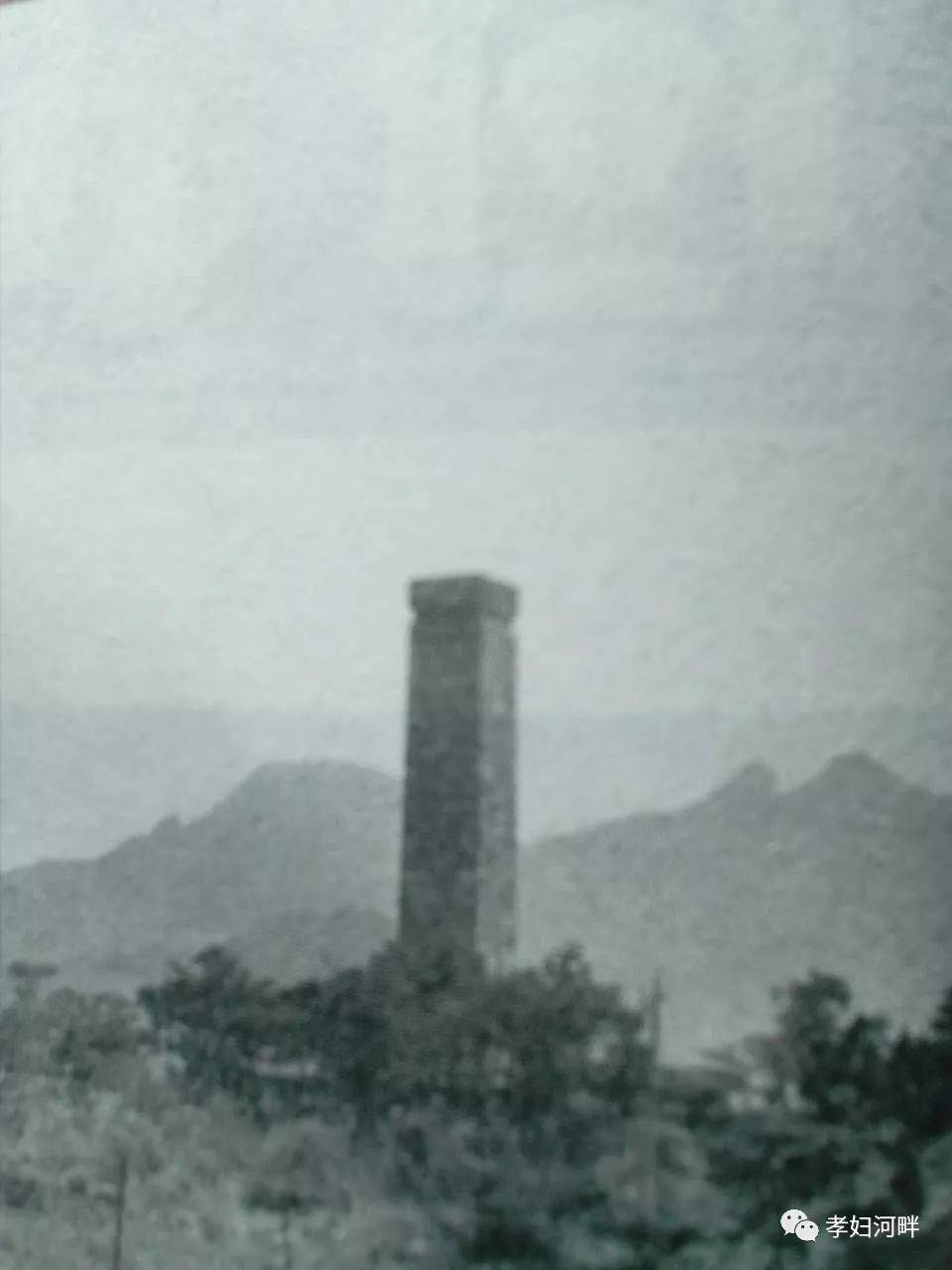

1945年,博山县人民政府在马鞍山上竖起了马鞍山烈士纪念碑,由时任特区专员的徐化鲁题写了气壮山河四个大字,背面刻有碑文和二十七位烈士的名字,并修建了烈士纪念馆。

1977年,马鞍山抗日遗址被列为省级重点文物保护单位和爱国主义教育基地。

-

诚聘裱花师和裱花学徒

3000-5000元 其他详情博山区麦与禾烘焙店 -

中国人寿招售后服务啦!周休1.5天,工作轻松

面议 保险顾问详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘保险顾问经验不限

3000-5000元 保险顾问详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘文员经验不限

3000-5000元 文员详情五险淄博旭达陶瓷原料有限公司 -

诚聘助教经验不限

2000-3000元 助教详情博山区德道校外托管中心 -

诚聘秘书/助理经验不限

2000-3000元 秘书/助理详情五险博山区德道校外托管中心 -

诚聘招生/课程顾问经验1年以上

3000-5000元 招生/课程顾问详情博山区德道校外托管中心 -

中国人寿新型保全员招募中

5000-8000元 售前/售后服务详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘普工经验不限

3000-5000元 普工详情五险淄博德信智能科技有限公司 -

诚聘车工经验不限

5000-8000元 车工详情五险工作餐淄博德信智能科技有限公司 -

中国人寿售后服务招聘,名额有限,待遇优渥,欢迎咨询。

3000-5000元 客户经理/业务经理详情五险中国人寿保险股份有限公司淄博市博山支公司 -

诚聘普工经验不限

3000-5000元 普工详情淄博强利轻工制品厂

内容页尾部广告

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号