微信扫一扫

内容页通栏

鲁中第二山峰—雁门寨

鲁中第二山峰—雁门寨

鹿奉俊

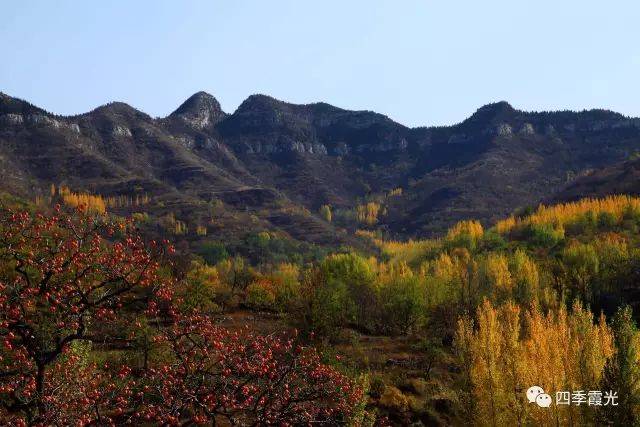

雁门寨位于博山区池上镇东北方向,距博山城60公里,主峰海拔932米。西与油篓寨相对,南与遥顶山、福山、摩诃山遥遥相望,北连蟠龙山,东接紫峪岭。雁门寨峭岩绝壁,巍崖深壑,在三面悬崖峭壁上,丛生着许多古老的崖柏,姿态各异,相依相傍,古意盎然,亲临其境使人感到由衷赞叹。山腰处布满了柏树、刺槐,山下到处是杏树、桃树和梨树等,每到春夏,盛开的连翘花、紫丁香花、山丹丹花以及杏花、桃花、梨花、槐花等多种香味沁人心脾,使整个山峰充满着无尽的情趣。

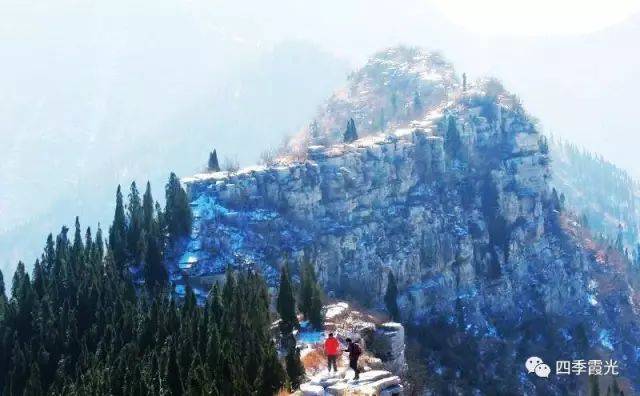

从山腰向上,山势益陡,险要壁立,雁门寨之名与山形相关。先是因为主峰与西面的山峰疑似大雁的两支翅膀,又因两峰之间,有一段长达100米的坳口,每年秋天,南飞的大雁群常在这个山口停息,继而度关南飞。明朝隆庆六年(1573)崖碑上称之为“掩门寨”。

传说春秋战国时期,这里曾是齐、楚两国的国界,当时并没有雁门寨这座山,楚王擅长骑马射箭,围田打猎,伤害珍禽异兽。泰山奶奶知道后,就变成了一只大雁,假装在他箭下受伤。楚王手持弓箭跟着大雁飞跑,突然,前面低飞的大雁双爪朝地一抓,霎时间电闪雷鸣,巨大的石块犹如雨后春笋破土而出,眨眼间,雁伴山石直插云霄,一座三顶横空四面极陡的高山突现在楚王面前,使楚王难以追赶。楚王哪肯罢休,便拉弓射箭,箭头射中前方的峭壁,豁然出现了一个雁翅形的门户。没多久,一群大雁从远方飞来,相继飞过。楚王因用力过猛,口吐鲜血,累死在山脚下。从此,人们就把此山叫做“雁门山”,也称“雁门寨”。

雁门寨主峰两面悬崖,狭窄的峰顶有一条石缝,宽约两米,高石缝是万丈深渊,凡人无法跨跃,似乎只有神仙才可通过,故称“仙人桥”。(这块长石踩上去左右摇动,游人至此,总有胆战心惊,不宜久留之感。故而又名“掀人桥”。)据说,石缝下面有山泉水,泉水与山下李家村西面的古井相通,俯身石缝,便能听到汩汩的水声。傍晚从石缝撒下麦糠之类漂浮物,第二天早晨就能从山下古井里浮上水面。

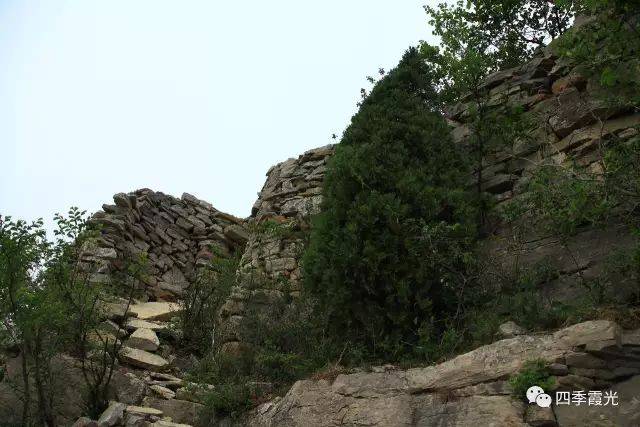

雁门寨地理位置十分险要,有“一夫当关,万夫莫开”之势,历来为兵家必争之地。雁门寨石碑(原在雁门寨北麓,现藏淄博市博物馆。碑高94厘米,宽45厘米,青石阴刻,楷书。清同治五年(1866)七月立,陈风祯撰书)记载了清咸丰、同治年间,当地乡民避兵乱于山寨的原因、时间。碑文虽对刘德培起义军、捻军不无攻击诬蔑之词,却从侧面反映出刘德培起义的规模和影响。

1940年,乘日本军向鲁南大扫荡之际,国民党顽固派吴化文部队侵占博山县池冯区抗日根据地,制造无人区,分别驻池上,韩庄及峨庄等地,雁门寨就是主要制高点。1942年10月,八路军四支队在雁门寨切断吴化文师从韩庄至池上的通道。吴化文调三个营的兵力向雁门寨发动了轮番进攻。八路军只有16人,分守四个寨门,激战一天一夜,击退敌人三次冲锋,出色地完成了任务,于第二天拂晓安全退出山寨。

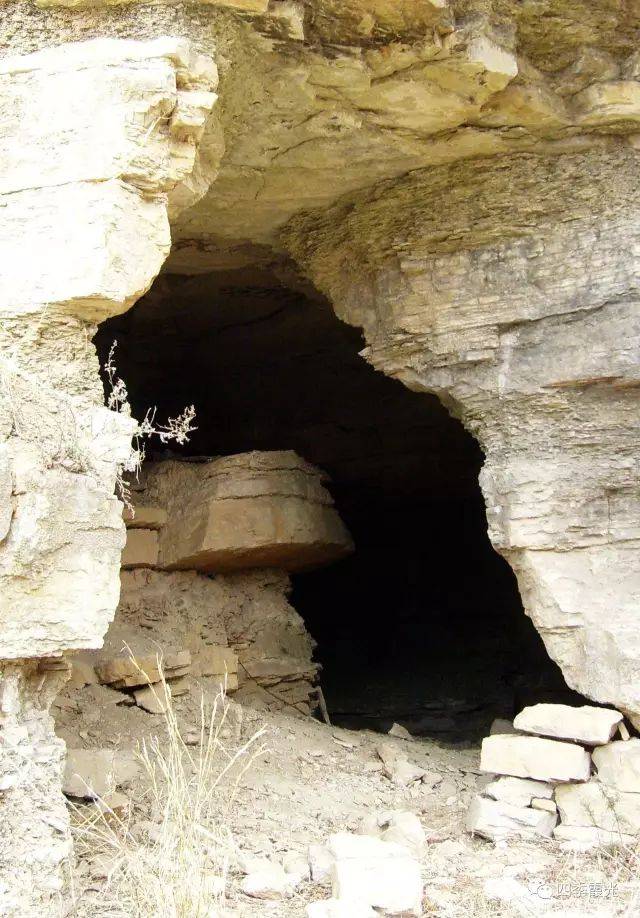

雁门寨洞位于雁门寨主峰北面悬崖下,离主峰顶约200米,是典型的石灰岩洞穴。洞口宽约2.5米,高约3米。洞内水声叮咚,入洞口两米左右,须借助灯光才可前行。战争年代,老百姓避难洞内。后来,一些猎人也曾手持火把,进洞狩猎。据雁门村的老人讲,这洞很长很大,一共有70多个洞厅,而且一个比一个大,进入洞厅的口却一个比一个小,洞内的水湾也一个比一个深。2004年前后,当地村民开始挖掘,到现在为止,大约开凿了三个洞厅,雁门洞以其神秘吸引着众多的游人。

雁门寨北面有一段狭窄的山脊,行走的小路只有高低不平的青石板,西面是直陡的悬崖,东面是植满柏树的斜坡,从北面高处看过去,青灰色的山脊如同瘦骨嶙峋的“鲫鱼背”,走在上面,让人心惊肉跳。

雁门寨由于山高崖峭,交通不便,至今还是一个人迹罕至的地方。雁门寨的柏树长在崖峭上,以石为母,扎根于顽石裂隙,葱翠浓密,姿态万千,构成了一幅天然山石画图,在奇峰怪石和古柏隐现中,将会把人们带入梦幻空间,置身其中,神思飞越,浮想联翩。

岁月流逝,沧桑变迁,雁门寨旅游资源丰富,有待人们进一步去开发。坚信在不久的将来,雁门寨将以新的姿态欢迎前来游玩的客人。

-

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

三公里派出所对面

域城镇0㎡| 4室2厅 0元 面议 -

龙泽园社区

城西64㎡| 2室1厅 350元 面议 -

西寨小区

城西140㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

白塔医院小区

白塔镇85㎡| 3室1厅 800元 面议 -

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

亭园小区

域城镇74㎡| 2室1厅 650元 面议 -

泰和花园(中心路)

城西97㎡| 3室1厅 900元 面议 -

英雄路金色港湾小区

城西88.9㎡| 2室2厅 0元 面议 -

大辛庄农行宿舍

城西106㎡| 3室2厅 800元 面议 -

博山数字经济产业园

域城镇100㎡| 1室1厅 100元 面议 -

润泽园小区

夏家庄镇0㎡| 2室2厅 500元 面议

-

税务街小区

城西69㎡| 2室2厅 21万 面议 -

新博园

山头88.47㎡| 3室1厅 28万 面议 -

团山小苑

山头60.38㎡| 2室1厅 13.6万 面议 -

城东新建四路

城东78㎡| 2室1厅 22.8万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

鼓浪屿东苑

城东106㎡| 3室2厅 46万 面议 -

钢厂宿舍

城西70㎡| 2室2厅 16万 面议 -

新泰山花园

城西58㎡| 2室1厅 14万 面议 -

西冶街小区(南片)

城西0㎡| 2室1厅 20万 面议 -

峨眉新村社区

城东60㎡| 2室1厅 0万 面议 -

山城明珠

城西145.89㎡| 3室2厅 85万 面议

内容页尾部广告

-

上一条:美丽可爱的小山村—石马西沙井风光

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号