微信扫一扫

内容页通栏

难忘那一年在李家公社食堂聚餐

难忘在公社食堂聚餐

鹿奉俊

1980年10月底,博山区委调我和家属去李家公社工作。该公社是离博山区最远的一个公社,交通不便,工作条件差,全公社有30个自然村,近万口人,当时有少数农户温饱还没有解决。区里派干部到李家公社工作大都不愿去,公社机关有国家干部身份的只有15人,(另亦工亦农人员还有20多人),当地的干部很少,大家吃住就在公社机关大院里。

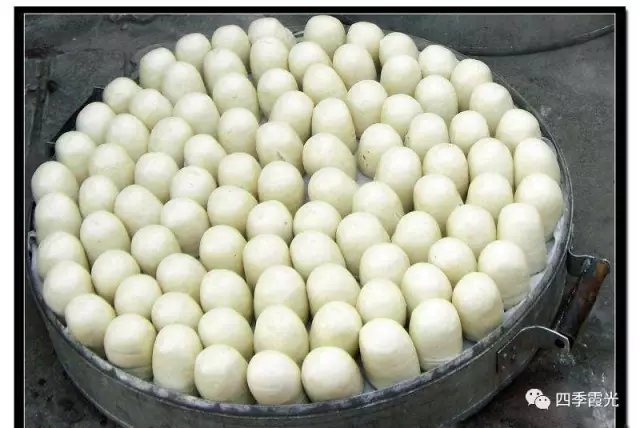

公社机关有个食堂,两位炊事员。机关干部没有星期天,也没有节假日,春秋大忙两季家中有事可请十天半月的假,有时轮留着休息几天,机关食堂不管吃饭的人多人少,一日三餐都得开灶。我当时的工资是48块钱,几位老同志工资60多块,刚参加工作的同志仅有30块钱。大家的工资都不高,而粮票都差不多是30斤左右。所以食堂的饭菜很简单,吃馒头的次数多,有时也吃上一顿大蒸包,菜是跟着季节走,多数是汤菜,吃顿水饺,烙个油饼,就算改善生活了。好在是公社驻地每五天一个集,每天都支着口羊肉锅,有热豆腐,高装馒头和锅饼,偶尔聚一聚,想解解馋可去买点。

食堂的菜票和饭票都是就餐人员用现金和通用粮票一比一的比例兑换的,也就是说在食堂吃一碗一毛钱的汤菜,用的菜票一毛钱与社会上流通的一毛钱是同等价格。而这一碗汤菜实际价值只有七、八分钱,这不是炊事员克扣,而是月底算账时能看出是剩余了,还是花多了,花钱多了,下月“找补”回来,剩余了就留到年底一次性处理。到年底腊月二十三中午,全体机关人员来次聚餐,吃喝的就是这年全年节余的伙食费。

我在李家公社工作的四年中,到了腊月二十三,这天是逢李家大集,上午早点机关干部先赶集买年货。一般是上午九点半到十点半机关干部开年底总结会议,还对工作干得出色的同志发张奖状,没有奖金和物品,散会后分组擀水饺皮,馇馅子,女同志就分别集中在家属宿舍里包水饺。

食堂的两位炊事员过了腊月二十,就从公社肉食店购置一个大猪头,四个猪蹄,一套猪下货(猪的五脏六腑及猪血),在炭火炉上用火将猪头和猪蹄烤一遍,烧不到的地方用烧热的烙铁来回烙磨,烙到皮色焦黑时把毛灰刮净,用斧子劈成数块,放入水中浸泡,作洗的干干净净,同干净的猪下货在大铁锅里慢火煮,再放入花椒、八角、葱、姜和盐,煮上二、三个小时,剔出骨头,把猪头肉、猪蹄和猪下货切成小块,回锅煮熟后舀到两个大瓷盆里洼冻,他们制作的猪头肉鲜嫩可口,肥而不腻,汤汁清香,营养丰富。上餐桌时,把它挖到茶盘里,撒上一把葱末,倒上点醋和香油,就是美味佳肴了。

擀水饺皮是男爷们儿的事,这是个力气活,几个人分别在几个瓷盆里将小麦面粉合成面团,用双手反复蜷揉,再放在大案板上,用擀面杖把蜷好的面团一遍一遍擀成薄皮,再把薄皮叠成半圆形,用菜刀一条一条的割开,切成上宽下窄,上窄下宽似梯形的水饺皮。

食堂的水饺馅多数以白菜为主,把白白嫩嫩的白菜剁成碎片,放在瓷盆里撒上一把盐稍微沙一沙,把白菜汁水攥出,放在大案板上,切上五花肉,用菜刀反复剁细,放入适量的粉条末、葱、姜、花椒粉、酱油和盐搅拌匀和,这白菜馅子就可用了。

包的水饺造型如同大馄饨,呈翘角元宝状,用雪白的面粉制作的水饺更像一个个银元宝,它有外形美观、皮薄、馅多、味美等特点。

当时全体机关人员(亦工亦农)约40来口人,每人每顿吃上20来个,也得包千数个水饺,需包十多盖垫。下水饺时就用食堂的大口铁锅,先把水烧开,在水里放点盐,赵师傅下水饺很有技巧,他掌握着火候,把水饺下到大锅里用大笊篱慢慢拱起来,待水开锅后,再加上几点凉水,这样的水饺在大锅里不破皮,捞到茶盘里不粘皮,还分别在几个碗盆里,调有醋、香菜末、香油等佐料。

一切准备就绪就开始就餐了。在公社小会议室里拉开会议桌,摆上五个席,八人一桌,把猪头熬的冻,每桌端上一个茶盘,各人自带碗、筷子和茶碗,用茶碗当酒杯。我先向大家说几句过年的祝福话,然后大家就举杯同饮,吃着冻猪头肉,喝着地瓜干白酒,酒量大的多喝,酒量小的少喝,热热闹闹一个多小时,就用大茶盘把热腾腾的水饺端上来,大家边吃边喝,在包水饺时还放上几个硬币,谁吃到谁到来年有福,谁吃到了就敬他一大口酒,大家嘻嘻哈哈很开心。

酒足饭饱后,路途远的带上办的年货坐客车,有的骑自行车回家过年了,而我们几家带着家属的就在机关值班过节。

这就是我在李家公社工作时,四个年的腊月二十三机关人员聚餐过小年。三十多年过去了,当时的情景,记忆犹新,历历在目,心中充满浓浓的思恋,李家公社令我魂牵梦萦……

-

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

三公里派出所对面

域城镇0㎡| 4室2厅 0元 面议 -

龙泽园社区

城西64㎡| 2室1厅 350元 面议 -

西寨小区

城西140㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

白塔医院小区

白塔镇85㎡| 3室1厅 800元 面议 -

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

亭园小区

域城镇74㎡| 2室1厅 650元 面议 -

泰和花园(中心路)

城西97㎡| 3室1厅 900元 面议 -

英雄路金色港湾小区

城西88.9㎡| 2室2厅 0元 面议 -

大辛庄农行宿舍

城西106㎡| 3室2厅 800元 面议 -

博山数字经济产业园

域城镇100㎡| 1室1厅 100元 面议 -

润泽园小区

夏家庄镇0㎡| 2室2厅 500元 面议

-

税务街小区

城西69㎡| 2室2厅 21万 面议 -

新博园

山头88.47㎡| 3室1厅 28万 面议 -

团山小苑

山头60.38㎡| 2室1厅 13.6万 面议 -

城东新建四路

城东78㎡| 2室1厅 22.8万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

鼓浪屿东苑

城东106㎡| 3室2厅 46万 面议 -

钢厂宿舍

城西70㎡| 2室2厅 16万 面议 -

新泰山花园

城西58㎡| 2室1厅 14万 面议 -

西冶街小区(南片)

城西0㎡| 2室1厅 20万 面议 -

峨眉新村社区

城东60㎡| 2室1厅 0万 面议 -

山城明珠

城西145.89㎡| 3室2厅 85万 面议

内容页尾部广告

-

上一条:淳朴自然的乐疃休闲山庄

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号