微信扫一扫

内容页通栏

从一张博山老照片说起

这是一张拍摄于七十年前的照片。

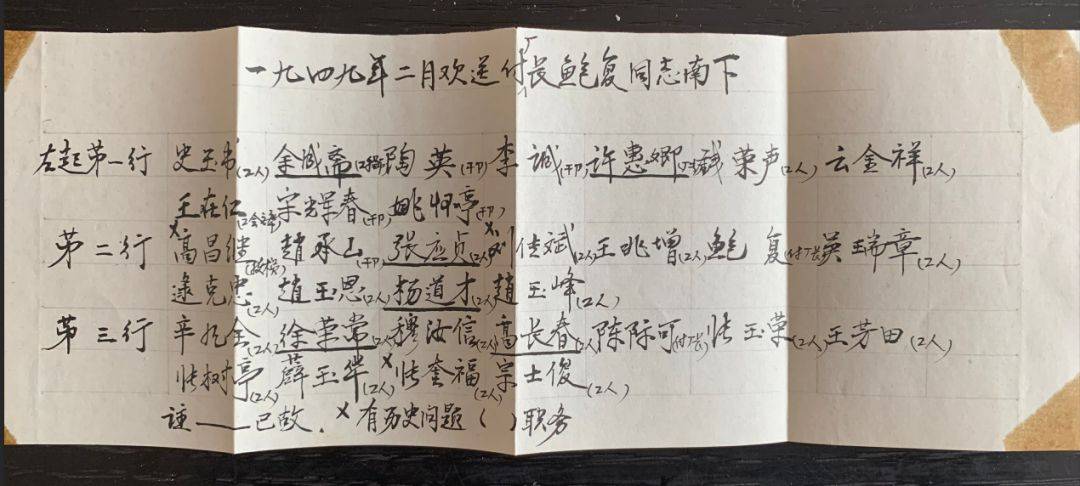

这张合影照上共有32人,在照片的上方写着“一九四九年二月欢送摄影纪念”。七十年的时空阻隔,仅从照片上能够读到的信息很少,如果臆测一下的话,我想,当时主导拍摄这张照片的人应该文化水平不高,因为单看上面的这行字,将欢送的对象漏掉了,便使得句子语法不通,而且,还将摄影的“摄”写成了“撮”。细想一下,觉得可以理解,毕竟那时识文断字的人少之又少,也或许是制作照片的人无意中造成的错误。

有时,历史钩沉的乐趣恰在于从一片迷雾中找到真相。

幸运的是,在这张照片的背后,附着这样一张用毛笔行楷书写的纸条, 这是一份32人的大名单。通过这张纸条,我们得到了照片的更多信息,在照片的第一行便注明了“欢送副厂长鲍复同志南下”,对照片漏掉的重要信息进行了补缺,从这份名单中也可以找到照片的主角,位于第二排左六位置的副厂长鲍复。这张纸条提供的这些信息,引起了我一探究竟的兴趣。

这张照片拍摄于1949年2月,经过辨认,可以看出拍摄地点是山东耐火材料厂(当时叫“鲁丰瓷窑厂”)成型房的西侧,该厂房是1904年建厂时由德国人建造,至今保存完好且仍在使用,因此不难辨认。

鲁丰瓷窑厂的前身为1904年建厂的博山玻璃公司,在历史的动荡和浮沉中,到1946年,这家工厂的名称变更为“山东模范窑业厂”。1948年3月,人民解放军第五次解放博山,华东财政经济办事处派军管代表杨荣生、宋辉春,从国民政府手中接管工厂。同年4月派许惠卿来厂组织恢复生产,并将厂名更名为“鲁丰瓷窑厂”。1948年5月,华东财政经济办事处派鲍复、李诚、陶英、嵇康等来厂参与管理,此时,许惠卿任厂长,鲍复任副厂长兼工务课课长(1948年11月兼任党支部书记),李伯峰任会计课副课长,嵇康任营业课课长、宋辉春任副课长,孙学信任总务课课长。从照片中可以看到,许惠卿、鲍复、宋辉春、陶英、李诚等人的穿着与其他人的不同。早春二月,博山尚未走出寒冬,这些人还穿着御寒的棉大衣,但是,他们里面穿的却是一身戎装,头上戴着解放帽,因此,可以断定,这是一些从战火硝烟中走进工厂的管理者。

在欢送鲍复南下的合影中,身为副厂长的被欢送者没有坐在前排,而是站在了第二排中间的位置。用现在人们的思维方式,会觉得不可思议。尤其是坐在前排厂长许惠卿和工会主席王在仁之间的钱荣声、云金祥,在那张用毛笔行楷写就的字条中,特别注明了是工人身份。

作者采访穆汝信老人

穆汝信是我唯一能够找到的照片上健在的人。2019年2月24日,又是一个早春二月,在拍摄这张照片整整七十年后,我拿出这张照片给他看,问他还有印象吗?已经94岁高龄的老人耳不聋、眼不花,连连说:有印象,有印象。

他甚至如数家珍般的说出了照片上每个人的名字。他说,余成斋是从北岭请来管技术的,坐在许惠卿旁边的钱荣声是电工,逯克忠后来调到博铝,现在走路不行了,他们还时常通电话。老人不断念叨着,照片上百分之九十的人都没了。说起拍摄照片的过程,他说,那时他在铁工组干钳工,那天走到这里碰上了,就照了。没有专门的人安排谁能照、谁不能照;也没有人安排谁坐那里、谁站那里,一切都很随意。照相的师傅是从泰云照相馆请的,那时厂里还没有会照相的人。老人很清晰的记得,拍摄这张照片,是为了欢送鲍复副厂长南下,但是,至于鲍复副厂长从哪里来、南下又去了哪里却了解不多。这张照片背后的故事,似乎到这里戛然而止了。

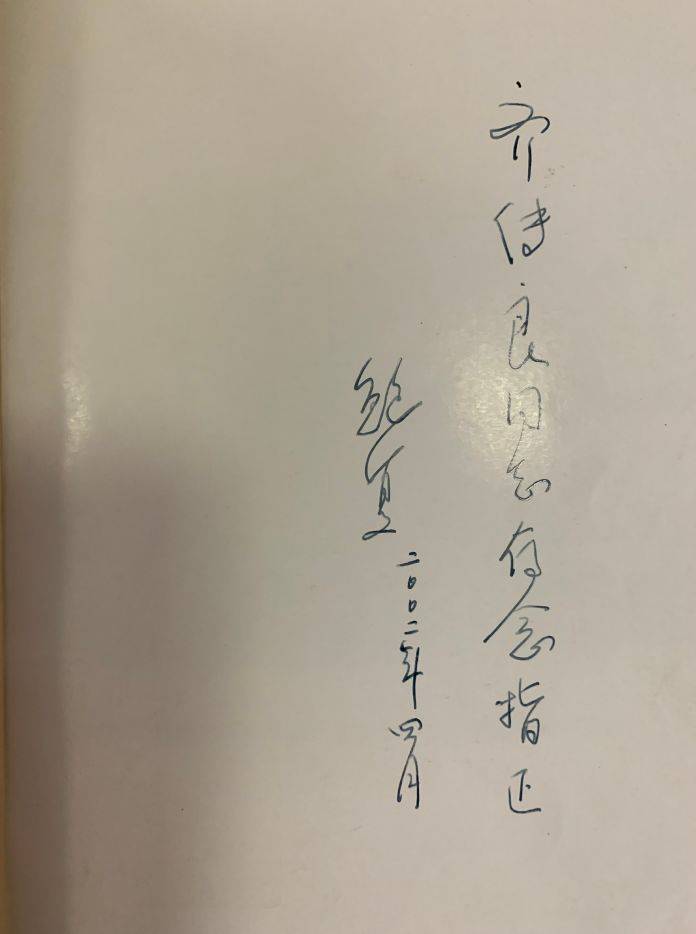

《鲍复自传》

功夫不负有心人。几经周折,我得到了这本《鲍复自传》,得以走近这位有着传奇经历的老人。

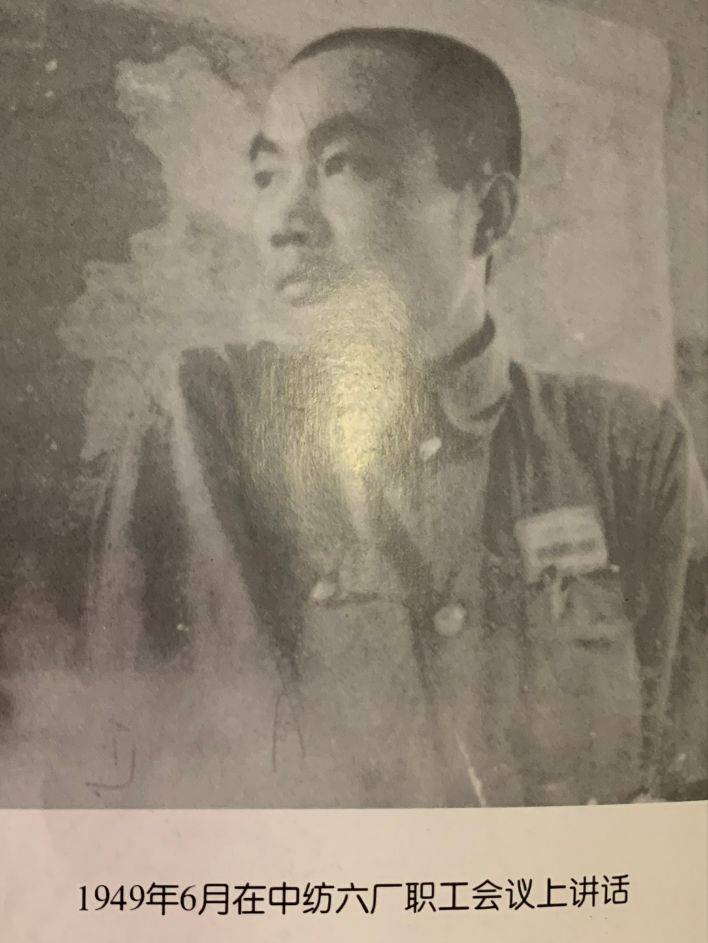

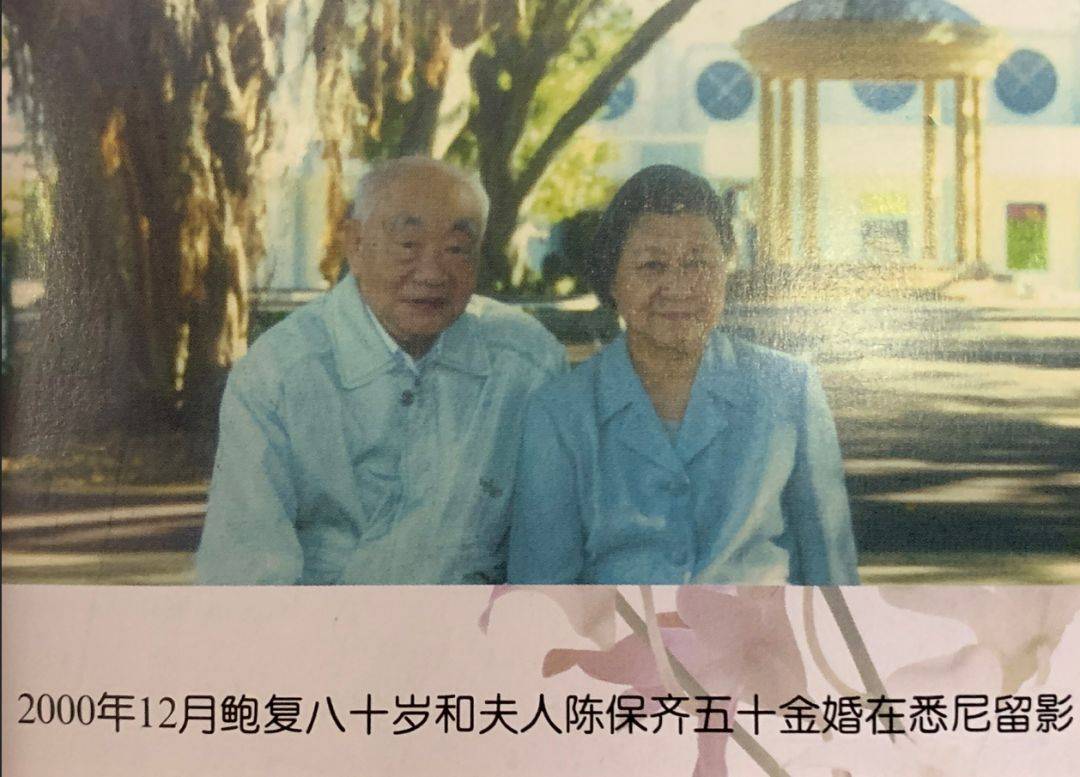

1949年鲍复在中纺六厂的留影

鲍复,原名鲍永镇,1921年8月16日出生于安徽合肥庐江县马厂岗乡福泉山村姚家院子一个农民家庭。1939年11月在安徽桐城参加抗日工作团;1940年参加新四军江北游击纵队,改名鲍复;1941年2月加入中国共产党;抗战胜利后,先后任盱眙县物管局局长、天长县财政局长;1947年后,在华东财政经济办事处主任曾山、副主任方毅领导下工作;1948年任鲁丰瓷窑厂副厂长兼工务课课长;1949年南下参与接管上海工业企业,先后任中纺五厂军代表,中纺六厂(后改为上海国棉六厂)党委书记兼厂长,上钢一厂、上钢五厂党委书记,上海市纺织工业局党委书记、革委会主任,上海市仪表局党委书记、革委会主任;1984年离职休养。

因为在鲁丰瓷窑厂短暂的工作经历,也因为这样一张照片的缘分,仿佛“鲍复”这个名字不再仅属于他个人,也属于博山,属于如今已经走过百年的鲁耐窑业(由“鲁丰瓷窑厂”演变而来)。

1921年农历辛酉年7月13日未时,在安徽庐江县马厂岗乡的姚家院子一鲍姓农民家里诞下了一个男婴,按照鲍家祖上排定的 “大、德、永、康、宁” 辈分,鲍家为这个男婴取名永镇。鲍家祖居皖南徽州农村,世代以教书为业,曾祖父的学生刘锡章官至四川省巡抚,祖父随之入川,在四川省官盐管理机构任职,虽是肥差,但祖父为人厚道,不贪钱财,至年老回家,仍清贫如洗。解放后土地改革,鲍家仍被评为贫农。

永镇7岁读私塾,在孔夫子像前行磕头拜师礼后,随名“吴二”的先生读《三字经》、《百家姓》、《幼学》、《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》等。鲍永镇后来回忆,多年读私塾,最大的收获是识了几千字,最大的遗憾是死记硬背、学而不思,浪费了大好年华。

1938年,已经18岁(虚岁)的鲍永镇被父亲安排到他朋友的文具店当学徒。一次,老板接了一笔大生意,为新四军上校军需主任胡弼亮印制几百张名片,怎奈永镇技术不精,不管怎么用心,印制的名片上不少都有墨点,心里很害怕,怕客户不满意,怕老板怪罪。没想到的是,军需主任看了以后,一声不吭,拿上名片就走了,此举让年轻的永镇对新四军留下很好的印象。此时的永镇已经成年,是开始思考前途命运的年龄,恰逢二舅父从省城回乡探亲,永镇向二舅父倾诉心头的迷茫,二舅父指点他,你可以与心皙联系。心皙是二舅家的表哥,他马上给表哥写信,几个月后接到了心皙从桐城的来信,说他在桐城县抗日动员委员会工作,希望他去桐城参加青年抗日活动。

1939年11月,永镇从庐江步行120里到桐城,在桐城县郊一个农民家里,终于见到了表兄何心皙、表嫂张曙,高兴的心情无以言表。表兄和表嫂对他的到来也非常高兴,除了向他介绍抗日工作团的情况,他还领到了一身军装和5元法币,并被分配到安徽省抗日动员委员会第十八工作团。当时,他们的主要任务是动员全民抗战、教唱抗日歌曲、书写抗日标语、组织群众参加抗日协会等。在这里,他学习到毛泽东的《论持久战》和一些苏联的进步书籍,还有艾思奇的《大众哲学》,让来自大别山区的青年接触到新的思想。这时,分队长王凤章建议他将名字改为“鲍复”,取“复兴中华”之意,他欣然接受。1940年初,国民党发动反共高潮,接受共产主义教育的鲍复,在组织安排下离开十八团,在无为县开城桥加入新四军江北游击纵队,并从此正式启用“鲍复”的名字。1941年2月,已经是六合货物检查处主任的鲍复,接到组织通知,经穆文、李鸿渠介绍,正式加入党组织,成为一名共产党员。

抗战时期,国民党破坏国共合作,发动皖南事变,对抗日根据地进行封锁,造成淮南抗日根据地给养困难。为了保障供给,淮南行署决定筹建利华公司,通过发展易货贸易筹集军需物资,鲍复被任命为东王庙利华公司经理。此时,新四军军部设在淮南,新四军政委饶漱石专门召集利华公司经理开会,讨论如何打破敌人封锁,自己动手解决给养问题。鲍复开始学习做生意,通过收购当地的粮食和农副产品,换取根据地急需的布匹、药品和枪支弹药等,获得极大的成功。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。当时,国民党军队大部在西南、西北,不能立即大量调往东部。为阻止日军向共产党部队投降,国民政府与日本人密谋,唆使日军“不向共产党军队放下武器,必要时要自卫”,使共产党军队被迫放弃大城市,转向重点接收根据地周边县城,鲍复参加了对天长县城的接收,担任了天长县财政局长,兼任淮南银行天长办事处主任,领导了对全县财政、粮食、税收状况的调查,并采取一系列措施稳定经济,时年24岁的鲍复已经在财经工作方面独挡一面。

1947年春,正在华中财经干校学习的鲍复随学校迁至山东鲁南地区,国民党重点进攻山东,学校被迫停办。华东财政经济办事处副主任方毅(解放后任中央政治局委员、国务院副总理、全国政协副主席、中科院院长等)指示鲍复带领调查组去烟台调查工商业情况。在此期间,方毅来到烟台,在听取鲍复的调查情况汇报后,关切地问他中耳炎的治疗情况。鲍复回答,曾去毓璜顶医院看过,大夫说不是去几次就能治好的,姓毕的院长态度不好。年轻气盛的鲍复说,不治了。方毅说,中耳炎还是要治,邹韬奋同志就是由中耳炎引起脑膜炎去世的。并安排鲍复去大连治疗。

1948年春,孟良崮战役取得大捷,彻底打破了国民党军队对山东根据地的重点进攻,山东的形势稳定下来,在大连的华东干部奉命回山东。鲍复在大连经过8个月的治疗,中耳炎已基本痊愈,便随队乘汽艇跨过渤海海峡回到胶东。方毅安排鲍复去山东商业专科学校工作,华东财办生产部部长陈易动员鲍复去生产部工作,鲍复同意了。这一决定使鲍复告别了财经系统,转向工业战线。

1948年5月,鲍复被安排到“鲁丰瓷窑厂”工作。对于这段工作经历,他在回忆录中专门提及,因为篇幅较短,不舍得漏掉一字,全文照录如下:“我回到华东生产部,被分配到博山瓷窑厂(应为“鲁丰瓷窑厂”,作者注),任副厂长兼工务科(课)长。据说这是慈禧太后建造的厂,厂房很大,职工只有80多人。在博山厂几个月,办工人夜校,开展劳动竞赛,工厂热气腾腾,山东《大众日报》多次报导(道)表扬,华东生产部《生产通讯》登了几篇工作总结、经验介绍,赞扬这厂的工作有朝气。”

1949年初,辽沈、淮海、平津三大战役结束,全国解放在即。在鲁丰瓷窑厂工作不足10个月的鲍复,奉命到济南集中,准备南下参加接管上海的工作。当时集结的接管干部,都经历过战争的考验,但是,普遍文化水平不高,更没有管理大城市的经验。于是,便在济南广泛招收青年学生进行培训,一起参加接管上海的工作,当时受训的40人,日后都在各条战线上担任了重要领导职务。1949年5月27日,上海解放,鲍复作为军管组成员进驻中纺六厂,三个月后到中纺五厂任军事代表,全面负责中纺五厂军管工作。

解放初期的上海,形势错综复杂,接管工作处处受阻。作为军代表,鲍复首先决定废除“抄身制”。工人每天下班,都要排成长队,经过特制的铁栏杆围成的走道,接受监工的抄身,这是对工人极大的侮辱。在宣布废除“抄身制”的大会上,鲍复上台刚要讲话,突然停电,麦克风不响了,后来查明是有人做了手脚。废除“拿么温”(工头)制度的斗争更加激烈,一次“拿么温”殴打挡车工,鲍复决定召开职工大会讨论怎么处理,鲍复上台刚要讲话,满会场的人突然一哄而散,把鲍复一个人晾在了台上。鲍复意识到这一系列事件必有人幕后策划。他发动群众,明察暗访,终于查清是以人事科长金鉴为首的帮派组织所为,便借机深挖金鉴的贪污问题,将他清除出工厂。

申新纺织公司是中国近代棉纺织工业规模最大的民族资本企业,1915年由荣宗敬、荣德生兄弟创办于上海。到1931年全盛时期,在国内共有9个纺织厂,总计纱锭46万枚,布机4757台,职工逾3万人。1955年9月,申新纺织公司宣布公私合营,荣毅仁代表私方出任董事长、总经理,鲍复代表公方担任副董事长、副总经理。逢年过节,荣毅仁邀请公、私方代表赴家宴,谈工作,也拉家常,与鲍复互相称鲍复同志、毅仁先生,相处融洽。

1956年2月,鲍复去北京参加一个关于知识分子问题的会议,会议开了八天,会后一天去天安门城楼观礼,在参观城楼上的雕刻时,他们边看边议论,没注意到一个人插进来也发表自己的见解,因为见解不同,互不相让,回过头好一阵才看清是贺龙元帅,大家不禁哈哈大笑。

1960年春节过后的一天,上海纺织工业局局长张承宗请纺织工业部部长钱之光吃饭,鲍复坐陪。席间,张承宗说,市委决定调你去上钢一厂工作,今天顺便为你送行。三天后,鲍复接到了去上钢一厂报到的通知。大跃进期间,全民大办钢铁,上海提出钢产量翻番的目标,经扩建形成了上钢一、三、五厂的布局。在三大钢厂中,上钢一厂的产量上不去,是市里领导的一块心病。在这种情况下,鲍复也不知道为什么,被跨行业调任上钢一厂党委书记。

在特殊的年代,钢铁生产是政治任务,完不成生产任务,便上纲上线。有些市里领导表态“干不好,完不成任务就撤职,开除党籍”,有的领导甚至说:“不要以为提篮桥是专关坏人的,完不成任务也要进提篮桥。”上钢一厂是个有3万多人的大型企业,管理上高度集权,党政不分,强调自上而下的纵向管理,而对于设备维修、炉体砌筑、炼钢操作等环节重视不够,影响生产效率,甚至造成事故频发。发现了问题的症结,鲍复不向干部施压,而是耐心听大家介绍情况,慢声细语与大家商量解决问题的办法,推行纵向与横向协调管理,组织职工开展劳动竞赛,干部带头参加劳动。职工的积极性上来了,管理的问题解决了,钢厂的面貌发生了很大的变化。新华社记者在内参上发稿,介绍上钢一厂的经验,引起彭真的重视,人民日报、解放杂志、冶金报等都进行了报道。鲍复还针对生铁硫含量过高,影响钢的质量问题,组织进行工艺改革,一方面稳定炉料供应,一方面在化铁炉、炼钢炉采用两步法去硫工艺,对稳定钢的质量产生了很好的效果。1961年、1962年的“五一”劳动节,国务院副总理陈云、上海市委书记柯庆施、冶金部长王鹤寿,先后到上钢一厂与职工联欢,对上钢一厂在发展生产上取得的成绩,给予充分肯定。

1966年初,鲍复调任上钢五厂党委书记。不久,文化革命开始,作为上钢五厂头号“走资派”,鲍复受到冲击。他被关防空洞、“坐飞机”、跪马路牙子、跪桌子、打耳光、打扫厕所,被安排到锻工车间打铁,经历了长达两年的靠边站、各种批斗等,身心俱疲。1970年,在军宣队干预下鲍复被解放,任上钢五厂党委书记、革委会主任,成了党政一把手。1982年3月,已经离开上钢五厂7年多的鲍复,经多次主动要求,在上海市冶金局党委副书记江流陪同下,又回到上钢五厂,在200多人参加的干部大会上,对自己在文革中执行极左路线的错误作了检讨。

离开上钢五厂后,鲍复先后任上海市纺织工业局党委书记、革委会主任,上海市仪表局党委书记、革委会主任。1984年,鲍复离职休养,过上了含饴弄孙、乐享天伦的晚年生活。

在这本自传的扉页,鲍复写下了“齐传良同志存念指正”的文字,落款是2002年4月,自此之后,便无从查找老人的生活轨迹。老人如果健在,已经是98岁高龄了,我想他可能不会想到,在他离开博山、离开鲁丰瓷窑厂70年后的今天,依然有人记着他。我们津津乐道于他的革命生涯,不仅因为他的传奇经历,还因为他对这个国家的贡献。我想,无论过去多少年,人们都不应该忘记······

来源:博山文化研究院

-

民宿管家(综合服务岗)

2000-3000元 其他详情五险工作餐淄博红叶柿岩文旅产业发展有限公司 -

诚聘视频主播经验不限

5000-8000元 视频主播详情淄博海赢艺术文化传媒有限公司 -

诚聘普工经验不限

5000-8000元 普工详情五险工作餐山东特普森陶瓷科技有限公司 -

诚聘裱花师和裱花学徒

3000-5000元 其他详情博山区麦与禾烘焙店 -

中国人寿招售后服务啦!周休1.5天,工作轻松

面议 保险顾问详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘保险顾问经验不限

3000-5000元 保险顾问详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘文员经验不限

3000-5000元 文员详情五险淄博旭达陶瓷原料有限公司 -

诚聘助教经验不限

2000-3000元 助教详情博山区德道校外托管中心 -

诚聘秘书/助理经验不限

2000-3000元 秘书/助理详情五险博山区德道校外托管中心 -

诚聘招生/课程顾问经验1年以上

3000-5000元 招生/课程顾问详情博山区德道校外托管中心 -

中国人寿长白班周末休息客服专员

5000-8000元 售前/售后服务详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘普工经验不限

3000-5000元 普工详情五险淄博德信智能科技有限公司

内容页尾部广告

-

上一条:照相机文化馆?!了解一下~

-

下一条:美女老板张彩霞和她的正宗莱芜炒鸡

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号