微信扫一扫

内容页通栏

【博山味道】吃 在 博 山

有关博山饮食的俗语很多,比较有代表性的有两条。一条是“吃了博山饭,围着天下转”,一条是“待要吃好饭,围着博山转”。明清以降,博山逐渐成为鲁中重镇,经济繁荣,居民富庶,人们对饮食的需求相对也水涨船高,餐饮文化也随之繁荣兴盛起来。这两条俗语,前一句讲的是博山饮食的平民化,强调了博山饮食的种类丰富,民间基础雄厚;后一句讲的是博山饮食的贵族化,重点强调了博山饮食的礼仪规制和宴席格局。平民化和贵族化的有机融合,形成了博山饮食文化的丰富性和多样性。

为进一步让广大读者了解博山饮食,博山文化研究院特推出“博山味道”栏目,相信在读过这些文章后,会对博山菜、博山味道有更加深刻的理解,敬请关注。

放眼齐鲁间,风景数这边。

林泉多野味,美食在博山。

近日,应邀与几位朋友一起编写反映博山饮食的资料,文章写到最后,我写了这首小诗作为总结。行文过程中,让我想起了一些与博山有关的名人轶事,很值得说一说。

十几年前,我们到北京请文化名人为博山孝妇河上新建与改造的桥梁题名。在去故宫博物馆院找到刘炳森先生时,我们顺便拜访了当时的副院长、文物专家杨伯达先生。杨先生约我们到他的住所进行了一番长谈。原因是他和博山有一段不解之缘。在1982年冬天,博山大街北首百货大楼施工时,挖掘发现了元末明初的琉璃作坊遗址,出土了许多古代生产工具和琉璃制品。消息传入北京,引起杨先生的关注,当时,国内从事古代琉璃研究的专业人员极少,杨伯达先生对古玉颇有研究,在接待美国的古琉璃研究专家时,他对琉璃产生了极大兴趣,把目光投向了博山。他看过清代的《琉璃志》,并知道是从孙廷铨的《颜山杂记》一书中分离出来的篇章,颜山就是现在的博山。因此,他为博山发现古代琉璃作坊遗址而高兴,并亲临博山进行考察,又建议建立一处琉璃博物馆促进研究。所以,见到我们就谈起博山留给他的印象。杨先生说除了琉璃、陶瓷之外,博山还有两点特殊的地方让他忘不了,一是博山名叫“胡同”的街巷多,而这正是明清以来受北京影响的文化痕迹;二是博山的饭菜味美价廉,他品尝过豆腐箱、水饺等,的确有特色,让人难忘。我趁机问杨先生认不认识上海同济大学的陈从周教授,他说著名园林建筑学家能不认识,曾在北京开会时见过面,也邀请访问过故宫。我告诉杨先生,1982年陈从周曾到博山访问,这位走南闯北、吃过无数美味佳肴的学者,再品尝了博山水饺后,高兴地写下“博山风味推第一”的题词。杨先生饶有兴趣的笑起来,连声说好。在我们这次畅谈之后,第二年春天,他又为琉璃博物馆的事再次来博山做客,自然又吃到了博山菜肴。

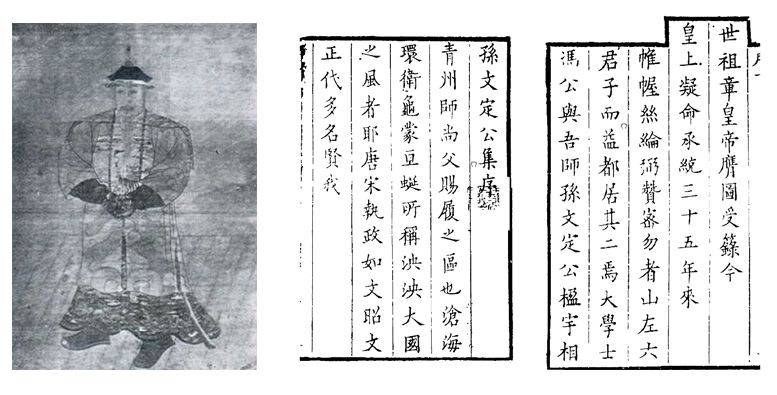

杨先生通读过孙廷铨的著作,所以对博山比较了解,亲临博山又知道了这里的饮食民俗。任何一个地方的文化都与当时的政治经济的发展有关。自宋代以来,博山的窖(陶瓷)、炉(琉璃)、炭(煤炭)三大行业日益兴盛,手工业发达,商贾云集,成为鲁中重镇。尽管博山建县较晚,但其古代名称“颜神”“颜神镇”,可以追溯到隋唐以前。因此,到明末清初出现孙廷铨这样的人物,也是当是博山经济发达、文化昌盛的必然结果。孙廷铨字伯度,号沚亭,明崇祯十三年进士,授大名府魏县知县,后任永平府推官。入清后,历任河间府推官、吏部主事,升任兵、户、吏部尚书,康熙二年,拜内秘书院大学士。由于他学识渊博,谨慎清正,很受清廷敬重,康熙皇帝曾题赠“为帝者师”的匾额。康熙三年,刚五十岁的孙廷铨便以目疾辞官回归故乡博山。孙廷铨著作除了《颜山杂记》,还有《沚亭诗集》、《沚亭文集》、《汉史亿》、《南征记略》等多种。

孙廷铨像/孙廷铨著作

孙廷铨在天子跟前为官多年,对京师的正统文化了解很深,他回到博山后,必然对各方面的发展生产大影响。像清初时许多街巷被命名为“胡同”,许多住户都以“四合院”为居住形式,在餐饮风味和饮食习惯上,也有所反映。孙廷铨的长子孙宝仍,也就是诗人赵执信的岳父,在孙廷铨辞官后被清廷恩授为光禄寺掌醢署署正,专管皇宫膳食、酒宴和招待宾客。在这种与皇家饮食有关的机构中耳濡目染多年以后,孙宝仍与其父一样带给家乡博山的是一种京味文化,是一种京城传来的、新鲜的习俗。说博山饮食带有北京的影响,可以随便找个例子加以说明。清朝末年樊彬的《燕都杂咏》中有一首写道“茶汤了无味,久笑大宫庖。”并注“明谚有:翰林文章,太医药方,光禄茶汤,兵部刀枪……”可知光禄寺制作的“茶汤”是一种名吃。而在博山的平常人家中,多年来就有碾磨小米制作“茶汤”的习惯,春节期间用开水冲泡“茶汤”食用。也许这一饮食习俗,就是孙宝仍从光禄寺带回来,并陆续推广开的。

博山风光/苏昕摄

这些年来,伴随旅游兴起火爆,博山餐饮业有了更广阔的发展空间。在许多风景区里边,从村头河沿到山沟路边,相继出现了许多带有土气息的小酒馆、小饭店。这让我想起宋代诗人谢翱的诗句:“绿荫深处问天涯,黄鸟声中见酒家。”用来描述在博山的名胜风景,倒是十分贴切的。博山人爱玩好吃,在鲁中一带是出了名的,自然也有一定的历史渊源。

还是从孙廷铨说起吧。他退居家乡之后,并没有整天住在大街南首的相府之中,而是经常住在和尚房的同族孙禹年的家中。孙禹年是诗人赵执信的外祖父,自清初就在和尚房营造处。三百多年前的和尚房又称 “柿岩”,孙廷铨在《南征记略》中记下这里的景观是“柿林千树”、“四面林泉”,山岩里面生长着红杏、海棠等树木,灿若云霞,并于泉石上筑庐构亭。“山间多胜游,奚必事一室。鸡鸣卷我书,戴星开蓬荜……循溪树十转,亭千近衡泌。”孙廷铨的兄弟孙廷铎写下的《秋日太宰西兄招至柿岩》一诗,正道出了当时封建士大夫文人寄情于山林的情趣。这种生活情趣,无疑对以后的博山人产生了深远的影响,致使到山林泉之间消闲聚的风气经久不衰。

久居闹市,终日在紧张繁忙的节奏中生活的城里人,走进山林泉洞之间游玩、聚餐,寻找的是一种回归自然的轻松感受,享受的是一种忘却烦躁的平淡心情。

博山风光/苏昕摄

日益兴旺的博山旅游,促进了饮食业的发展。而饮食业的发展,又推动了旅游的旺盛。不过短短十几年,遍布博山各景区、景点的大大小小的餐馆酒店,在旅游旺季可达成百上千家,从业人员也有成千上万,真正成为当地的经济发展热点。“攘来熙往景不绝,山肴野蔬口碑同。”如今经过无数游客的多次实地游览聚集,渐渐在人们心目中形成了几处以美味佳肴著称的景点。走进绿树成阴的山峪,听溪流欢唱,看蝴蝶飞舞,步小桥流水之后,在石桌周围下,三五友朋,品尝着煮花生、煮毛豆、煮山鸡、炖松菇、炸河虾、山鸡蛋等山珍野味,浅斟慢饮,谈天说地,评古论今,真是别有一番情趣!

“吃了博山饭,围着天下转。”这是以前流传的民间谚语,我小时候就听老祖母常说,至少也有上百年的历史了。现在的民谚又说:“要想吃好饭,围着博山转”只要在博山随便走一走,转一转,就能吃上美好的饭菜。所以,就是临淄、张店等地区的朋友聚餐,也驱车百里来博山,找个适宜的饭馆痛饮饱餐一番。说到这里,我忽发奇想,又想到了孙廷铨,这位有“一代帝师”之称的博山老同乡,假如见到现在这种场景,又会有何感想呢?他必然像记述琉璃那样,把博山的旅游、博山的饮食写进《颜山杂记》当中,那将是与《琉璃志》一样为不休的传世之作!

来源:博山文化研究院

投稿微信:863932 邮箱:863932@qq.com

城西街道便民服务中心搬家啦!前来办事的朋友千万别跑空

↓↓↓ 点“阅读原文”看博山头条

喜欢的朋友点个好看再走呗 ↓↓↓

-

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

三公里派出所对面

域城镇0㎡| 4室2厅 0元 面议 -

龙泽园社区

城西64㎡| 2室1厅 350元 面议 -

西寨小区

城西140㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

白塔医院小区

白塔镇85㎡| 3室1厅 800元 面议 -

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

亭园小区

域城镇74㎡| 2室1厅 650元 面议 -

泰和花园(中心路)

城西97㎡| 3室1厅 900元 面议 -

英雄路金色港湾小区

城西88.9㎡| 2室2厅 0元 面议 -

大辛庄农行宿舍

城西106㎡| 3室2厅 800元 面议 -

博山数字经济产业园

域城镇100㎡| 1室1厅 100元 面议 -

润泽园小区

夏家庄镇0㎡| 2室2厅 500元 面议

-

圣地佳缘

域城镇94.26㎡| 2室2厅 43万 面议 -

税务街小区

城西69㎡| 2室2厅 21万 面议 -

新博园

山头88.47㎡| 3室1厅 28万 面议 -

城东新建四路

城东78㎡| 2室1厅 22.8万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

鼓浪屿东苑

城东106㎡| 3室2厅 46万 面议 -

钢厂宿舍

城西70㎡| 2室2厅 16万 面议 -

新泰山花园

城西58㎡| 2室1厅 14万 面议 -

西冶街小区(南片)

城西0㎡| 2室1厅 20万 面议 -

峨眉新村社区

城东60㎡| 2室1厅 0万 面议 -

山城明珠

城西145.89㎡| 3室2厅 85万 面议

内容页尾部广告

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号