微信扫一扫

内容页通栏

博山琉璃数个不为人知的第一

boshan1于 2016/10/21 09:31:57 发布

IP属地:未知

来源:美食博山

作者:美食博山

4149 阅读

0 评论

1 点赞

boshan1于 2016/10/21 09:31:57 发布

IP属地:未知

来源:美食博山

作者:美食博山

4149 阅读

0 评论

1 点赞

琉 璃

BOSHAN LIULI

琉璃,被誉为中国五大名器(琉璃、金银、玉翠、陶瓷、青铜)之首。作为中国琉璃文化的重要发源地,博山琉璃发展已有数千年历史,在元代起,琉璃就已经在此生根发芽,琉璃手艺代代相传,琉璃产业从古至今,绵延不绝。博山被誉为“中国琉璃起源地”,博山堪称一个“精雕细琢”、“琉光璃彩”的魅力山城。

博山,堪称一个为琉璃而生的城市,看看博山琉璃的数个第一:

中国最古老的琉璃作坊遗址在此诞生

1982年11月,在博山大街一处施工工地,工作人员发现一处古代琉璃炉的遗址,国内著名考古专家鉴定,该遗址的年代应属元末明初时期,为中国唯一被发现的古琉璃窑炉遗址。

全国最早也是唯一的炉神庙于此诞生;

明洪武年间,内宫监在博山设“外厂”,为宫廷生产“青帘”等贡品;景泰年间,博山民间琉璃已发展到一定规模,到万历年间已成为一个较大的行业。明万历三十九年,由徐应元等人发起,建起博山炉神庙,以中国古代神话中的女娲为炉神。

中国古代第一部琉璃专著《琉璃志》在这里著就;

《琉璃志》中国古代有关琉璃工艺的最早的专著 。原系孙廷铨(字伯度 ,1613年生于博山--琉璃世家)著的《颜山杂记》中的《琉璃》全文成书于清康熙四年(1665)。

中国第一家琉璃博物馆在这里建成

中国最早的炉行醮会诞生于此

明万历四十六年(1617年),以孙延寿等三人为首,邀集23人共结“炉行醮会”。他们规定每年的上巳日(三月初三)为祭祀祖师的日子。每到这一天,全炉行都要歇业停产,到炉神庙共同举行祭祀活动,也由此产生了博山三月三的“炉神庙会”。

清庭的琉璃大师出博山

康熙年间清廷在京设琉璃厂,主要征召博山琉璃工匠进京从事琉璃料器生产,原料也主要由博山运去,产品被称为“御窑品”。

在博山琉璃的发展史上,谁将琉璃这样一个颜神镇级物产,奉入宫庭,推进寻常百姓家,引无数京津无数商嘉云集博山,为颜神成为齐鲁三大重镇之首而奠定了厚实的基础?

1琉璃世家--孙氏家族

首功当属孙氏家族。

明洪武三年(1370年),孙克让迁至青州府城东南隅(明水),后又移居益都县颜神镇(博山区),被视为“颜山孙氏”(即博山孙氏)始祖。

孙氏家族原为古代的琉璃工匠,最初以在官办琉璃作坊中进行琉璃制作,明朝实期允许“匠籍”(匠户,是一种特殊的户籍制度)可以自制琉璃进行销售。博山由于丰富的物产资源及明朝时期颜神完整的琉璃产业吸引孙氏家族在此落户。

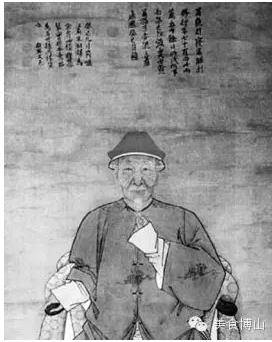

三部尚书、一代帝师 孙廷铨

孙延寿(孙廷铨的曾祖)是明朝皇室在颜神镇琉璃作坊的监造官员,负责制作琉璃、珠帘。明朝隆庆、万历年间,孙延寿每年都要亲自运送琉璃制品去北京向宫廷提供琉璃贡品。

阁老府

孙阁老著作的《琉璃志》使博山琉璃这门传统的手工艺术有了文化的传承和发扬!

孙氏家族将颜神的琉璃提升为宫廷贡品的佳品!为博山琉璃闻名华夏奠定了基础。

2琉璃商家--蒋氏家族

如果说孙氏家族将博山琉璃打入宫廷,成为标杆,那么蒋氏将博山琉璃销往世界,进入寻常百姓家,使博山琉璃成为家喻户晓的名牌......

博山蒋氏从蒋明移居益都县东南孝妇乡颜神镇。明末清初,天下大乱,博山蒋氏的陶瓷生意已经远销京师。

蒋可瞻意外获得上好石青千余斤,运回博山,后世子孙无不为其所恩泽。随着康乾盛世到来,石青的价格的上涨,清朝时期遂博山蒋氏称为首富。

清朝石青料的绝产,博山的青帘生产中断。后来,由于博山蒋氏拥有全国所独有的石青料,再加上博山传统的工艺,再次烧制成功青帘,并进献清廷。青帘造就博山首富!

开在京城里的鸿兴永记

博山蒋氏老字号“鸿兴永记”为博山琉璃料货业影响最大,创办于清同治年间(1862-1874),其后此业字号均出自其门下。博山第一只万花球,第一个鼻烟壶都出自“鸿兴永”。北京皇宫,天坛的青帘幽幽,也只有博山蒋氏才能够配料完成。遍布全国的销售网络,成为博山规模最大的资本主义工商业老字号。

蒋今长拔贡,授中书科中书,将博山蒋氏从工商之家,带入官宦之家。从乾隆以后博山蒋氏出大小官员几十人。博山著名的文姜祠(全国重点文物保护单位),就是蒋今长分别在乾隆三十四年重建山门,乾隆五十七年重修大殿,得以保存至今。红门建筑群,永济桥,也是蒋今长于乾隆十八年重修,重建。

关注美食博山后,回复”四大家族“,看博山旧时四大家族的故事

西冶街,“西”指方位,该街在博山旧城之西;“冶”乃冶炼,即用石英粉或长石粉,再合以碱粉及各种助熔剂、催化剂、着色剂,于坩埚内加高温熔化而成,在民间手工艺中属“冶炼”。

身为博山人的清代帝师孙廷铨曾在《颜山杂记》中写道:“西起于西寺之崖,陂陀而下,北至于叠道,西负崖,东枕孝河,为西冶。言琉璃之炉冶也,其民多业琉璃。”故名“西冶街”。

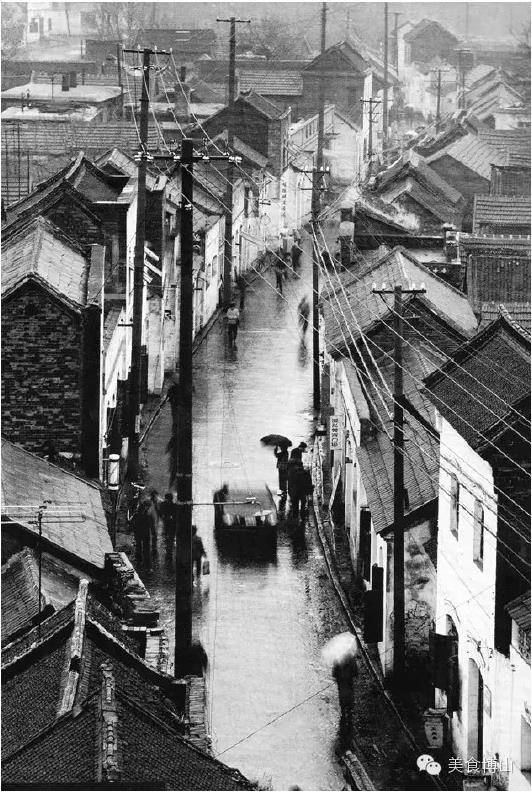

80年代西冶街

明洪武年间,西冶街琉璃技艺达到顶峰。工匠们将无色透明的琉璃熔化后加入回青,制成蓝色像筷子一般粗的管状珠,再穿制而成的“青帘”已作为贡品进献皇家。即使在皇家,也只有祭天、祭祖的庙堂上才可悬挂。

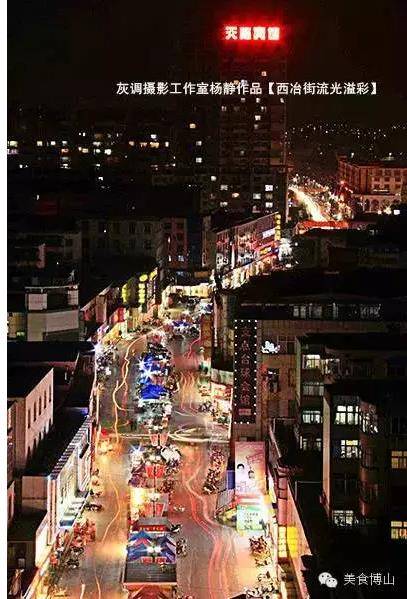

今天的西冶街夜景

清朝初年,天下大治,百业俱兴,琉璃业迅猛发展。博山西冶街一带家家户户都以琉璃为业。各种琉璃制品,设计精巧,色彩夺目,可与玉石、玛瑙媲美。许多工艺品作为朝中贡品,或悬于宫殿大厅,或摆设在书房案头。到清康熙三十五年(公元1696年)建立琉璃厂时,当时内务府造办处为保证宫廷琉璃品的水准,所用工匠大多数从博山西冶街招聘。

2015年博山琉璃的第一

今年,博山琉璃可谓喜事连连。

在前不久结束的全国纪念抗战胜利70周年阅兵仪式招待晚宴上,“博山琉璃插花摆件”系列作品被摆放在国宴桌上;

由博山西冶工坊制作的“中国红琉璃梅瓶”等产品入选钓鱼台国宾馆;

“中国琉璃葡萄孙”荣誉称号花落博山;

为培养陶琉人才而改建完成的山东工艺美院淄博陶瓷学院即将投入使用,听说地点在博山。

-

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

三公里派出所对面

域城镇0㎡| 4室2厅 0元 面议 -

龙泽园社区

城西64㎡| 2室1厅 350元 面议 -

西寨小区

城西140㎡| 3室2厅 1500元 面议 -

白塔医院小区

白塔镇85㎡| 3室1厅 800元 面议 -

博山核桃园小区

城西40㎡| 1室1厅 300元 面议 -

亭园小区

域城镇74㎡| 2室1厅 650元 面议 -

泰和花园(中心路)

城西97㎡| 3室1厅 900元 面议 -

英雄路金色港湾小区

城西88.9㎡| 2室2厅 0元 面议 -

大辛庄农行宿舍

城西106㎡| 3室2厅 800元 面议 -

博山数字经济产业园

域城镇100㎡| 1室1厅 100元 面议 -

润泽园小区

夏家庄镇0㎡| 2室2厅 500元 面议

-

圣地佳缘

域城镇94.26㎡| 2室2厅 43万 面议 -

税务街小区

城西69㎡| 2室2厅 21万 面议 -

新博园

山头88.47㎡| 3室1厅 28万 面议 -

团山小苑

山头60.38㎡| 2室1厅 13.6万 面议 -

城东新建四路

城东78㎡| 2室1厅 22.8万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

良庄富城花苑馨园

夏家庄镇92㎡| 2室2厅 23万 面议 -

鼓浪屿东苑

城东106㎡| 3室2厅 46万 面议 -

钢厂宿舍

城西70㎡| 2室2厅 16万 面议 -

新泰山花园

城西58㎡| 2室1厅 14万 面议 -

西冶街小区(南片)

城西0㎡| 2室1厅 20万 面议 -

峨眉新村社区

城东60㎡| 2室1厅 0万 面议

内容页尾部广告

-

上一条:博山最有钱的人是谁?

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号