微信扫一扫

内容页通栏

百年沧桑话餐饮(博山)

boshan1于 2016/10/20 09:15:59 发布

IP属地:未知

来源:美食博山

作者:黄祖杰

3161 阅读

0 评论

0 点赞

boshan1于 2016/10/20 09:15:59 发布

IP属地:未知

来源:美食博山

作者:黄祖杰

3161 阅读

0 评论

0 点赞

餐饮文化

boshan

博山餐饮业的发展,依了当地煤炭资源丰富,陶瓷、琉璃行业的繁荣,窑货业的掌柜们宴请四方宾朋、匠人们收工后,小酌畅饮,或是交流技艺、或是拉呱、唠嗑,南来北往的宾客和外地工作的大厨带来各系大菜,这些因素促使博山餐饮成为鲁中菜系的核心。

提酒粟斟入3钱小盅,品酌几口,敞开心扉,逢上知己更是千杯少。依民间俗语,上饭店吃饭统称为下馆子。

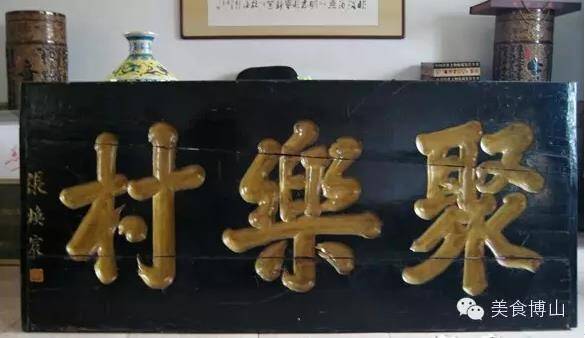

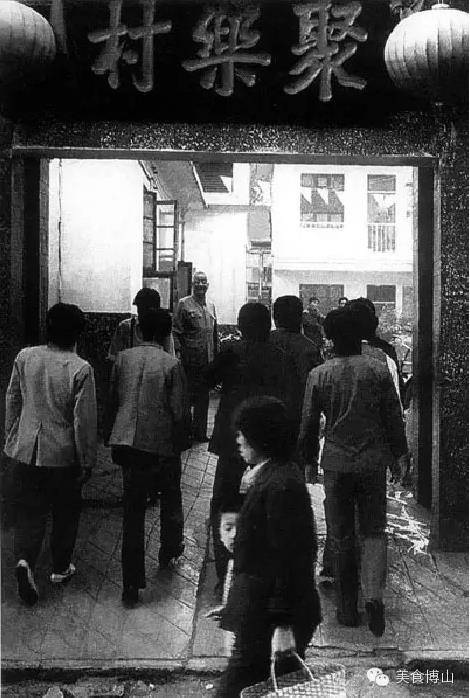

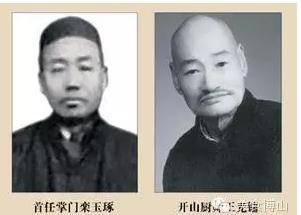

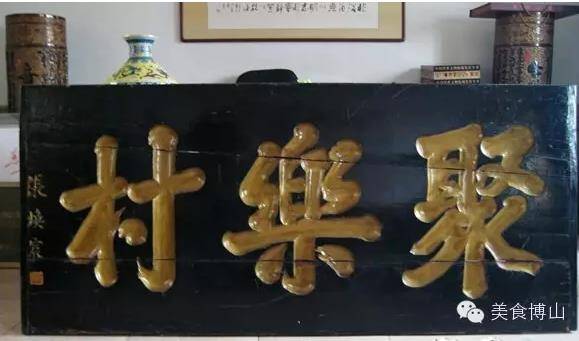

清末晚期的双盛居,一心居,永盛居馆等均已兴起,其中,在1919年创建的聚乐村,跨越96年的历史,伴随社会变革和时局动荡,一路走来,饱经风霜,且在十年动乱中,饱受摧残,几近夭折,就连字号匾,也成了案板。

水饺馅,把背面剁成一个大坑,幸遇有心人,把字号大匾用凳子架起成为值班室的木床,用这种巧妙的办法得以幸免于红卫兵造反派的斧头劈身之灾。近年老字号得以恢复,易址至赵庄位置,此为后话,暂且不表。

聚乐村饭庄原址在叠道街轿杆胡同与陈家胡同的的拐角处,后来迁于西冶街中段。即现在西冶街小学操场大门向南80米左右,路东。建筑结构为四合院落,东西南均为二层楼房,各开三间,北面是三间小瓦屋顶的平屋,用作制作间。饭馆的大门位于院子的西南角,门口朝西,大门下端有踢脚,即大门框下方的门枕石有石槽,门枕石约有40厘米高,关闭大门的时候,先把踢脚板插上,再关闭大门,上下用门挂相连成为一体。开启大门的时候,提出踢脚,门口自然会升高,方便大件物品的移动搬运,亦显更加观瞻。

聚乐村菜肴讲究,闻名遐迩,其内里原因除了诸多文章所提有一锅精心调制的汁汤做保障外,食材的进货质量和保鲜亦有他的有利条件。客人多,食材进货量就大,有了固定的进货渠道,价格上有赚头,质量方面有保障。这就给厨师发挥用武之地提供了物质保障的基础条件。

另一方面,在北屋,有一眼井,顺石阶而下,井壁上有多个凹进去的卡坛,可放置物品,井水的凉度造就了一个天然冰箱,在没有电器的时代,这样的自然冰箱是饭馆剩余食材的最好去处,菜品这样保存,新鲜如初。

笔者家住聚乐村附近,兄长也跟家中长辈去下过馆子,幼年曾听说,聚乐村窑货讲究,勾金线的,鸡红的,兰青花的,都是成套,绝无杂色。更有成套银餐具,遇有显贵宾客,均以银餐具招待,甚为讲究。诚然,这套银餐具是轻易不肯面世的,即使使用,客人是要多付些银钱的,据70年代在聚乐村从事过厨师的朋友讲,至文革后期,在店内还有一副包银的乌木筷子,所在办公室的抽屉里,再也不拿出来用了。

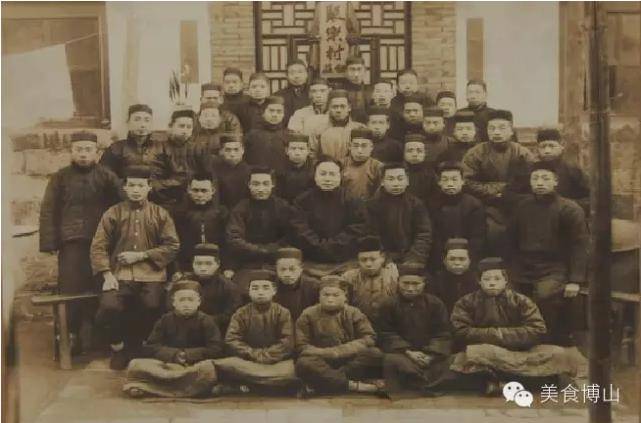

1929年聚乐村合影

如果说聚乐村是博山餐饮业发展的缩影,石家饭铺则可成为博山百姓饭食的成功典范,小本生意,主食水饺,消费水平也低,是社会普通阶层打牙祭的好去处。说到石家饭铺,得转转笔锋,把他所在的地理位置,东西两围的交汇处概貌交代一下,方能更清楚他经营对象的定位是适应市场需求的。

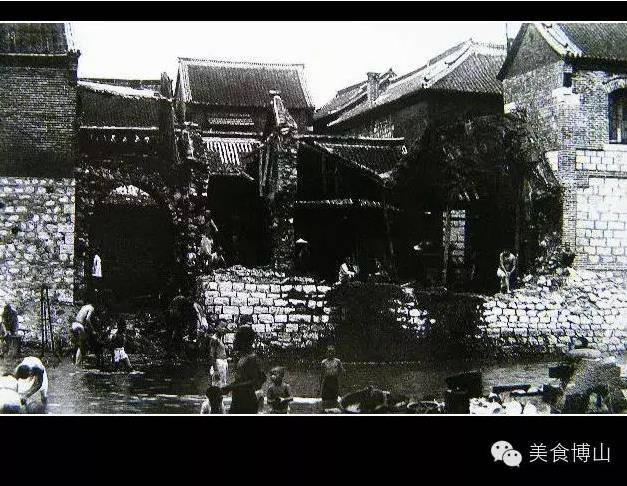

孝妇河自南向北穿过博山城,到了高家胡同口,西向斜插直指黄石湾,由此折向东北冲福门而去,西围的观音堂与东围的福门隔河相对,那时侯,河道是没有河堤的,有小泉城之称的博山,水资源丰富,河中常流水不断,连接东西两围的就靠架的木桥,在河中安放几个大木杌子,铺上几块长木板,用耙钉固定,两端搭几块板子作为引桥,遇到发山水,来得及就拆了,来不及就让水冲走。过水后再重新搭建。发大水的时候,福门和观音堂的阁子口得插上闸板防水。

以现在的视角看,两围的交汇点既是交通要道,又是人员最集中的城市中心,再有河滩商贾云集,这里可谓做餐饮的宝地。石家饭铺离观音堂近在咫尺,选择这个位置,可谓精明,饭铺搭建投资也不大,竖上几根木柱子,周围用苇箔遮挡,顶上覆盖麦秸,即可开门营业。主营水饺,无须雇请厨师,家里人都可以上手,吃饭的客人大多为过往赶集,进城四梢的庄户人,图个便宜,求个舒适。所以,准确的市场定位,使得石家饭铺这买卖是越作越好。

石家饭铺石老板,胖乎乎,憨态可拘,天生一幅自来笑,人送外号石蛤蟆,作小本生意得人,大多不求发大财,够个正常营生足亦,所以,在制作过程,那是用料讲究,决不偷机取巧,笔者的大爷,经常带着我的两个哥哥,到石家饭铺,大爷自己要上两个炒菜,一小壶酒,给两个孩子要上水饺,爷仨吃的有滋有味。单说这沾碟,倒上醋,上覆一个提溜圆的大香油珠子,夹起饺子点沾盘里醋和香油珠子,入口喷香。

当时的香油珠子比这个小多了

其中奥秘还在于每个饺子里头都有一个海米,鲜味自然溢出。水饺吃罢,上一碗胡椒汤,这胡椒汤也颇为讲究,搭配蘑菇酱油味之素,撒点韭菜花,趁热喝下去填填缝,爷仨,打着饱嗝……

聚乐村和石蛤蟆水饺,都在发展过程中经历了人为制造的磨难,有的参与人因为有名望,被业内人士推举为社会公共团体组织的领头服务职务,而被处以极刑,也有的创建人的后代在十年动乱中,因为不堪政治迫害的压力而把菜刀砍向了自己的头颅。尽管如此,有质朴的人文理念所打下的经营思想和饮誉久远的金字招牌,历经百年,没有被摧毁,总有人念及他的字号内涵和品牌价值,而促使其浴火重生而凤凰涅槃。

进入21世纪在赵庄冷藏旧址恢复的聚乐村和在张店挂牌的石蛤蟆,无疑给人们带来对老字号的眷恋,大浪淘沙,剩下的总是金子。今人应该思考,我们在过去本应该去守护民族服务业内的襁褓,却做出了反其道而行之的恶行。

内容页尾部广告

-

下一条:秋染山城

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号