微信扫一扫

内容页通栏

国务院的博山名厨有哪些?(博山美食的昨天今天和明天)

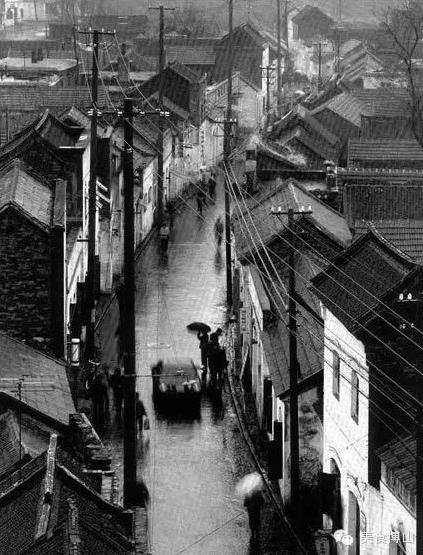

80年代古老的西冶街

很多朋友问我,要想品尝著名的博山风味,哪里才是正宗?有时,一副热心肠跑到博山去吃,结果厨师做得一般,虽然很饱,但厨师没法恭维的手艺,让食客有饭桶的感觉,觉得很没有尊严;但有时,不经意间,往往某个小饭馆某个厨师的某道菜又着实让嘴刁的老饕有意外之喜。一个朋友很明白地告诉我,博山的什么地方有什么好吃的,你把这个调查清楚了就是一件大功德,可这却是一件非常浩大的工程,以一人之力怕无法胜任。不过能够以此为契机,为博山的餐饮鼓与呼,还是能勉力做到的。

厨师比炒瓢多

淄博有句俗话:“要想吃好饭,围着博山转。”博山人做饭的手艺是整个淄博都认可的。尤其是餐饮业的“三名”——名店、名厨、名菜,每一样都经得起最挑剔的食客品头论足。

先说名店,聚乐村饭店知道吧?博山饭店也是极富盛名,新近在张店最火爆的博山风味餐馆之一——石蛤蟆,以前还只是地方小吃;

再说名厨,刘书文获得中国烹饪大师称号,这是餐饮业的最高荣誉。更有孙乐金老人——曾任国务院第一招待所的厨师,人民大会堂涉外餐厅厨师长孙连国、人民大会堂凉菜组长黄祖强、外交部接待处从事厨房管理的齐成富等人,高级烹调技师孙即兴、吴广春、于滋德、张平等数十人;

还有知名度更高的名菜。博山豆腐箱、酥锅等等,另有无法计数的各色小吃。博山的饮食文化经历长久的熔铸发展曾盛极一时。

说起博山饮食的渊源来,许多博山人都是半把刀,很多人在做菜方面有自己的绝活,对博山饮食很有造诣的王颜山开玩笑说:“博山的厨师比炒瓢多。”过去博山人结婚,很多业余厨师们为了显摆手艺,甚至为了争炒瓢打了起来,这让许多外地人看得莫名其妙。

据博山县志记载,光绪年间闹春荒,饿死了人,“人亦有饱食死者”。以老博山人迂腐硬气的性格,把这种生生死死的大事降低到吃吃喝喝的层面上,这种难得一见的豁达和幽默,令人忍俊不禁。也许正因为古时候经常闹饥荒,所以博山的乡贤士绅、愚夫愚妇上上下下一些人对吃这件事看得格外重,“全民皆厨”的历史既造就了上得满汉全席的博山名菜豆腐箱,也有下里巴人调子的酥锅。据说豆腐箱也是闻名遐迩的家常菜。

说起博山过去的饭店,很多老食客感慨不已。博山菜之所以有名跟世代相承的厨师群体的造诣是分不开的,很多厨师站灶一站就是三四十年,怎能做不出绝活儿来呢?

地方小吃今安在?

博山过去的三大传统行业——煤炭、陶瓷、琉璃,一度让这个山城成为鲁中地区居民最富庶的地区。当然,饮食也不例外。博山西冶街上当年最著名的饭庄聚乐村,据说有些像是水浒里快活林之类的名色。但时代变迁,如今,这些饭店、名吃的命运如何?

现在张店异常火爆的石蛤蟆饭店,说起来在过去只是博山地方小吃的一种,过去在博山叫石家包子,专门卖水饺,掌柜的姓石,整天乐呵呵的,谦恭诚实,生的胖大丰腴,他在河滩上搭了个箔棚做买卖,大家给他起个浑号“石蛤蟆”,包子做得好,生意渐渐红火起来。

博山人对饭菜是非常讲究的,很多人都有自己的拿手菜,逢年过节、走亲访友的时候,时常拿出来露一下手艺。过去往往谁家的饭菜做得好,邻里街坊都翘拇指赞扬。民间的小吃往往较着劲地往绝处做。所以才有了王颜山念念不忘的郝家肉烧饼、糖火烧,十字路的干炸绿豆丸子和逯家椒盐瓤子火烧,东关刘家的干粉豆腐菜火烧,西冶街老钱家的八宝粥,县前街的水煎火烧,城壕万香斋孙家的烧肉,福门里石家卤酱杂拌,簸萁掌的熟驴肉,如今这些风味小吃仅仅回味在几个怀旧老者的记忆里,再过几年恐怕就和赵家后门、大小核桃园的那些老院子一样淹没无闻了。

一位多年前偶尔在新建一路上品尝过鸡丝馄饨的朋友,委托记者到博山的时候再给他寻访一下,可惜记者几经周折也没有找到当年那些做馄饨的师傅们,而鸡丝馄饨一直没有人重新恢复起来。

像那些过去声誉不衰的风味小吃,都是在民间渐渐形成的,因为在吃过的人中产生了口碑,受到众多“吃家”追捧,才逐渐形成了自己的特色。

据采访,过去很多做得好的小吃讲究精工细做,比如一天只能打100个烧饼才能保证质量,为了赢得顾客,卖烧饼的绝对不会打第101。更有甚者,过去博山菜之所以好吃是借助汤头好,这种高汤用整只鸡鸭、肘子熬煮出来,将肉取出后,剩下的毛汤再用鸡胸脯肉剁碎再熬,佐以葱姜花椒,慢火轻煨,如果高汤告罄饭店即关门打烊。有厨师说“当兵的枪,当厨的汤”,这话并非没有道理。

现在景德东的糕点买卖继承了一点博山小吃的遗风——因为来的人多,食品周转快,每次来都能买到新鲜的糕点,这是许多老饕觉得最惬意的。

-

诚聘裱花师和裱花学徒

3000-5000元 其他详情博山区麦与禾烘焙店 -

中国人寿招售后服务啦!周休1.5天,工作轻松

面议 保险顾问详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘保险顾问经验不限

3000-5000元 保险顾问详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘文员经验不限

3000-5000元 文员详情五险淄博旭达陶瓷原料有限公司 -

诚聘助教经验不限

2000-3000元 助教详情博山区德道校外托管中心 -

诚聘秘书/助理经验不限

2000-3000元 秘书/助理详情五险博山区德道校外托管中心 -

诚聘招生/课程顾问经验1年以上

3000-5000元 招生/课程顾问详情博山区德道校外托管中心 -

中国人寿新型保全员招募中

5000-8000元 售前/售后服务详情中国人寿保险股份有限公司淄博市博山区支公司 -

诚聘普工经验不限

3000-5000元 普工详情五险淄博德信智能科技有限公司 -

诚聘车工经验不限

5000-8000元 车工详情五险工作餐淄博德信智能科技有限公司 -

中国人寿售后服务招聘,名额有限,待遇优渥,欢迎咨询。

3000-5000元 客户经理/业务经理详情五险中国人寿保险股份有限公司淄博市博山支公司 -

诚聘普工经验不限

3000-5000元 普工详情淄博强利轻工制品厂

内容页尾部广告

-

上一条:博山4-6人餐哪里去最省钱?

-

下一条:春暖孝水 顺河看柳

微信公众号

微信公众号 同城小程序

同城小程序 房产小程序

房产小程序 商城小程序

商城小程序 招聘小程序

招聘小程序 相亲小程序

相亲小程序

鲁公网安备 37030402000101号

鲁公网安备 37030402000101号